Quelques jours avant la sortie de son film, le remarquable Anatomie d’une chute, récompensé d’une Palme d’or qui a remporté beaucoup de suffrages auprès de la presse et des festivaliers (c’était d’ailleurs le favori de notre rédaction qui l’avait pronostiqué en Palme, heureuse prémonition), Justine Triet est détendue, en dépit d’un marathon impressionnant d’interviews, de séances photo et d’avant-premières. En tee-shirt blanc Kurt Cobain, elle est restée simple, franche et modeste. Absolument dépourvue de langue de bois, elle a su, malgré les pressions de tous bords, préserver sa farouche liberté et nous a révélé les secrets qui ont présidé à l’élaboration d’Anatomie d’une chute : Kubrick, Cassavetes, Pialat entre autres alimenteront cette conversation qui s’est affranchie comme elle des sentiers battus. Dans cette première partie, elle parlera de peinture, d’image, de Richard Fleischer et John Cassavetes, du changement de méthode dans sa mise en scène, et saluera le dernier film de Jonathan Glazer.

Félicitations pour votre Palme. Je vais essayer de poser des questions un peu décalées par rapport à toutes les autres questions auxquelles vous avez déjà répondu.

Pas de problème. Je vais essayer de ne pas faire les mêmes réponses!

Vous avez suivi une formation à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, ce qui ne correspond pas à la formation classique à la Fémis ou dans d’autres écoles de cinéma. Qu’est-ce que cette formation vous a apporté et surtout ne vous a pas apporté et que vous auriez bien aimé avoir dans la préparation et la réalisation d’Anatomie d’une chute?

Je pense que cela m’a apporté une chose fondamentale dans la manière de fabriquer des films. J’ai appris en autodidacte à faire des films toute seule. J’ai appris le montage d’abord avant de tenir une caméra. Et j’ai appris à tourner seule. Cela m’a donné le goût de vouloir tout contrôler en fait. Et cela ne m’a pas montré de modèles. En France, il y a beaucoup de gens qui écrivent et réalisent mais ça se cantonne souvent à ça. Moi j’ai appris le montage, je sais monter. Le son, en revanche, je n’ai pas appris. J’ai appris à prendre le son mais pas à monter le son. J’ai appris dès le début à faire tout toute seule donc c’est une autre formation. Pendant trois-quatre ans, ils nous forment vraiment à l’image, à la photographie, la vidéo, etc. Cela m’a vraiment donné une culture très forte de l’image, plus que du cinéma. J’ai appris aussi l’histoire du documentaire. Aux Beaux-Arts, j’ai surtout commencé à voir des films documentaires, du cinéma-vérité, etc. J’ai surtout eu un goût pour le cinéma documentaire, avant même le cinéma de fiction. Je voyais des films, bien sûr, en salle, j’allais au cinéma mais ma culture, ce que j’apprenais, ce n’était pas ça.

Vous n’aviez pas de culture cinéphilique très grande?

J’en avais une. Je connaissais les films de Cassavetes et de plein de gens…Je connaissais les films de Kieslowski par exemple, Le Décalogue et d’autres choses comme ça, que les gens connaissaient moins…Mais cette culture basique du cinéma d’Hollywood, je ne la connaissais pas…A la base, je n’ai donc pas la même formation. Ce que cela m’a appris, c’est une conscience très forte de l’image. L’image, pour moi, ce n’est pas rien. Encore aujourd’hui, les gens qui font de la peinture, des photos, ce sont ceux que j’admire le plus, cela m’intéresse, cela me passionne, les créateurs d’images autant que ceux qui font des films. Pour moi, ce sont des endroits qui devraient être beaucoup plus poreux les uns avec les autres, qui devraient beaucoup plus dialoguer. Il y a une grosse scission car il existe l’idée que le monde de l’art serait assez élitiste alors que le monde du cinéma serait un autre monde, mais pour moi, ces mondes devraient communiquer.

Vous vouliez être peintre au départ?

Oui, je voulais être peintre. Mais je pense que j’aurais été une très mauvaise peintre donc c’est bien que j’aie arrêté. Pendant deux ans, j’étais en atelier de peinture. J’ai commencé par étudier la peinture, ensuite la photographie, et puis après le montage. A partir du moment où j’ai touché au banc de montage, à l’image et au son, j’ai tellement adoré ça que je n’ai plus jamais refait autre chose après. Aux Beaux-Arts, on pouvait réserver des caméras pour tourner et j’ai toujours eu envie de tourner. Et c’est vraiment à partir du moment où j’ai touché au montage.

Ce qui est étonnant, c’est que par rapport à votre formation et votre désir initial de devenir peintre, il n’existe pas véritablement de clins d’oeil à la peinture dans votre cinéma.

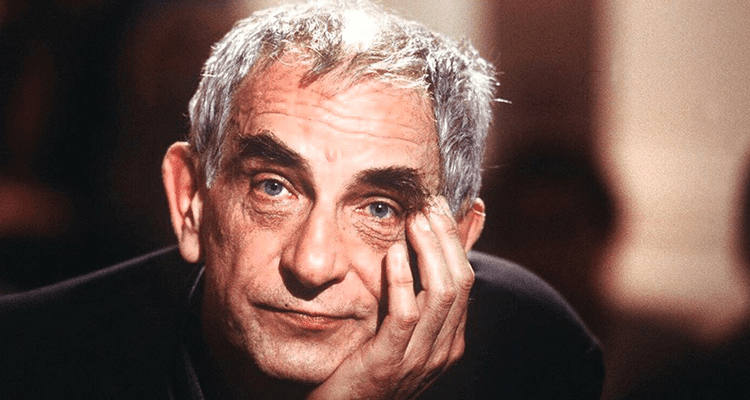

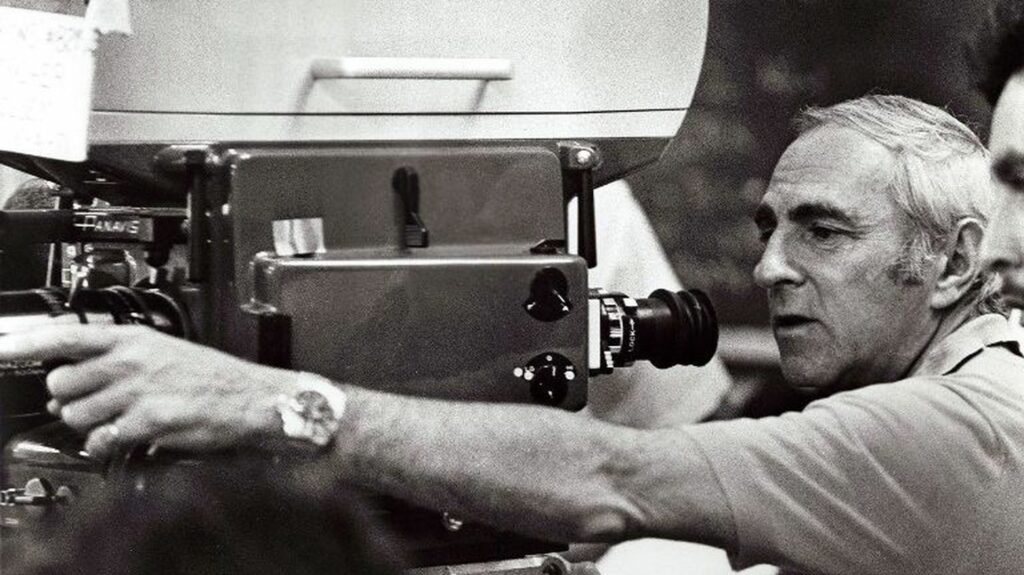

Non, pas du tout. L’image est quelque chose qui me passionne mais que je ne veux pas fétichiser. C’est toujours une lutte sur le plateau pour moi entre le désir de contrôle et le désir de déconstruire pour que la vie arrive en même temps qu’il surgisse. C’est toujours une bataille entre les deux. C’est pour ça que Fleischer est l’une des personnes que j’admire le plus comme réalisateur car c’est vraiment quelqu’un qui, pour moi, manie les deux. Dans ses films, il y a une maîtrise formelle vraiment incroyable, une recherche formaliste, des idées géniales de plans. Et en même temps, la sensation que la caméra fait parfois n’importe quoi, que quelque chose va surgir et tout casser. Il y a ça aussi chez Cassavetes que j’adore. Contrairement à ce que tous les gens disent, qu’il filme caméra à l’épaule. Cassavetes, surtout dans les films qui m’intéressent le plus, qui sont ses derniers, montre ce mélange de découpage très précis, des plans larges, des plans plus serrés, et aussi des plans fixes de caméra, contrairement à ce que plein de gens disent. J’ai beaucoup de mal avec les films qui ne vénèrent que la caméra à l’épaule ou d’autres qui ne seraient que dans la forme, très posée. Pour moi, les personnes que j’admire le plus mélangent les deux. Et pour répondre à votre question, qu’est-ce que je n’ai pas appris qui m’aurait servi? Je pense que j’aurais aimé techniquement à faire moi-même la lumière, J’aurais aimé aussi faire tout un film en pellicule et apprendre la chimie, j’aurais adoré. Car les films qui me fascinent le plus, ce sont souvent des films des années soixante-dix en pellicule. Je voulais tourner en pellicule mais je n’ai pas pu pour des raisons financières. Mais je sais que je le ferai un jour. Je vénère de plus en plus la pellicule et de plus en plus les gens qui me passionnent retournent à la pellicule.

Par rapport à des cinéastes qui utilisent la peinture comme référence, vous, ce n’est pas du tout votre trip?

Non, pas la peinture. En revanche, des idées de cadre. Je ne me réfère pas à des peintures en particulier mais en regardant des oeuvres de peintres contemporains, je peux me dire que j’adore telle texture. Cela peut m’inspirer. Il y a plein d’artistes que j’expose dans mes films. J’ai besoin de cette nourriture-là.

J’ai vu tous vos films, y compris tous vos courts et moyens métrages, par exemple le tout premier, Sur place, sur les manifestations étudiantes contre le CPE (Contrat première embauche). Ce qui est frappant, ce que vous n’utilisez pas le commentaire et vous laissez le spectateur se faire sa propre opinion par rapport à des images à l’état brut, exactement comme vous le ferez dans Anatomie d’une chute.

Oui, tout à fait. Dans Sur place, j’essaie d’adopter plusieurs points de vue pour comprendre l’événement, contrairement au journaliste qui va prendre sa caméra et adopter un seul point de vue pour dire ce qui s’est passé. Moi, il y a un événement, je ne le comprends pas, je vais essayer de le comprendre en le filmant par plusieurs axes. Il y a une vraie parenté entre Sur place et Anatomie. Anatomie adopte aussi plusieurs points de vue, la mère, l’enfant, etc. Pour tout ce qui se produit, on se trouve avec les différents protagonistes de l’histoire. Progressivement le point de vue va évoluer de plus en plus. Il y a cette idée de comprendre ce qui s’est passé et de prendre l’événement à travers plusieurs axes. Anatomie, c’est quasiment un film sur le cinéma parce que c’est un film qui passe constamment en revue les mêmes choses, et rejoue les scènes pour mieux les comprendre. Je pense à la séquence de reconstitution. Du coup, il s’agit de rejouer constamment pour déchiffrer quelque chose. On entre dans la première scène du film, on ne comprend rien et progressivement on va déchiffrer ce qu’on n’a pas compris.

Ce qui m’a épaté dans Sur place et aussi La Bataille de Solférino, c’est votre grande maestria pour filmer des scènes de foule. Comme si vous aviez commencé votre carrière un peu à l’envers, avec des films présentant une figuration importante, des scènes de foule, pour poursuivre avec des drames plus intimistes (rires).

C’était complexe de mettre ça en place, d’un point de vue logistique. Sur place m’avait habituée à filmer la foule. Solférino, le documentaire, aussi. Donc pour La Bataille, j’avais eu tout le mode d’emploi lors des années précédentes. C’était donc assez simple pour moi, finalement. Néanmoins, c’était sans doute l’un des films les plus épuisants que j’ai eu à faire. On a tourné en très peu de jours et avec très peu d’argent. Mais dans ce film, il m’a été donné quelque chose que j’ai essayé ensuite de reconstituer. C’est beaucoup plus dur de faire jouer bien une foule que de voler des images d’une foule. Par exemple, pour l’audience d’un tribunal, souvent les gens jouent très mal. Ils n’arrivent pas à bien jouer ça. Alors que cela paraît très simple, cela s’avère assez complexe. Pour répondre à votre question, c’est mon entrée dans le cinéma, La Bataille de Solférino, j’ai dû le faire de manière clandestine. Car il n’y avait pas d’attraction vers moi donc j’ai dû trouver le moyen d’y entrer. Encore une fois, je ne suis pas sortie d’une école où on me disait, bah voilà le monde du cinéma est à toi. Moi je venais juste du documentaire, j’étais inconnue. Il fallait que je trouve le moyen d’entrer. Quand j’ai fait La Bataille, j’avais besoin de contrôler les choses, vraiment. J’ai vu aussi la limite de ce contrôle-là mais c’était intéressant à vivre.

Dans le livret du DVD de La Bataille de Solférino, on peut lire cette phrase, « je crois au bordel organisé de la mise en scène ». Mais je crois que vous ne revendiqueriez plus cette phrase aujourd’hui.

Non, je ne pense pas. Pour une raison très précise, c’est que Anatomie, c’est un film qui est énormément découpé, contrairement à La Bataille. J’ai rarement eu plus de contrôle que sur ce film-là, le dernier. J’ai tout contrôlé. Franchement j’étais même trop « control freak », on me l’a même reproché, je n’ai rien lâché.

Vous n’étiez pas plus « control freak » sur Sibyl?

Sur Sibyl, je l’étais un peu de la même manière. Mais sur Sibyl, la différence, c’est que je voulais être trop proche de mon scénario, je ne voulais pas que la vie rentre. Alors que là, j’étais très consciente du fait que la vie devait rentrer. Mais c’est très compliqué de trouver le bon équilibre. Comme moi, je suis partie complètement de l’inverse, avec La Bataille, j’ai eu besoin de contrôler avec Sibyl. Je me suis enfermée là-dedans, j’ai vu les bienfaits de ce système et ses limites aussi. Et pour ce nouveau film, j’ai vraiment essayé de travailler autrement. C’est un mélange des deux : un extrême contrôle au moment du découpage, et au moment du tournage, je déconstruis tout. Et évidemment, si j’arrivais sur le tournage d’Anatomie, avec cette phrase « il faut accepter la vie, etc. », le film ne pourrait pas se faire. Le film serait nul. Il faut savoir très bien ce qu’on veut pour pouvoir le déconstruire, sinon on est perdu. Quand on filme un huis clos comme dans ce cas-là, on est obligé de préparer, sinon on s’ennuie à filmer deux rectangles pendant trois mois. C’est impossible. Encore plus au tribunal. Tout ce qui s’improvise au procès, c’est souvent mauvais dans les idées qu’on peut avoir. Il faut vraiment préparer. Quand on prépare, on peut avoir de petites impros mais il faut quand même bien préparer.

Sur la mise en scène, vous étiez plus relâchée pour les films précédents.

J’y participais moins. Je découpais mais je n’étais pas aussi précise à ce point-là. J’ai toujours eu un côté extrêmement dans le contrôle pour le montage et l’écriture, mais au tournage, je pense que j’étais plus proche des acteurs.

Anatomie, c’est le début d’une nouvelle méthode.

Oui, c’est le début d’une autre manière de travailler pour moi, c’est sûr. Après, je ne sais pas ce que je ferai pour le prochain film. Mais je sais que je ne pourrai plus laisser l’image de la même manière. Je ne délaisse plus, je dois tenir les choses, je ne dois rien lâcher en fait de l’image. Et ça, c’est nouveau pour moi.

Quand vous êtes arrivée au Festival de Cannes cette année, vous avez vu d’emblée The Zone of Interest de Jonathan Glazer (principal concurrent d’Anatomie d’une chute, qui a obtenu le Grand Prix du Jury). Vous étiez vraiment impressionnée par le film et vous étiez certaine qu’il aurait la Palme, raison pour laquelle vous pensiez ne pas avoir une seule chance de la décrocher.

J’en étais persuadée. J’ai même rencontré Jonathan Glazer le lendemain de la projection et je lui ai dit à quel point j’étais impressionnée par son film et par d’autres de ses films, Birth notamment. Je lui ai dit tout ce que je pensais de lui, et j’étais vraiment en mode groupie. Et après, je me suis dit qu’il fallait que j’attaque quand même ma promo. Après, malheureusement, je n’ai vu aucun autre film, j’ai travaillé tout le temps.

A partir du moment où vous avez obtenu la Palme, vous n’avez pas reconsidéré le fait que vous mettiez sur un piédestal The Zone of Interest de Jonathan Glazer? (Justine rit)

Ah, non, non, moi j’ai un défaut. Tous les films que je vois quand je suis à Cannes, il faut que je les revoie six mois après. De toute façon, mon regard est faussé, je suis dans un état anormal. Je ne suis pas dans mon état normal pour juger. Il faudrait que je le revoie plus tard. Son film m’a beaucoup intéressée, formellement aussi. Ce qui était très surprenant pour moi, c’était la comédienne que j’ai filmée [Sandra Hüller qui joue à la fois dans le film de Justine Triet et celui de Jonathan Glazer, NDLR] et que j’ai vue pendant trois ans, filmée sous d’autres angles, avec un corps différent. Donc c’était très troublant pour moi, c’était comme une autre personne. En plus, sachant que c’était un film qu’il a porté pendant huit ans, très longtemps, avec un parti pris formel extrêmement radical, je suis au courant que le film clive énormément, que les gens le détestent ou l’adorent. C’est très compliqué pour moi de voir les films à Cannes, je suis dans un état émotionnel trop fort. Donc je le reverrai et je vous dirai ce que j’en pense à ce moment-là. Mais pour l’instant, j’en garde un souvenir très intense, en particulier une scène avec la rose, où elle porte un bébé et l’emmène près de la rose, qui est un des moments plus dingues, ainsi que deux ou trois autres scènes. Il y a tellement de choses à dire sur ce film.

Entretien réalisé par David Speranski à Paris.

Suite et fin de ce passionnant entretien dans sa deuxième partie où Justine Triet évoquera entre autres Kubrick, Pialat, Paul Thomas Anderson, Noah Baumbach, et approfondira ce qui l’a amenée à créer Anatomie d’une chute.