Duel est sorti dans les salles en France le 21 mars 1973. C’était la toute première sortie d’un film de Spielberg au cinéma. Fêter en 2023 les cinquante ans de carrière de Steven Spielberg se justifie donc parfaitement. Celui qui est devenu le cinéaste le plus célèbre de la planète méritait bien un hommage de notre rédaction. Ce qui est frappant chez Spielberg, c’est la diversité impressionnante des genres qu’il a abordés : thriller (Duel, Les Dents de la mer), road-movie (Sugarland Express), science-fiction (Rencontres du 3ème type, E.T., A.I., Minority report, La Guerre des mondes, Ready Player One), comédie (1941, Le Terminal), drame historique (La Couleur pourpre, L’Empire du soleil, La Liste de Schindler, Munich, Pentagon Papers), aventure (Les Aventuriers de l’arche perdue, Jurassic Park), comédie romantique (Always), guerre (Il faut sauver le soldat Ryan, Cheval de guerre), comédie dramatique (Arrête-moi si tu peux). animation (les Aventures de Tintin), espionnage (Le Pont des espions), comédie musicale (West Side Story), autofiction (The Fabelmans). Seuls le western et le péplum lui ont échappé pour l’instant.

Il ne s’agissait pas ici pour autant de se montrer exhaustif. C’est une sélection subjective, volontairement partielle et partiale des films de Spielberg préférés par la rédaction : sur un total considérable de 36 films, seules vingt oeuvres (+ un film bonus) ont été retenues, pas forcément les plus réputées ni les plus connues. Vous ne trouverez pas dans ce dossier les Indiana Jones qui auraient mérité un article entier à part, d’autant plus qu’ils appartiennent autant à George Lucas qu’à Steven Spielberg. Nous avons également omis deux écueils assez récurrents chez Spielberg : les films pour enfants, trop sucrés et mièvres (Hook, Les Aventures de Tintin, Le Bon Gros Géant), les drames historiques longs, emphatiques et souvent soporifiques (Amistad, Il faut sauver le soldat Ryan, Lincoln).

Steven Spielberg est sans doute le cinéaste le plus schizophrène de l’histoire du cinéma A sept reprises, il a sorti dans la même année deux films complètement dissemblables, l’un destiné au public, l’autre, plus personnel, pour lui, le paradoxe étant que le plus réussi des deux n’est pas toujours le plus intime : 1989 (Indiana Jones et la dernière croisade et Always), 1993 (Jurassic Park et La Liste de Schindler), 1997 (Le Monde perdu et Amistad), 2002 (Minority Report et Arrête-moi si tu peux), 2005 (La Guerre des Mondes et Munich), 2011 (Les Aventures de Tintin et Cheval de guerre) et 2018 (Pentagon Papers et Ready Player One). Et nous n’incluons même pas dans la liste en 1982 E.T. et Poltergeist, signé par Tobe Hooper, mais conçu, scénarisé et produit par Spielberg. Comme si le fait de faire des blockbusters permettait financièrement de monter les projets les plus risqués et personnels ou inversement que le fait de concevoir des films à Oscars, destinés à recueillir les suffrages des membres de l’Académie, autorisait à se lâcher dans des films joyeusement divertissants et récréatifs. Docteur Steven et Mister Spielberg. Lors des années 1993-1994, c’est sans doute le seul cinéaste à avoir atteint les sommets du box-office (Jurassic Park), tout en ayant obtenu la reconnaissance des critiques et de l’Académie des Oscars (La Liste de Schindler), avec deux films différents. Quelques années plus tard, en 1997, James Cameron réussira la même prouesse avec un film unique, Titanic.

Spielberg s’est longtemps vu comme un imposteur, celui du groupe du Nouvel Hollywood qui n’avait pas fait d’études dans une prestigieuse université de cinéma (alors que Scorsese, De Palma, Lucas, Coppola ont tous étudié à NYU ou USC, lui a dû se contenter d’une université plus modeste à Long Beach dont il a d’ailleurs à peine suivi les cours, préférant déjà réaliser des séries et téléfilms pour le studio Universal). Ce sentiment d’exclusion l’a longtemps poursuivi et continue d’ailleurs à le hanter, ce qui l’a mené à enchaîner les oeuvres et la plupart du temps les réussites, à continuellement se remettre en question et à demander toujours l’amour du public, pour tenter de cicatriser cette fêlure originelle. Longtemps la critique élitiste l’a ignoré, le prenant pour un vulgaire faiseur de blockbusters, ne se doutant guère que derrière ses films se cachaient de véritables classiques du cinéma. La carrière de Steven Spielberg ressemble à un parcours bipolaire avec des hauts qui peuvent se prolonger (de Duel à Indiana Jones et la dernière croisade, de A.I. à Munich) et des bas récurrents (de Always à Hook, de Indiana Jones et le Royaume de Cristal à Lincoln), ce qui a longtemps fait qualifier son oeuvre de fondamentalement inégale. Certes, sur 36 films, on peut compter environ quatre ou cinq films ratés et à peu près autant de films moyens ou anodins, en fait guère plus que ceux de ses illustres collègues. Son oeuvre montre sur cinquante ans une métamorphose des plus passionnantes : de roi du film de genre et de divertissement (Duel, Les Dents de la mer, Rencontres du troisième type, E.T.), il est progressivement passé à un statut de cinéaste politique, peut-être l’un des plus engagés à Hollywood (Munich, Le Pont des espions, Pentagon Papers, West Side Story). Et si, contrairement à ce que l’opinion critique sous-entend souvent, de tous les metteurs en scène importants issus du Nouvel Hollywood, Spielberg était finalement le plus grand?

David Speranski

Duel : à la route, à la mort !

Tourné avec un petit budget (moins de 400 000 $) au Nord-Est de Los Angeles, au départ pour la télévision, ce qui explique son format 4/3, ce deuxième long métrage du tout jeune Steven Spielberg est réellement un coup de maître, d’une maitrise étonnante, qui lança la carrière de l’un des Wonder Boy du cinéma américain. Lors de sa première diffusion en novembre 1971 sur A.B.C., le film rencontre un énorme succès, ce qui permet à Universal de le sortir en salles à l’étranger, surtout en Europe dans une version rallongée de 16 min (Spielberg tourna pour l’occasion des scènes supplémentaires). En 1973, le film remporte même le Grand Prix du premier Festival d’Avoriaz.

Duel met en scène un représentant de commerce, David Mann, au volant de sa voiture qui se retrouve bloqué par un camion roulant lentement et dégageant une épaisse fumée. Il le dépasse, le camion le dépasse à son tour. C’est le début alors d’une course-poursuite effrénée dont l’issue paraît bien incertaine. L’un des points forts de cette œuvre de jeunesse, adaptée d’une nouvelle de Richard Matheson (elle-même inspirée d’une aventure arrivée à l’auteur), crédité comme scénariste, reste sans nul doute la mise en scène de Spielberg (qui se montre déjà très à l’aise dans les scènes d’action pure, l’un des traits structurants de sa future filmographie).

Avec précision, un sens du cadre et du découpage, le cinéaste réussit à faire monter la tension et l’angoisse dans ce qui s’apparente à une version sur route du western (impression renforcée, en plus du titre très éclairant, par les paysages désertiques de la Californie). Le recours à des caméras fixées sur une voiture pour les scènes filmées embarquées permet notamment aux spectateurs d’être au plus près du suspens. Mais le pari le plus judicieux et le plus réussi est d’avoir choisi, en face d’un Américain ordinaire pris dans la tourmente et auquel le spectateur peut s’identifier (grand classique dans le cinéma américain, un peu à l’image de Roger Thornhill dans La Mort aux trousses), interprété par Dennis Weaver (que Spielberg avait repéré dans La Soif du mal d’Orson Welles), un chauffeur de camion anonyme dont on ne découvrira jamais le visage durant toute la confrontation. Mais dont on verra néanmoins quelques attributs, comme les santiags dans la scène du restaurant station-service, seule pause dans le récit. Son camion, filmé dans les moindres détails (intérieurs comme extérieurs), donne des indications sur son conducteur.

Au niveau de l’écriture, Spielberg et Matheson se sont concentrés sur l’essentiel et d’ailleurs ne se sont embarrassés ni de psychologie, ni d’explications : ainsi, nous ne connaîtrons pas vraiment les motivations du routier (pourquoi en effet, un tel acharnement sur un automobiliste innocent ?), l’objectif étant de mettre en scène cette lutte à mort entre un dénommé « Mann » (l’homme, en allemand) et un camion dont le chauffeur ne semble pas être humain (« la machine »). L’ensemble prend alors la forme certes d’un divertissement mais placé sous le signe de l’épure, de l’abstraction même, et d’un certain minimalisme (à la fois dans la forme et dans le fond) terriblement efficace : ce qui, somme toute, restera relativement rare dans la suite de la carrière de Spielberg capable du meilleur (Jaws, ou plus récemment The Fabelmans) comme du pire (Always, Hook ou une adaptation dispensable des aventures de Tintin).

La lutte engagée, qui apparaissait au départ comme une sorte de provocation gratuite, devient au fil de l’intrigue un combat vital dans lequel l’instinct de survie de David Mann prend le dessus, décuplant son énergie et lui donnant des forces insoupçonnables. C’est ainsi, qu’une fois victorieux de ce duel sans merci, il manifestera sa joie de manière très expressive, finissant même par contempler longuement le « cadavre » de ferraille du camion dans le ravin. Avant de s’asseoir face au coucher du soleil, une fois l’adrénaline retombée, dans un repos final bien mérité. Le repos du guerrier, du vainqueur.

Il faut bien l’avouer. Après avoir vu ce film, il est bien difficile de rester stoïque sur la route à la vue d’un camion doublant à grande vitesse sa propre voiture.

Xavier Affre

Sugarland Express : la gloire ou la mort

« Du point de vue du plaisir que la maîtrise technique procure au public, ce film est l’un des premiers les plus phénoménaux de toute l’histoire du cinéma « . Pauline Kael, qui s’est montrée parfois très injuste et cruelle envers bien des films, n’a pas tari d’éloges concernant ce premier véritable film de Steven Spielberg. Coincé entre Duel et Les Dents de la mer, Sugarland Express a pourtant légèrement sombré dans l’oubli, probablement à tort. Auparavant, Spielberg a tourné à 18 ans un premier film en super-8, Firelight, qui a eu droit à une seule projection publique et n’est jamais sorti ensuite en salles. Duel était à l’origine un téléfilm qui n’est finalement sorti qu’en Europe et non aux Etats-Unis ou dans le reste du monde. Par conséquent, seul Sugarland Express signe les véritables débuts de Steven Spielberg au cinéma ; c’est même sans doute son long métrage le plus émouvant.

Sugarland Express raconte l’odyssée de deux délinquants, mari et femme, Clovis et Lou Jean Poplin pour récupérer leur fils, confié à une famille d’accueil. Par un mauvais concours de circonstances, sans avoir tué qui que ce soit, Lou et Clovis kidnappent un policier qui va devenir leur otage, puis progressivement leur complice consentant. Sugarland Express appartient au genre du road-movie, particulièrement en vogue depuis la naissance du Nouvel Hollywood (Bonnie et Clyde, Easy Rider), et plus précisément des couples en cavale, remontant à des exemples plus anciens comme J’ai le droit de vivre de Fritz Lang, Les Amants de la Nuit de Nicholas Ray et Gun Crazy de Joseph H. Lewis. Spielberg s’inscrit donc dans un genre connoté, celui où les amants romantiques sont poursuivis sur la route, condamnés par la fatalité car en réalité innocents de tout ce dont on les accuse. La même année d’ailleurs, un autre très grand cinéaste, Terrence Malick, a sorti également un road-movie qui est resté, lui, très célèbre, La Balade Sauvage. Depuis, on peut retrouver des échos de Sugarland Express dans d’autres road-movies américains réalisés dans les années 90, Sailor et Lula de David Lynch, Thelma et Louise de Ridley Scott (le même esprit, rebelle, anticonformiste et innocent existe chez Thelma et Louise) ou encore Un Monde parfait de Clint Eastwood (toute la fin).

En voyant The Fabelmans, on comprend mieux ce qui a pu intéresser Spielberg dans ce fait divers qui s’est réellement passé quelques années plus tôt, en 1969. Alors que le jeune Steven souffrait toujours du divorce de ses parents, il a vu dans cette histoire un couple prêt à tout pour récupérer leur enfant, ce qui ne pouvait que l’émouvoir jusqu’aux larmes. Ce souhait de réunion au-delà des lois et de la justice représentait la situation complètement inverse de ce qu’il avait vécu dans sa propre famille, ce qui explique qu’il lui ait consacré son premier film de cinéma.

Stylistiquement, hormis la maîtrise hors pair des scènes d’action, Sugarland Express ne ressemble pas vraiment au reste de la filmographie du Wonder Boy et évoque ce qu’aurait pu être la carrière de Steven Spielberg s’il était devenu un cinéaste indépendant. Il se caractérise par les caractéristiques suivantes : absence d’effets spéciaux, attention donnée aux acteurs, maîtrise de la progression dramatique et de la mise en scène (un ballet de voitures parfaitement chorégraphié). C’est avec ce film que Spielberg se révèle un exceptionnel directeur d’acteurs et surtout d’actrice : Goldie Hawn y tient son plus beau rôle, de très loin, en femme-enfant immature et profondément touchante. C’est aussi la première affirmation d’un féminisme non revendiqué en tant que tel et pourtant bien réel, que l’on retrouvera de loin en loin, mais régulièrement, chez les personnages féminins de La Couleur pourpre, Dorinda dans Always, Katharine Graham (Pentagon Papers) ou encore Mitzi Fabelman (The Fabelmans).

C’est donc par la mère, souvent le personnage le plus crucial dans la famille des personnages de Spielberg, que naît une émotion qui n’a pourtant rien de mélodramatique (contrairement à un grand nombre de ses films), une émotion sobre, sèche et irrépressible comme une marée montante. La quête de Clovis et Lou Jean est vouée à l’échec ; cependant, le film, pendant 90% de son déroulement, montre la situation sous un jour presque joyeux et enthousiaste, les fugitifs étant portés par une vague de popularité invraisemblable et inexplicable. En cela, Spielberg s’est inspiré du Gouffre aux chimères de Billy Wilder, en décrivant un phénomène médiatique qui s’amplifie progressivement à partir d’un fait divers presque banal. Clovis et Lou Jean deviennent ainsi des vedettes, ce qui les incite à continuer leur quête d’un impossible bonheur. Seul Clovis semble se rendre compte de leur échec programmé lorsqu’il synchronise pour Lou Jean un dessin animé vu via l’écran d’un drive-in et s’interrompt brutalement lorsqu’il voit le coyote tomber d’une falaise dans un ravin. Spielberg situe également son oeuvre sous le patronage humaniste de John Ford en lui empruntant Ben Johnson, le cow-boy du mythique Convoi des Braves, pour le rôle du Capitaine Tanner, policier a priori sympathique et loyal.

La fin du film s’annonce tragique et ne nous déçoit pas. Pourtant l’impression de tristesse est surtout créée par la mise en scène et la musique de John Williams (première collaboration avec Spielberg pour Williams qui a depuis composé la musique de tous les films de Spielberg, hormis La Couleur pourpre et Ready Player One). Car, si on regarde bien le dernier plan, on s’aperçoit à la lecture des informations incrustées que le film se termine bien pour la plupart des protagonistes, dont deux membres de la famille Poplin, montrant l’incurable optimisme de Spielberg à cette époque. Mais l’atmosphère de la fin, renforcée par la musique lancinante, fait que, contrairement à ses autres films, cette happy end demeure inaperçue. Ceci explique sans doute l’échec cuisant du film au box-office, à peine compensé par un Prix du Scénario glané au Festival de Cannes 1974, le seul prix jamais remporté par Steven Spielberg à Cannes. Depuis Sugarland Express pâtit de cet échec commercial, rare chez Spielberg, et est resté dans l’ombre de beaucoup de ses succès. A tort certainement car il s’agit d’un grand film qu’il est urgent et indispensable de redécouvrir.

David Speranski

Les Dents de la mer : le requin du succès !

Après Duel et Sugarland Express, Steven Spielberg sort en 1975 Jaws (traduit en français par Les Dents de la mer), adaptation d’un roman à succès de Peter Benchley publié l’année précédente. Ce dernier a écrit la première mouture du scénario, Carl Gottlieb l’a modifié pendant le tournage qui s’est révélé être long et éprouvant (budget en constante augmentation, faux requins défectueux, menace de grèves sur le plateau, comédiens peu convaincus…).

Le sujet annonce un film à la fois ambitieux et terrifiant : à quelques jours du début de la saison estivale, les habitants de la petite station balnéaire d’Amity sont mis en émoi par la découverte sur le littoral du corps atrocement mutilé d’une jeune vacancière. Pour Martin Brody, le chef de la police, il ne fait aucun doute que la jeune fille a été victime d’un requin. Il décide alors d’interdire l’accès des plages mais se heurte à l’hostilité du maire uniquement intéressé par l’afflux des touristes.

Le film est un tournant à plus d’un titre : dans la carrière de Spielberg – dont ce n’est que le quatrième long métrage – qui est définitivement lancée ; au niveau des recettes et du box-office (les 12 millions de dollars de budget sont remboursés en seulement quelques jours, c’est aussi le premier film à dépasser les 100 millions de dollars de recette aux États-Unis) ; enfin à propos de la stratégie commerciale des studios (le film lance ainsi la mode du blockbuster estival, alimenté par des campagnes de publicité agressives).

Pour autant, il serait injuste de limiter Jaws à ces considérations économiques, aussi importantes soient-elles. Il apporte la preuve que Steven Spielberg est bien un cinéaste talentueux, très habile dans la mise en scène des séquences d’action : celles situées sur les plages mais plus encore celles situées dans l’eau (les attaques du requin) impressionnent par leur réalisme. Le film navigue allègrement entre le thriller et le film d’horreur, réservant quelques moments de pur effroi. À ce titre, la séquence d’ouverture est un modèle du genre : alors qu’une fête a lieu sur la plage un soir, une jeune femme décide d’aller se baigner et finit par se faire attaquer par le squale avant de disparaître totalement sous l’eau. Pouvoir total de la suggestion puisque le spectateur ne voit jamais l’animal en question mais croit immédiatement à ce qu’il se passe à l’écran. L’une des scènes suivantes provoque également un certain trouble : alors que des habitants et touristes profitent des joies de la plage en plein jour, sous la surveillance du chef de la police, le requin attaque de nouveau et s’en prend à un jeune garçon sur son matelas gonflable. Cette fois-ci, alors que l’on n’aperçoit guère le monstre, les litres de sang se chargent de montrer toute la violence de l’attaque. Cruauté étonnante et audace suprême, dans la mesure où Spielberg met en scène frontalement la mort d’un enfant, chose assez rare (dans Munich, on se souvient de l’effort de l’un des agents du Mossad pour aller désamorcer une bombe qui menaçait un enfant).

Sur le plan scénaristique, si Jaws reprend certains des éléments du roman éponyme, Spielberg recentre son récit sur la chasse au requin, supprimant les aspects psychologiques des personnages, atténuant ainsi la noirceur du livre (la femme de Brody qui a une liaison avec l’océanographe Matt Hooper, le maire de la station balnéaire qui a des liens avec la mafia). La force du long métrage est donc de suggérer plutôt que de tout montrer, laissant hors-champ le plus sordide, ce qui permet aux spectateurs d’imaginer les choses. Un choix qui se révèle payant et d’une redoutable efficacité.

Enfin, il semble difficile de ne pas évoquer la musique du film. Après Sugarland Express, et annonçant une longue et fructueuse collaboration entre le musicien et le cinéaste (l’une des plus prolifiques de l’histoire du cinéma), John Williams signe une partition d’une grande modernité, qui participa pour beaucoup au succès colossal du film : un thème répétitif, fait de deux notes, associé aux multiples attaques du grand requin blanc. La combinaison musique/images filmées en caméra subjective place le spectateur en immersion, et ce, dès le générique signalant un danger à venir, une menace diffuse.

En définitive, loin d’être l’échec tant redouté, Jaws est devenu très rapidement un film culte, aux multiples références (le parallèle entre l’obsession du pêcheur Quint pour les requins et celle pour la baleine blanche de Achab dans Moby Dick) et interprétations (la nature contre les hommes ; critique du capitalisme et de l’individualisme…). Une œuvre qui installa définitivement son auteur dans le succès mais qui causa un traumatisme durable chez de nombreux baigneurs ou pour les requins dont l’image fut abimée et ce pour quelques longues années.

Xavier Affre

Rencontres du troisième type : Sol, La, Fa, Fa, Do

Sous le regard de curieux, des lumières colorées s’évanouissent dans un ciel orageux. Au loin, une ville s’illumine lentement, le temps reprend son cours. Pour les spectateurs de cette surprenante scène, c’est une nouvelle page qui s’ouvre : une image s’est imposée, elle va rapidement devenir une obsession, une fuite en avant. Bien que père et mari, Roy Neary échappe lentement aux siens. Comme les lumières, il ne laisse dans son sillage qu’incompréhension et grondement. Cette obsession, c’est aussi celle de Steven Spielberg qui, de 1977 à 2023, n’a cessé de graviter autour du thème de la famille. Avec Rencontres du troisième type, son quatrième long métrage métrage (cinquième en comptant la version cinéma de Duel), le cinéaste s’échappe des fonds marins et s’élève vers d’autres cieux. Un premier rendez-vous avec les extra-terrestres dans une carrière parsemée d’étranges rencontres avec des êtres venus d’ailleurs (pas toujours bien intentionnés).

En 1977, le Nouvel Hollywood, un mouvement inspiré par la Nouvelle Vague, se trouve à la croisée des chemins : il faut choisir entre la marginalisation ou le début de l’ère des superproductions. Quelques années avant la fin de cette brève parenthèse, deux jeunes cinéastes commencent déjà à scruter par-delà l’horizon : George Lucas et Steven Spielberg. La même année, ils sortent Star Wars et Rencontres du troisième type. La science-fiction, le cinéma de genre, est à l’honneur, c’est une rupture de ton et un changement important de paradigme. On se met à rêver d’un nouveau monde, le rêve américain de Ronald Reagan, passé d’Hollywood à la Maison-Blanche, approche.

Là où le film de Lucas se déroule dans une galaxie lointaine peuplée de différentes races d’extraterrestres, Rencontres du troisième type s’inscrit dans un contexte bien plus terre-à-terre. En Indiana, un réparateur de câbles, Roy Neary, est témoin d’un phénomène étrange dans le ciel. Son visage brûlé est autant marqué que son esprit : il doit comprendre ce qui s’est passé cette nuit. Une forme l’obnubile sans qu’il ne sache ce que c’est, ni où elle se situe. Ailleurs dans le pays, une mère cherche désespérément Barry, son enfant enlevé lors d’une nuit étrangement lumineuse. Enfin, le savant français Claude Lacombe parcourt le monde à la recherche de réponses : d’où vient ce cargo échoué dans le désert de Gobi, ces avions de la Seconde Guerre au Mexique, et ces entêtantes notes de musique ?

La réponse à ces questions se trouve quelque part dans l’ombre, dans le hors-champ. Comme dans Les Dents de la mer, Spielberg construit son film autour d’un paradoxal duo absence physique/présence permanente. Eblouis, les personnages ne peuvent voir ce qui se cache dans le halo, c’est à la fois un mystère et une invitation. Baigné dans la lumière, Roy se transforme en un Moïse en quête de sa terre promise. Pour atteindre son objectif, le père de famille doit se dépouiller de ce qui l’alourdit : son mode de vie, sa famille et sa maison. Un geste de destruction libérateur, sans remords, une véritable fuite vers un avenir impénétrable. Roy vit son rêve, quoi qu’il en coûte. Derrière ce comportement immature, on retrouve le thème de l’enfance, cher à Spielberg, mais aussi celui de la fragilité de la cellule familiale, gangrenée par un élément extérieur. On ne comprend plus le père de famille, qui agit et parle comme un illuminé, comme sous le coup d’une maladie qui ne dit pas son nom. La communication étant impossible, les liens se défont. Et c’est justement tout l’enjeu de Rencontres du troisième type : créer un langage commun.

Une thématique que l’on retrouve notamment dans Premier Contact de Denis Villeneuve. Dans l’oeuvre de Spielberg, ce sont cinq petites notes du compositeur John Williams qui nous permettent d’échanger avec nos visiteurs nocturnes. Un lexique épuré, pour ne rien dire de plus que l’essentiel. En haut d’un monolithe, la Devils Tower, l’entêtante musique transcende les frontières. Une conclusion mémorable, teintée d’innocence, où se rencontrent l’intime et le collectif, ici et au-delà. Les yeux dans le ciel, on rêve d’ailleurs.

Pierre Larvol

1941 : la guerre joyeuse

C’est la première fois que Spielberg traite dans son oeuvre de la Seconde Guerre Mondiale, thème qui deviendra prégnant dans ses films postérieurs. On la retrouvera ensuite jusqu’à la fin des années 90 dans Les Aventuriers de l’Arche perdue, Empire du Soleil, Indiana Jones et la dernière croisade, La Liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan. Pour se décomplexer par rapport à la gravité des faits historiques, Spielberg choisit de l’aborder sous l’angle de la farce, s’inspirant d’autres films complètement délirants, Hellzapoppin’ (comme par hasard, sorti en 1941) de H.C. Potter, Un Monde fou, fou, fou, de Stanley Kramer, The Party de Blake Edwards, ou encore Docteur Folamour de Stanley Kubrick (à qui il emprunte l’inoubliable interprète du commandant T.J. « King » Kong, Slim Pickens).

1941 est la première comédie de Steven Spielberg, survenant après l’énorme succès de deux blockbusters, Les Dents de la mer et Rencontres du troisième type. En 1979, Hollywood ne pouvait plus rien lui refuser et Spielberg se sentait sans doute comme un Dieu intouchable. Il choisit de mettre en scène ce scénario chaotique et abracadabrantesque de Robert Zemeckis et Bob Gale, deux talents qu’il avait repérés et qui s’illustrèrent quelques années plus tard dans la trilogie de Retour vers le futur. Or 1941, d’un point de vue historique, a contribué avec quelques autres films (Sorcerer de William Friedkin, La Porte du Paradis de Michael Cimino et Coup de Coeur de Francis Ford Coppola) à enfoncer les clous du cercueil du Nouvel Hollywood, ces films réalisant des bides retentissants et s’affichant surtout comme des caprices mégalomaniaques de cinéastes surdoués. Par rapport à ses illustres collègues, Spielberg n’était guère en retrait, dépensant tout l’argent de son budget à détruire des décors pharamineux et à utiliser le gadget de la Louma. C’est d’ailleurs la seule fois où il se laissa emporter par la folie des grandeurs, l’échec du film lui servant de cinglante leçon pour ses films futurs.

Pure comédie de Spielberg, 1941 a recours à un procédé narratif qu’il n’employa plus jamais par la suite : le récit polyphonique. En effet, l’histoire de 1941 fait s’entrecroiser sept saynètes, se déroulant après l’attaque japonaise sur Pearl Harbor et décrivant la panique à Los Angeles, suite à des menaces planant sur Hollywood : un pilote déjanté, « Wild Bill » Kelso (John Belushi) traque les avions japonais dans tout l’Ouest des Etats-Unis ; le général Stilwell (Robert Stack) minimise le danger japonais ; la secrétaire de Stillwell, Donna, n’arrive à atteindre l’orgasme qu’à bord d’un avion ; une bagarre homérique a lieu dans un dancing local, suite à une rivalité entre le caporal Sitarski et un plongeur dans un restaurant, Wally Stephens, au sujet d’une jeune femme, Betty ; sur la côte de Santa Monica, les Douglas (Ned Beatty et Lorraine Gary) voient à leur grand déplaisir le jardin de leur maison réquisitionné par l’artillerie ; enfin un sous-marin japonais, avec à son bord un officier nazi, longe cette même côte, de manière menaçante. Pour Spielberg, la structure chaotique de ce scénario devait contribuer à exprimer le chaos de l’histoire. Or les critiques de l’époque l’attendaient au tournant et ont, avec une rare unanimité, rejeté son film. Commercialement, il a fini par rentrer dans ses fonds, grâce aux recettes à l’étranger et aux ventes vidéo.

Il faut souligner qu’en l’absence de vedettes charismatiques et avec au contraire la présence alcoolisée de John Belushi qui déstabilisait le tournage, Spielberg manquait d’un centre névralgique qui aurait permis à 1941 d’affronter les critiques. Pour la plupart, 1941 se résumait à un délire hystérique, une cacophonie sans nom où les spectateurs étaient parfois obligés de se boucher les oreilles, étant donné le déluge sonore d’explosions, de cris et de hurlements qu’ils recevaient. Spielberg ne s’est d’ailleurs pas privé d’en rajouter au générique de fin, en filmant la présentation de chaque acteur en train de hurler. Pourtant les moments d’anthologie ne manquent pas dans ce film brillamment mis en scène : le passage surréaliste où le général Stilwell stoppe tout pour aller voir Dumbo au cinéma ; les tentatives de Donna, sa secrétaire, pour atteindre l’orgasme en plein vol ; la bagarre homérique suite au concours de jitterbug (premier moment de comédie musicale chez Spielberg, bien avant West Side Story), rappelant une autre bagarre mémorable dans L’Aigle vole au soleil de John Ford ; la destruction de la maison des Douglas et du parc d’attractions voisin dont la grande roue finit par atterrir dans l’Océan Pacifique, etc.

Au moins à deux reprises le film est signé de façon indubitable par Spielberg : lorsqu’un train miniature fonce sur un visage cf. The Fabelmans, et lorsque Donna et son pilote atterrissent dans le parc d’attractions, nez-à-nez face à une affiche de dinosaures. Pendant longtemps, Spielberg a passé sous silence ce film, n’en parlant jamais et le considérant comme le plus grand échec de sa carrière. Or, avec le temps, 1941 apparaît surtout comme un immense plaisir régressif, un rare délire jubilatoire, d’autant plus précieux qu’il est totalement excessif. C’est quasiment devenu un classique de la comédie, que l’on rangera désormais aux côtés de Hellzapoppin, Un monde fou, fou, fou, The Party, Playtime ou Docteur Folamour.

David Speranski

E.T. l’extra-terrestre : E.T.ernellement…

1982, Steven Spielberg a 36 ans, et, après la terreur du requin blanc sorti de l’océan pour dévorer les humains (Les Dents de la mer en 1975), l’arrivée d’aliens sortis de l’espace de leur soucoupe volante (Rencontres du troisième type en 1977), c’est au tour d’un extra-terrestre attendrissant de devenir une star plus réputée encore que n’importe quelle autre étoile humaine de chair et d’os. Ce depuis plus de quarante ans. Ce pour notre plus grand plaisir, notre souvenir, notre doudou éternel (en ce qui me concerne j’avais acheté sa peluche !) : il s’appelle E.T. Pourtant, le film de notre héros ne s’apparente qu’à une sorte de buddy movie tourné du côté de la science-fiction, le pote du duo de copains étant une créature perdue sur la Terre. En effet, le film raconte la rencontre et le lien qui se créent entre Elliott – interprété par Henry Thomas et dont l’incarnation et la naïveté ne sont pas sans faire penser à Gabriel LaBelle interprétant Sammy soit Steven Spielberg lui-même dans sa dernière œuvre autobiographique, The Fabelmans –, la dizaine au milieu de sa fratrie de trois enfants sans leur papa, et E.T., arrivé et découvert par lui dans sa banlieue américaine, où ce dernier s’ennuyait quelque peu… entre enfants ou adultes, isolé qu’il était, à attendre que quelque chose se passe. Qui se passe et pas des moindres ! S’en suivront la protection de l’extra- humain E.T. tel que la petite sœur Gertie (Drew Barrymore devenue célèbre) l’a nommé, avec qui Elliott entrera en osmose (physique et psychique), son apprentissage du langage humain, car il parvient à (nous) comprendre et à (se) faire comprendre, le récit de ses (nos) expériences humaines (telles un Halloween), sa maladie, sa récupération par le gouvernement. Entre les rires et les larmes successifs évoqués par les situations dans lesquelles se trouve E.T. et le fait que le spectateur puisse s’identifier tour à tour au petit monstre ou à son protecteur, c’est un happy end comme sait les faire le cinéaste, car on ne casse pas les rêves d’enfant (de réalisateur !) comme ça : ressuscité de la mort, le cœur rouge et battant, l’index lumineux et protecteur, notre bébé à tous finira par s’envoler vers ses cieux familiers sous le regard et les larmes de tous ceux qui l’ont côtoyé…

En faisant la part belle à l’imaginaire, à la manière d’un conte, à faire que l’alien (s’) illumine le cœur des enfants (mais pas que), E.T. l’extra-terrestre pose d’abord les non-limites du pouvoir : pouvoir d’un cinéaste d’abord avec sa capacité à renouveler le genre de la science-fiction et les films d’aliens avec leurs types destructeurs attendus, en leur attribuant ici une fonction thérapeutique et non conflictuelle : « pacifiction » ! ; pouvoir des enfants, qui si on le connaissait déjà en opposition à celui des adultes, vient montrer comment ils peuvent se désolidariser de leurs modèles familiaux : déculpabilisation ; pouvoir du cinéma enfin, capable de démultiplier ses effets (et déjà ses budgets) pour fabriquer trois animatroniques, faits de costumes de 20 kilos, interprétés par des acteurs pas comme les autres (l’acteur Pat Bilon mesurant 86 cm ou le mime Caprice Roth pour l’usage de ses mains dans des gants imitant la peau d’E.T.). On peut d’ailleurs rappeler, pour la petite histoire et la Grande du coup, que les designers se sont inspirés du scientifique Albert Einstein ou du poète Cat Sandburgh : pouvoir évocateur donc et prompt à nous rendre un Autre plus proche et familier qu’un des nôtres… Cette nouvelle vision de l’extra-terrestre comme la nouvelle vision de l’attitude humaine, le premier perdant sa famille, le second ne possédant pas de modèle paternel, et alors que ce sont deux mâles, est déjà une manière de parler des hommes autrement : si Keys (Peter Coyote) joue le rôle du méchant, même en hors-champ avec pour symbole ses clés, les jeunes enfants ici ne cherchent pas à imiter ceux qui jouent aux grands en faisant la guerre, en surveillant, en faisant peur à ceux qu’ils craignent mais ils se retrouvent, naïvement, humainement, simplement à protéger un Autre, et à faire preuve de tendresse. Steven Spielberg a montré tout au long de sa carrière qu’il était un cinéaste placé du côté des bons et beaux sentiments – tout à fait bibliques au passage, notamment avec l’affiche et sa reprise du tableau de la création d’Adam par Michel-Ange –, luttant à sa manière contre toute forme de racisme ordinaire, et il vient, avec E.T. l’extra-terrestre, faire vivre des attitudes et éprouver des sentiments en voie de disparition : la découverte, la rencontre, la différence, l’innocence et le caractère bienfaiteur pour lutter contre les comportements discriminants s’érigent contre le rejet, la peur, la propagande, la supériorité et le caractère prédateur qui s’en suit – même si les enfants n’échappent pas à la possession et indirectement à la surveillance en enfermant leur trésor. Mais comment ne pas préserver ce trésor trouvé, notre petit trésor à tous, car il nous fait nous souvenir de nos secrets enfantins les plus inavoués? Jeu sur le passé et le futur, ce qui existe encore et ce qu’on a perdu, pour quel discours ? – limiter la violence – : rappelons aussi que Steven Spielberg lui-même a fait machine arrière avec l’usage des talkies-walkies que tenaient les policiers à la recherche de l’alien perdu à la place d’armes (des pistolets) qui réintègreront l’image dans l’édition du Blu-ray, des choses qui restent, d’autres qui partent tels ces objets d’un autre temps. C’est qu’à la logique du film américain était aussi venue répondre la logique affective : comment des adultes pourraient-ils braquer leurs armes sur des enfants ? Pourtant, contre une image qui fait s’envoler vers le ciel à pleine lune un enfant sur son vélo, aucune arme ne peut rien… Pour la petite histoire encore, on peut rappeler que le travail de création de la scène d’envol entre Elliott et E.T. devenue mémorable, fut un casse-tête, ce malgré l’usage d’effets spéciaux : trouver le bon spot pour capturer une pleine lune la plus proche de la Terre tout en juxtaposant les images sur le vélo de l’enfant. L’image figurera finalement le logo d’Amblin Entertainment,la société de production de Steven Spielberg, c’est bien l’histoire d’une madeleine, d’une continuité, celle de nos années, passées à se remémorer non pas combien c’était mieux avant mais comment aujourd’hui et demain peuvent s’inspirer du bon vieux temps, de sa joie et faire du cinéma, même quarante plus tard, toujours un recommencement.

E.T. l’extra-terrestre a été en effet remis à l’honneur, grand bien lui a fait, lors de son arrivée sur Netflix, fin 2020, une histoire de COVID : c’est encore pas mal de la part d’un film réalisé tant d’années plus tôt d’évoquer autant de définitions du confinement sans le vouloir ! En effet, c’est d’abord l’histoire du confinement d’une créature, dans un espace qui n’est pas le sien avant d’être confinée dans un placard pour lui éviter de se faire capturer (virussé ?), quand sont inversement montrés comme confinés des esprits incapables de tolérer un extra-terrestre inoffensif, ou déconfinés dans le cas des enfants qui tentent, eux, de se rapprocher d’un être qui n’est pourtant en rien l’un des leurs, et d’en faire un ami, de lui apprendre à parler et de l’aider à retrouver les siens… Solidarité. La question de l’enfermement jusqu’à l’emprisonnement a toujours été présente dans le cinéma de Steven Spielberg, et, comble du comble, il choisit, dès son plus jeune âge, d’enfermer à son tour les images qui passent devant ses yeux ou dans sa tête, dans une boîte noire, sauf que, par chance, celle-ci vivra la reproductibilité… devenant presque infinie ou éternelle, au choix. Cette question de l’étendue temporelle trouve aussi son répondant dans celle des territoires (eux-mêmes renvoyant aux classes sociales, origines, identités), déjà présente dans le film, ne serait-ce que par l’opposition des topos Terre/Cosmos, que le cinéaste tente de relier : même si on reste prisonnier de nos souvenirs et des émotions qui y sont liées, comment ne pas garder la phrase d’E.T. s’envolant vers chez lui « je suis toujours là ? » à l’esprit ? Territoires d’images, passant par le visuel comme le sonore, au titre de la réminiscence encore. Et, toujours là, c’est encore George Lucas qui, dans l’épisode 1 de Star Wars, La Menace Fantôme, intégrait, 17 ans plus tard, des aliens à l’image d’E.T. dans une scène se situant au cœur d’un Sénat galactique ! Alors on peut se demander ce qui fait que les films de Steven Spielberg, on les aime, et particulièrement celui dans lequel un Autre que nous-mêmes s’est perdu sur la planète Terre : ne serait-ce pas une des questions primordiales dans la réception du cinéma que celle de l’identification ? à nous faire aussi nous questionner sur notre identité… Qui serait au fond l’extra-terrestre ? E.T, Elliott au sein de sa propre famille, chacun d’entre nous, ou bien même le cinéaste lui-même : venu d’ailleurs, passé sur Terre, toujours en partance vers d’autres territoires d’images, d’autres mondes à remonter le temps ou à faire surgir le futur, son « épopée minuscule », comme Steven Spielberg avait caractérisé lui-même son film, devenue grande aujourd’hui eu égard à l’œuvre accomplie, a rendu éternel E.T., même parti dans son cosmos infini ! Mieux que l’identification, la conscience, c’est que le cinéaste avait déjà bien compris que la Nature, il fallait la chérir plutôt que de la détruire, comme il avait prédit que la nature humaine avait bien moins à conquérir que de s’enrichir auprès de ceux qui ne sont pourtant pas elle. Preuve de la force de son cinéma et de fonction de cinéaste au monde, E.T. c’est lui, et comme avait dit Isidore Ducasse dit le comte de Lautréamont en surréaliste de son temps, le film est « beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie… » et marque(ra) les temps, E.T.ernellement…

Ana Hyde

La Couleur pourpre : une première incursion réussie dans le drame historique

Sorti en 1985, ce magnifique film marque un tournant dans la carrière de Steven Spielberg. Après s’être brillamment essayé au thriller (Duel), l’horreur (Les Dents de la mer), la science-fiction (E.T L’Extraterrestre, Rencontres du troisième type) et l’aventure (trilogie Indiana Jones), La Couleur pourpre est la première œuvre à s’éloigner des codes habituels du cinéaste, faits de divertissement et d’émerveillement, lui qui aime si fort les images fixes qui bougent et proposait jusqu’alors un cinéma conforme à ses rêves d’enfant passionné par la pellicule. Dans son dernier film, The Fabelmans, le cinéaste américain explique ce qui l’anime, cette passion dévorante pour le Septième Art. Après avoir régalé les rétines de plusieurs millions de spectateurs, à travers ses films cultes, Spielberg se réinvente, d’excellente manière, pour devenir un véritable conteur d’histoires, complétant ainsi une palette de metteur en scène déjà accompli. Ce film mettant en scène Whoopi Goldberg devient le premier essai dans un nouveau genre, le drame historique. Nommé dans plusieurs catégories aux Oscars 1986 (sans récompenses), ce récit narrant l’histoire de ces deux sœurs séparées se transforme en une fresque historique puissante, dans une Amérique au double visage, marquée profondément par le racisme, et où la condition des femmes de couleur est explicitée avec dureté, montrant une soumission à la domination masculine.

Nettie et Celie vivent sous l’autorité d’un patriarche autoritaire leur manifestant que peu d’intérêt. Ce père indigne les sépare honteusement. Pendant de nombreuses années, Celie subit violence et mépris, tout en gardant un espoir de retrouvailles.

Steven Spielberg se change en cinéaste de la dramaturgie, à une époque où son cinéma proposait un spectacle misant sur le divertissement. En racontant les trajectoires de Nettie et Celie, son style s’affirme encore plus, tout en se réinventant, et ce film aux accents humains et dramatiques n’est que l’entame d’un cheminement cinématographique différent qui va donner lieu à de multiples productions de qualité, plus variées, telles que La Liste de Schindler ou Il faut sauver le soldat Ryan.

La Couleur pourpre, injustement mésestimé, possède toute la matière d’un chef-d’œuvre dont la maîtrise est incontestable. Dès les premiers instants du film, la mise en scène inonde de sa beauté ces paysages de champ de coton à perte de vue, magnifie cette relation paraissant indestructible entre ces sœurs dont la grande complicité saute aux yeux, dans un environnement dur, peu propice aux épanouissements. La beauté relative de ces scènes montrant ce lien fort, contraste cependant avec les complications de la vie quotidienne, dans un univers dominé par une forme d’esclavagisme, de soumission, et par une inéluctable séparation orchestrée par un père peu aimant mettant la toute jeune Celie dans les mains brutales de Monsieur Johnson (Danny Glover). Dès lors, le film rentre dans une autre dimension, plus dramatique et poignante. Ce début réussi se compose tout de même de certains codes chers à Spielberg, celui de l’enfance, de ce monde enfantin qu’il aime tant, même si celui décrit dans ce film diverge et présente des connotations plus tragiques. Néanmoins, la proximité de ces sœurs, faite d’une débordante affection cachant la misère de leur condition, expose encore ce sentiment de magie si abondant dans les films d’avant. Ce côté magique s’estompe, laissant place au romanesque, dans ce qui est une fresque humaine aussi attachante que terrifiante. La Couleur pourpre évoque beaucoup de choses, pas seulement des destinées différentes, mais également la condition des femmes, soumises aux hommes ou subissant les difficultés d’une Amérique gangrenée par la haine raciale. Spielberg nous plonge complètement dans cette histoire, dans une communauté faite de personnes de couleur vivant autour de ces champs de coton, un milieu ressemblant à un microcosme différent où les joies se mêlent à la douleur indicible de Celie. Celle-ci, sous l’emprise de la violence, s’assujettit. Toute la force de Spielberg réside ici dans la mise en lumière de ce rapport dominant/dominée où nous sentons un personnage féminin enfermé, se raccrochant au moindre espoir de retrouver sa sœur. Le metteur en scène explique la domination de la virilité masculine, de cette violence mortifère, thème qui traverse fortement tout le film et crée indéniablement un grand sentiment d’affection et d’attachement. Durant 2 h 34, le scénario déroule son récit se tissant autour de cette douloureuse séparation, laissant place à une dramaturgie encore jamais vue auparavant. La relation remplie de haine et de vengeance, entre cet homme brutal et cette femme fragile, est au cœur du développement, et c’est la première fois qu’un contact aussi sauvage, violent apparaît dans la filmographie d’un cinéaste qui aime les rapports humains simples et non complexes.

La Couleur pourpre est un film déterminant dans sa carrière. En effet, il lui permet de toucher à un registre moins spectaculaire et plus dramatique, et le faiseur de magie devient un conteur formidable. Une galerie de personnages s’offre à nous, décrivant chacun une part de l’histoire des États-Unis, entre les rudesses du travail du coton, et Sofia (Oprah Winfrey), symbole du racisme ambiant et de l’asservissement. Le film trouve sa puissance dans la dénonciation des oppressions raciales et sexuelles, à une époque où les femmes ont une infime influence sociale. En parcourant plusieurs décennies, le film retrace ainsi l’évolution des conditions, des mentalités, collant à la réalité historique. Adaptation d’un roman d’Alice Walker, censuré pour ses passages sexuellement et verbalement explicites, ce long-métrage, sans toutefois verser dans le malsain, se révèle être d’une grande puissance psychologique, bénéficiant d’une tension permanente. L’ensemble de l’œuvre, malgré le contenu dramatique, comporte une note d’espérance, celle d’une communauté avide de liberté et de jours meilleurs, désireuse de s’élever socialement et de pouvoir s’affranchir du pouvoir des Blancs.

Sylvain Jaufry

Empire du Soleil : la mort de l’innocence

Longtemps Empire du Soleil a été un mal-aimé de la filmographie de Spielberg, la faute certainement à un personnage principal d’enfant mal-aimable, gâté et souvent insupportable, interprété magistralement par un Christian Bale pré-adolescent. Pendant une période qui s’est prolongée, jusqu’au début du XXIème siècle, Empire du Soleil était considéré comme une étape intermédiaire vers le cinéma adulte que Spielberg souhaitait maîtriser, une deuxième étape après celle initiée par La Couleur Pourpre, et qui allait conduire vers l’accomplissement de La Liste de Schindler. Or, avec le temps, Empire du Soleil apparaît de plus en plus comme le centre névralgique de l’oeuvre de Spielberg, le film où l’enfant effectue sa transition vers sa vie d’adulte, via les différents moments d’une lutte pour la survie, le film de la mort de l’enfance, du deuil de l’innocence.

Pourtant, à l’origine, Empire du Soleil n’était pas destiné à Spielberg mais à David Lean, avec qui Spielberg était devenu ami, en participant à la restauration et la ressortie de Lawrence d’Arabie. David Lean, en raison de son grand âge et d’un autre projet, l’adaptation de Nostromo de Joseph Conrad, qui ne vit jamais le jour, dut abandonner Empire du Soleil. En le reprenant, Spielberg y vit l’occasion de rendre hommage à son maître en s’inspirant de son style opératique et à grand spectacle, et de faire progresser son oeuvre. En adaptant le roman éponyme et autobiographique de James G. Ballard (où l’auteur y révélait les sources d’inspiration de ses romans d’anticipation, soit l’occupation japonaise de la ville de Shanghai), Spielberg poursuivait sa thématique très personnelle des enfants perdus qui allait proliférer ensuite avec A.I., intelligence artificielle et Arrête-moi si tu peux.

Dans Empire du Soleil, Jamie, l’enfant gâté-pourri, va apprendre à survivre tant bien que mal. Tout commence par cette séparation déchirante d’avec sa mère, avec en toile de fond, l’une des plus belles scènes de foule tournées par Spielberg, avec celles de La Guerre des mondes. Dans un plan bouleversant, il suffit que Jamie se penche pour ramasser son avion miniature, symbole de son enfance persistante, pour qu’il perde la main de sa mère, et se retrouve irrémédiablement seul. Dans un récit à la Dickens, il va trouver un père de substitution, Basie (le troublant et ambigu John Malkovich), qui lui apprendra les règles de la survie, en passant par un peu de malhonnêteté et de délinquance. Quelques temps plus tard, il trouvera aussi une mère de substitution, Mme Victor (Miranda Richardson) qu’il verra presque faire l’amour avec son mari, dans un remake de la scène originelle oedipienne.

Christian Bale, exceptionnel dans son premier rôle, ne sourira quasiment jamais de tout le film, exactement comme Jean-Pierre Léaud dans Les Quatre Cent Coups de Truffaut, donnant consistance à son personnage de sale gosse pourri, qu’on prend pourtant en pitié, tant les événements de la Seconde Guerre Mondiale se liguent contre lui. La miséricorde qu’on lui accorde est d’autant plus forte que Jamie n’essaie jamais d’être émouvant, déployant une suractivité agaçante (à l’image sans doute de Spielberg enfant) en voulant s’occuper de tout le monde. Jamie croit avoir des dons surnaturels et pense pouvoir sauver tout mourant. Il échouera pourtant à deux reprises à le faire, envers une patiente du Docteur Rawlins et un jeune soldat japonais avec qui il a sympathisé et qu’il n’arrivera pas à faire revenir à la vie, suite à une balle tirée à bout portant, par un des acolytes de Basie. Spielberg montre sans fards l’immaturité de Jamie lorsqu’il croit voir en l’explosion de la bombe atomique d’Hiroshima l’âme de Mme Victor monter au ciel. Cette prise de distance est peut-être due au statut récent de père qu’a acquis Spielberg (il est devenu le père de Max quelques années auparavant). Avec la lumière blanche de la bombe d’Hiroshima, ce n’est pas seulement la mort de l’innocence de Jim mais celle d’un monde tout entier qui s’effondre, Spielberg réussissant à mettre en parallèle sans difficulté la vision de l’enfant et celle d’un monde en totale déliquescence. Contrairement à ce qui se passe dans E.T., Spielberg ne s’identifie plus complètement à l’enfant. Depuis lors, les enfants perdus de sa filmographie seront toujours vus d’un oeil critique, même s’ils s’avèrent être les points de repère autobiographiques de son oeuvre.

Dans Empire du Soleil, les plans d’ensemble sont souvent somptueux, témoignant du sens du paysage et du cadre de Spielberg, avec ce placement très sûr de la ligne d’horizon, chèrement appris chez John Ford. En témoignent cette séquence au début lors d’une réception, où Jamie découvre une armée de Japonais au-delà d’une colline, ou encore cette autre scène hallucinante de l’entrepôt à ciel ouvert des richesses laissées par les Anglais qui ont fui Shanghai, sorte de déversoir de toutes les souvenirs d’une époque défunte. A la fin du film, Jamie retrouvera ses parents mais Spielberg a l’habileté de ne pas filmer la scène comme une happy end. Cheveux courts, regard vide, Jamie a l’air d’avoir pris dix ans de plus et ne reconnaît même pas ses parents. Lorsqu’il finit par serrer sa mère dans ses bras, il réagit de manière mécanique et presque sans affects, de manière bien plus désincarnée que David dans A.I. A la fin, flottera sur le fleuve la valise de Jamie, celle qui l’a accompagné pendant tout son long périple vers la survie, et qui contient tous ses souvenirs d’enfance. C’est en cela que Empire du Soleil est l’un des plus beaux films de Spielberg, il nous montre comment l’enfance meurt, de quelle manière elle disparaît sans laisser de traces.

David Speranski

Jurassic Park : la vie trouve toujours un chemin

Comment ne pas penser à Spielberg, aux années 90 et à un blockbuster sans avoir en tête la mythique scène de l’apparition du T-Rex sous la pluie ?

Nous sommes en 1993, Steven Spielberg compte déjà plus de 15 films à son actif, et sort tout juste d’un tournage plutôt fastidieux avec Hook ou la revanche du capitaine Crochet. Il se lance alors dans la production de ce qui deviendra l’un de ses films phares : Jurassic Park. Le défi est pourtant de taille : comment rendre vivant des êtres ayant vécu il y a plus de 65 millions d’années sans rendre le tout ridicule ? Il sera pour cela épaulé par Phil Tippett, pour les modèles réduits de dinosaures, Stan Winston, pour les animatroniques géantes, ainsi que Dennis Muren travaillant pour Industrial Light & Magic (ILM) pour la représentation en images de synthèse. C’est d’ailleurs en voyant les premiers résultats de cette démonstration par ordinateur que Spielberg sera bluffé et voudra donc utiliser cette méthode pour marquer le spectateur. Avant ce film, les dinosaures n’avaient jamais été représentés de manière aussi réaliste à l’écran. Le travail effectué par ILM, la société de George Lucas, a permis de créer des animaux préhistoriques qui semblaient vivants. Les mouvements, les textures et les détails des dinosaures étaient si réalistes qu’ils semblaient vraiment présents à l’écran. Le réalisme de ces dinosaures a permis au public de s’immerger dans le monde de Jurassic Park et de vivre l’expérience avec les personnages.

Ce film d’aventure et de science-fiction est un exemple brillant de la façon dont le cinéma peut transporter les spectateurs dans un autre monde. Le scénario est basé sur le livre de Michael Crichton, ayant aussi coécrit le scénario du film avec David Koepp. L’histoire se déroule sur Isla Nublar, une île non loin du Costa Rica, où un milliardaire excentrique, interprété par Richard Attenborough, a créé un parc à thème rempli de dinosaures clonés. Lorsque les choses tournent mal et que les dinosaures s’échappent de leurs enclos, les personnages doivent faire face à des dangers mortels tout en essayant de survivre.

Jurassic Park est un regroupement des thèmes de prédilection de Spielberg : l’enfance, la famille, l’Homme face à la Nature, la critique du capitalisme, les dérives de la technologie… L’histoire est racontée de manière cohérente et logique, et le suspense est maintenu tout au long du film. L’action, le montage et la mise en scène offrent des moments de tension élevée pour les spectateurs. Et c’est d’autant plus incroyable quand on sait que les dinosaures n’ont qu’environ 15 minutes de temps d’apparition à l’écran. En limitant leurs apparitions, Spielberg arrive à nous offrir des scènes devenues cultes : le verre d’eau qui tremble annonçant l’arrivée du T-Rex, les ombres des vélociraptors projetées sur les murs…

La musique de John Williams est un autre point fort de Jurassic Park. La partition orchestrale de Williams est devenue emblématique et est instantanément reconnaissable. La musique accompagne parfaitement les scènes, créant ainsi une expérience cinématographique émotionnelle.

Enfin, Jurassic Park a su marquer son temps et continuer à séduire de nouvelles générations de spectateurs. Depuis sa sortie en 1993, il a été réédité en 3D et a inspiré plusieurs suites et spin-offs, ainsi que des attractions dans les parcs à thème. Il est devenu un classique du cinéma de science-fiction, un film qui a émerveillé et effrayé des millions de personnes à travers le monde.

Jurassic Park reste l’un des chefs-d’œuvre de la carrière de Spielberg. Il a captivé des millions de spectateurs à travers le monde grâce à ses effets spéciaux novateurs, son intrigue passionnante et son casting de talentueux acteurs. Tout ceci en fait un de mes films préférés du réalisateur. Divertissant, le résultat est un film d’action palpitant qui suscite la réflexion et reste gravé dans l’esprit des spectateurs.

Quentin Eluau

La Liste de Schindler : le petit Chaperon rouge

Après La Couleur pourpre et Empire du Soleil, snobés par l’Académie des Oscars, La Liste de Schindler représente l’aboutissement de cette veine « adulte » du cinéma de Spielberg, avec un total de sept Oscars à la clé. Aujourd’hui, La Liste de Schindler est le film le plus admiré et respecté de l’oeuvre de Steven Spielberg (film classé numéro 8 dans une autre liste, celle des 100 meilleurs films américains, décrétée par l’American Film Institute), à défaut d’être sans doute le plus aimé. Pourtant rien n’allait de soi pour cette adaptation du livre de Thomas Keneally. Depuis l’achat des droits fin 1983, Spielberg a plusieurs fois reculé devant l’obstacle, craignant de manquer de maturité, essayant plusieurs fois de refiler ce projet de film à Sidney Pollack, Martin Scorsese, Roman Polanski ou encore Billy Wilder, Finalement neuf ans plus tard, Spielberg a compris que son destin le menait inéluctablement à la réalisation de ce film. Personne d’autre n’aurait pu le tourner mieux que lui.

Néanmoins, pour y parvenir, il a fallu qu’il change radicalement de style. Au revoir les beaux mouvements de caméra, amples et lyriques de Empire du Soleil, finies les teintes chatoyantes de La Couleur Pourpre. Place désormais au noir et blanc sec et documentaire, à la caméra à l’épaule dans le plus pur style des reportages d’actualité, au montage abrupt, rapide et dénué du moindre pathos. Ce changement de style est certainement le coup de génie du film. Spielberg le doit à sa rencontre avec Janusz Kaminski, son nouveau directeur de la photographie, avec qui il entamera une collaboration de longue durée qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Contrairement à Allan Daviau, le précédent directeur de la photographie de Spielberg, responsable des superbes images de E.T., La Couleur Pourpre et Empire du Soleil, Kaminski choisit un traitement beaucoup plus dur de l’image, réaliste et dépourvu de joliesses. Le choix déterminant du noir et blanc plonge d’emblée dans le cauchemar de la Seconde Guerre Mondiale, Kaminski parvenant à atteindre le sublime sans chercher à faire de belles images. Les prises de vues et le montage haché nous font participer à une atmosphère intense, oppressante et étouffante qui est pour beaucoup dans la réussite du film.

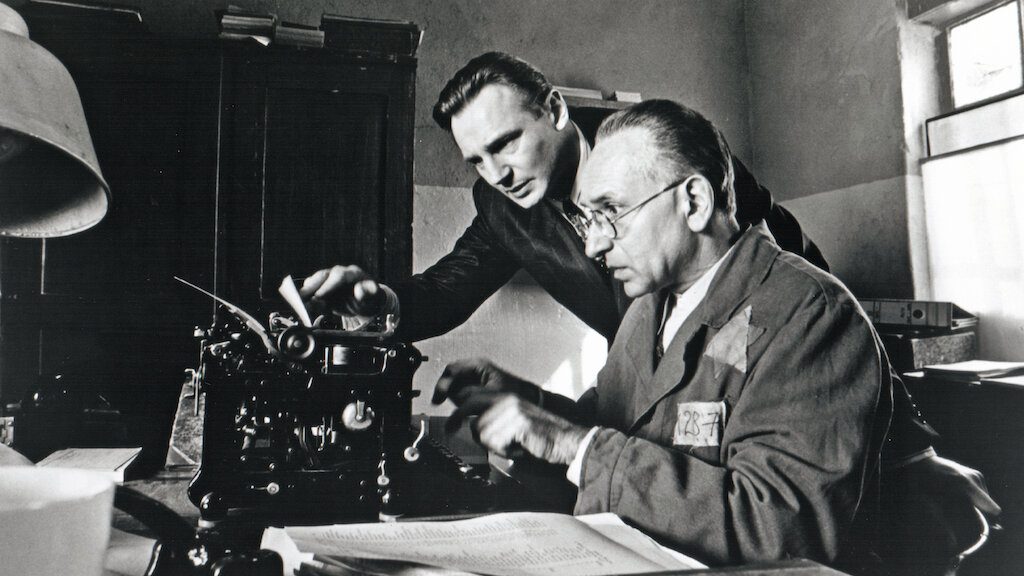

Ce terrible noir et blanc, synonyme de désespoir, est juste troublé par la présence d’une petite fille au manteau rouge, symbole de la prise de conscience de Schindler, au moment de la rafle dans le ghetto de Cracovie. Cette petite fille, seul Schindler semble la voir, métaphore de son chemin de Damas. Cette couleur rouge est exactement la même que celle de la voiture de Duel : doit-on voir dans ce choix de couleur, symbole prégnant de l’individualité contre la machine, qu’elle soit mécanique ou nazie, un simple hasard? Entre Spielberg et Schindler, l’identification est totale, cf. le même nombre de lettres dans leur nom. Oskar Schindler (immense Liam Neeson dans tous les sens du terme), homme d’affaires nazi, est traversé d’un seul coup par une illumination morale, alors qu’il exploitait les Juifs dans ses usines d’armement et de matériel de cuisine, tout comme Spielberg a décidé de tourner ce film, alors qu’il récoltait des sommes incroyables d’argent avec ses premiers blockbusters. La force du film tient à ce qu’il ne cherche absolument pas à expliquer le comportement de Schindler, celui-ci restant jusqu’au bout une énigme. La bonté est un mystère. Pendant que les exécutions sommaires de Juifs se multiplient autour de lui, Schindler navigue à vue entre deux personnes représentatives des deux pôles de sa personnalité, le Bien et le Mal : Isaak Stern, le petit comptable juif, magistralement interprété par Ben Kingsley, et Amon Goeth, l’officier nazi, cruel et sardonique (impressionnant Ralph Fiennes, découvert spécialement par Spielberg pour l’occasion). Il eût été facile pour Spielberg de forcer le trait et de faire d’Amon Goeth un véritable monstre, ce que, pour certains, il est déjà. Pourtant, même lui, qui s’amuse à tirer à bout portant sur les prisonniers de son camp, possède ici sa part d’humanité, son amour sans espoir pour sa servante juive, Helen. Une attirance irrationnelle, imprévisible, paradoxalement émouvante.

Le film fonctionne de manière cumulative : les morts s’amoncellent ; Schindler ne cesse de tromper sa femme, en entretenant diverses liaisons ; certains Juifs sont sauvés de la barbarie de manière occasionnelle par Stern ou Schindler. Le décompte entre morts et vivants demeure ainsi fondamentalement inégal et pourtant c’est ce que va retenir Spielberg, preuve de son incurable optimisme : les personnes sauvées et non la tragédie de l’Holocauste. « Celui qui sauve une vie sauve l’humanité tout entière« , cette phrase du Talmud deviendra le message de La Liste de Schindler : retenir dans ce monde chaotique les actes de bonté et non la propagation du Mal. Les formidables scènes où Schindler, cigarette au bec, dicte les noms de sa liste à Isaak Stern, sont déjà entrées dans la légende du cinéma mondial, se concluant par ces mots définitifs de Stern : « cette liste, c’est la vie« .

Pourtant, La Liste de Schindler n’est pas, en dépit de ses nombreuses réussites (en particulier une reconstitution poignante de la rafle dans le ghetto de Cracovie, moment d’anthologie du film pendant quinze minutes), complètement exempt de défauts. Deux ou trois séquences paraissent un peu en-dehors du film et ont parfois créé la polémique. La séquence où des femmes de la liste de Schindler sont victimes d’un mauvais aiguillage de train et se retrouvent par accident à Auschwitz, a déclenché le courroux de certains cinéphiles et cinéastes dont Claude Lanzmann, l’auteur de Shoah, au sujet de l’impossibilité de la représentation des chambres à gaz. Spielberg joue ici d’un suspense hitchcockien qui peut sembler de fort mauvais goût, si ce suspense n’était conforme à une vérité historique accréditée par les survivantes de la liste de Schindler. Le tort de Spielberg consiste à avoir voulu se montrer trop fidèle aux faits et témoignages des Juifs de Schindler et de n’avoir pas pris conscience du mauvais goût inhérent à la situation et des accusations qui pouvaient être occasionnées par celle-ci. Une autre séquence où Schindler se lamente de n’avoir pas sauvé plus de vies paraît assez puérile et manque à l’évidence de sobriété, alors que tout le film se caractérise auparavant par sa pudeur et son absence d’exhibitionnisme mélodramatique. Enfin, la toute fin du film, passant à la couleur et à une longue et interminable procession de membres de la liste de Schindler accompagnés des acteurs qui les ont interprétés, posant chacun une pierre sur la tombe d’Oskar Schindler, joue un peu à l’encontre des trois heures qui l’ont précédée et nous sort du film, à proprement parler, en virant à l’hagiographie. Néanmoins, tous comptes faits, ces quelques moments mis bout à bout ne pèsent pas grand-chose par rapport aux trois heures extraordinaires de La Liste de Schindler, un immense morceau de cinéma et d’Histoire reconstituée.

David Speranski

A.I. intelligence artificielle : Pinocchio 2000

Pinocchio 2000, ou bien, les intermittences du goût. Apprenez que lorsque je le vis pour la première fois, je détestai ce gros pudding sentimental, orné des flonflons émotionnants de John Williams. Que les amateurs de Spielberg ne me fassent pas tout de suite sortir de leur bureau, apprenez aussi que peu de temps après, votre humble serviteur changea d’opinion. Lui restait en tête un souvenir pas loin d’être bouleversant — la fin est un truc de dingue, du jamais vu, allait-il jusqu’à s’entendre s’exclamer in petto, voyant simultanément son index se lever en direction du plafond. Il faut avouer que la représentation de l’exaucement d’une prière, c’est toujours beau, n’importe quel quidam espérant vous le confirmera. Je dirais même plus, plus l’espérance dure longtemps, plus c’est beau. Mais bon, on n’est quand même pas chez Dreyer, les flonflons sont toujours là, et les aliens en pixels moches aussi, comme j’ai pu le constater à cette nouvelle vision. Pour ne rien arranger, à certains moments j’entendis, dans le voisinage de la personne chère à mon cœur — elle ne l’avait jamais vu, je me faisais une joie de lui faire découvrir ce film on ne peut plus adapté à l’esprit de Noël —, de brefs mais incontestables ricanements. Oui, vous avez bien lu — à tel point que je n’osai presque pas verser ma petite larme, quand la mère indigne abandonne son enfant artificiel, puis quand apparaît la Fée bleue. Entre ces deux épisodes, il faut se farcir un clip de Ministry. Mais laissons ces bêtises, et concluons sérieusement. C’est quand même pas mal comme film, Haley Joel Osment aux ossements métalliques est parfait — mémorable scène dite des épinards —, et j’aime bien le fait que le sous-texte sexuel bien connu du conte de Collodi soit malicieusement incarné par Jude Law, AKA Gigolo Joe et sa bite probablement en bois.

Poulet Pou

Quand on regarde aujourd’hui A.I. Intelligence Artificielle, sorti en 2001, on peut s’étonner de voir à quel point le film devançait son époque et annonçait la nôtre. Le film commence ainsi : « C’était après la fonte des calottes glaciaires dues aux gaz à effet de serre. Les océans avaient recouvert tant de villes, le long des côtes du monde. Amsterdam, Venise, New York, disparues à jamais…Des millions de personnes déplacées. Un bouleversement climatique. » Cela évoque bien la catastrophe climatique qui nous semble nous guetter. De plus, lorsque Elon Musk et des centaines de personnalités ont signé mercredi 29 mars 2023 une tribune pour suspendre pendant six mois la recherche sur les intelligences artificielles, il est difficile de ne pas songer à ce film intitulé Intelligence Artificielle et au projet initié dans le scénario de créer pour la première fois des robots doués de sentiments.

Flash-back : Stanley Kubrick meurt en 1999 en pleine post-production d’Eyes Wide Shut. Il laisse un projet dans ses cartons, inspiré d’une nouvelle de Brian Aldiss. Il en avait parlé souvent à Steven Spielberg, le jugeant plus apte à mettre en scène cette histoire que lui-même. Spielberg récupère donc le projet et en fait un cauchemar froid et clinique, une vision futuriste glaçante où un robot doué de sentiments réclame de l’amour de la part de sa « mère », sans espoir de retour. On peut s’interroger sans fin sur la paternité du projet A.I. mais il ne fait nul doute que Spielberg s’est complètement réapproprié le sujet et qu’il est désormais difficile de démêler dans le film ce qui lui appartient en propre et ce qui revient à Kubrick.

Les cinquante premières minutes de A.I. sont tout bonnement exceptionnelles, décrivant l’éducation de David, l’enfant-Méca, – parfaitement incarné par Haley Joel Osment qui signe là sa plus grande interprétation après Sixième sens de Shyamalan,- son amour éperdu pour sa mère, sa rivalité avec Martin, l’enfant légitime réveillé de son coma, et son abandon final au milieu d’une forêt. Cette première partie s’avère très âpre et froide, assez kubrickienne, avec ce mot d’adieu sybillin de Monica Swinton, la « mère » de David, « Pardon de ne pas t’avoir expliqué le monde« , rappelant à tous les parents leur rôle protecteur à l’égard de leurs enfants et leurs défaillances fréquentes à ce sujet. Aucun parent ne prépare suffisamment ses enfants à la cruauté de ce monde, c’est ce que rappelle opportunément Monica.

Il ne faut pas oublier que A.I. arbore les atours d’un conte futuriste. Dans la deuxième partie, on ne sait plus trop si Spielberg s’adresse aux enfants avec des fétiches (Teddy le nounours qui parle, le Docteur Je-sais-tout en incarnation de synthèse tout droit sortie d’un film d’animation) ou aux adultes (Gigolo Joe, le robot d’amour, la tristesse qui se dégage de l’ensemble). Dans cette partie, une grande séquence s’impose : celle de la Foire à la chair, inspirée des jeux du cirque, où les Mécas servent de chair à canon pour divertir les humains. Cette séquence revendiquée par Spielberg rappelle étrangement les camps où les nazis disposaient de la vie et de la mort des Juifs, dans une optique de complète déshumanisation. En plein coeur d’un film qu’on aurait pu croire un retour aux films fantastiques et de science-fiction du début de sa carrière, Spielberg montre que l’heure n’est plus vraiment aux rêves et à l’illusion. La réalité est déjà là, guère enthousiasmante, l’Histoire nous rattrape, y compris dans nos plus belles fictions.

Dans la troisième partie, arrivé à New York avec Gigolo Joe et Teddy, David retrouve son véritable père, le Professeur Hobby qui l’a créé en prenant pour modèle son fils défunt. Mais il s’aperçoit qu’il a été créé à des milliers d’exemplaires, en découvrant une multitude de doubles. Il n’est donc pas le seul David sur Terre, ce qui a pour effet de le plonger dans une profonde dépression et de le conduire jusqu’au suicide. Il en réchappe et part avec Teddy explorer l’océan, ayant entraperçu lors de sa tentative de suicide la silhouette de la Fée Bleue qui est censée pouvoir le transformer en petit garçon, cf. l’histoire de Pinocchio. Il la découvre au fond de l’océan et reste médusé et figé dans son vaisseau sous-marin pendant deux mille ans…Les détracteurs de Spielberg l’ont souvent accusé d’avoir ajouté la suite de l’histoire, plus sentimentale, à partir de la découverte de la Fée bleue, alors qu’il a juré ses grands dieux que Kubrick avait spécialement conçu la fin du film et qu’il a respecté scrupuleusement sa vision.

Dans la dernière partie, David et Teddy sont sauvés par des Mécas du futur qui les ont retrouvés au fond de l’océan. L’un des Mécas (voix de Ben Kingsley) explique à David que les hommes ont définitivement disparu et qu’il ne lui est donc plus possible de revoir sa mère Monica, à moins qu’il ait gardé un échantillon physique de son corps. Teddy a miraculeusement gardé une mèche de cheveux de Monica, ce qui permet de la ressusciter, mais comme chanterait Bowie, « just for one day ». David vit avec exaltation cette journée unique avec sa mère et lorsqu’elle s’endort pour toujours, décide de la rejoindre au pays des rêves, c’est-à-dire de mourir avec elle. Cette fin sublime, assez oedipienne, montre pour la première fois que le voeu ultime de l’enfant perdu de Spielberg consiste à dormir dans le même lit que sa mère, tout au moins à la rejoindre définitivement. A.I. est donc un conte étrange, parfois visant les enfants, souvent davantage destiné aux adultes, où Spielberg franchit un palier incontestable, en s’instituant héritier naturel de Kubrick dans l’un de ses plus beaux films et en atteignant une profondeur insoupçonnée dans son dénouement, une conclusion inouïe, traitée sans la moindre provocation, avec une extrême douceur et une poésie indicible.

David Speranski

Minority Report : futur ou déjà présent?

Réalisé juste après A.I. et quelques années à peine avant La guerre des mondes, Minority Report est ainsi la 2ème incursion de Spielberg dans la SF sur une période très brève, 25 ans après Rencontres du 3ème type. Adaptant une nouvelle d’anticipation de Philip K. Dick, le réalisateur restitue avec un soin particulier l’univers de la nouvelle, ce qui explique en partie la postérité du film, dont les technologies imaginées et surtout les thématiques discutées (certes déjà présentes dans la nouvelle) restent d’une actualité presque effrayante.

Ce sont aussi la qualité et la cohérence de l’adaptation qui permettent cela, offrant une collaboration avec Tom Cruise dont la qualité (y compris de ton) continuera sur La guerre des mondes. Si le film est aussi (et, en fonction de ce qu’on cherche, surtout) un blockbuster de divertissement très (très) efficace, c’est avant tout la construction de son monde de 2054 et ses études sociopolitiques et psychologiques qui permettent au film de résonner dans le temps, que ce soit sur la boucle ultra-sécuritaire des PréCogs finissant par se mordre la queue, l’illusion de son fondateur d’une maitrise du monde qu’il n’aura jamais, ou la discussion plus philosophique de l’opposition entre déterminisme et libre arbitre. C’est la fluidité avec laquelle le film enchevêtre cela dans un film à suspense à gros budget qui enthousiasme, d’autant que la maestria technique développée par Spielberg et son équipe atteint sans doute ici un paroxysme. Au-delà du travail particulièrement marquant de Janusz Kaminski sur la photo tout en bleach bypass et en grain argentique exacerbé, un choix assez fou quand on y réfléchit pour un film hollywoodien pareil.

Mais c’est justement la brutalité de cet étau sécuritaire, tour à tour abstrait et ultra-administré, que le film met en scène : ce sentiment de maîtrise basé sur un mensonge, le péché originel transformant le système en colosse aux pieds d’argile à trop supposer que tout le monde est coupable et que ce n’est qu’une question de temps avant que la démonstration soit faite. Tout le monde ? Non, bien sûr : pas les architectes du système, forcément au-dessus de la plèbe, des gens qui ne sont rien et peuvent donc disparaître discrètement pour mieux permettre au système de profiter à ceux qui le mettent en place, et au-dessus de ceux qui maintiennent ce système, petites mains sacrifiables à l’envi une fois leur rôle effectué ou qu’ils commencent à dépasser le minuscule cadre qui leur est imparti. En cela, la course de Thomas Anderson est autant une course vers l’enquête de ce qu’il se passe qu’une quête vers l’émancipation et la quiétude.

C’est cette construction narrative qui propulse le récit et scotche le spectateur, avec une science du spectacle et du montage faisant du film une des plus grandes réussites du genre, et un des tout meilleurs films de son réalisateur.

Remy Pignatiello

Arrête-moi si tu peux : à la recherche de l’enfance perdue

Vingt-deuxième long métrage de Steven Spielberg, Arrête-moi si tu peux est une des œuvres les plus populaires du cinéaste. Réputé pour son casting trois étoiles et son incroyable scénario inspiré d’une histoire vraie mêlant action et humour, le film a rapporté plus de 352 millions de dollars au box-office mondial. Mais derrière le blockbuster hollywoodien sans âme, se cache une œuvre plus intimiste qu’il n’y paraît, une véritable plongée dans la psyché du réalisateur.

En partie basé sur l’autobiographie de Frank Abagnale Jr parue en 1980, le film retrace le parcours atypique de cet adolescent, incarné par Leonardo DiCaprio, devenu l’un des plus grands escrocs américains en se faisant passer tour à tour pour un pilote de ligne, un médecin et un avocat. En parallèle, le long métrage suit l’enquête de l’agent du FBI chargé de l’arrêter, Carl Hanratty joué par Tom Hanks.

Le générique d’Arrête-moi si tu peux – référence de la pop culture maintes fois parodiée (dans la série Les Simpsons par exemple) – introduit le jeu du chat et de la souris qui va opérer entre les deux hommes. Une relation qui n’a jamais existé dans la réalité et qui a été créée de toutes pièces par Spielberg pour traiter le sujet qui l’intéresse réellement derrière cette histoire de chasse à l’homme : la quête d’une figure paternelle.

On retrouve dans le film deux visions de la paternité qui s’opposent : d’un côté le fantasque Frank Senior (Christopher Walken), aimant mais défaillant, et de l’autre le terre-à-terre Carl, distant mais rassurant. Le film se clôt d’ailleurs sur la mort du premier et le ralliement au second. Une fois que Frank réalise qu’il a trouvé la stabilité qu’il cherchait en la personne de Carl, il décide de stopper sa fuite en avant pour exercer ses talents à ses côtés.

Au-delà du portrait d’un voleur plein d’assurance à la Arsène Lupin, Spielberg nous donne à voir celui d’un adolescent apeuré qui ne parvient pas à faire le deuil de la douce période de l’enfance. A partir d’un matériau universel, le réalisateur parvient à nous livrer un de ses récits les plus personnels regroupant toutes les thématiques qui lui sont chères : l’enfance, la famille, l’Histoire.

Bien avant The Fabelmans, Spielberg était déjà en train de nous parler de lui. Tout comme Frank, le jeune Steven a grandi dans les années 60, a été profondément marqué par le divorce de ses parents et a usé de subterfuges pour arriver à ses fins – il se serait notamment fait passer, à l’âge de 16 ans, pour un cadre afin de pénétrer dans les studios d’Universal. On retrouve dans Arrête-moi si tu peux ce qui fait l’essence du cinéma de Spielberg : un récit de l’intime – le cocon familial – au cœur d’un grand spectacle.

Emmanuelle Etienne

Le Terminal : (pas) seul au monde

Dans la série mirifique de réalisations de Spielberg du début du XXIème siècle, (peut-être sa plus grande période). six grands films enchaînés comme à la parade, Le Terminal, coincé entre Arrête-moi si tu peux et La Guerre des mondes, fait un peu office d’enfant délaissé, recevant un accueil mitigé de la part du public comme des critiques. Pourtant cette rare incursion dans la comédie, le seul précédent étant 1941, est loin d’être négligeable, ne déparant pas dans cette incroyable suite de films allant de A.I. à Munich et faisant de Spielberg probablement le plus grand cinéaste américain des années 2000. Le Terminal possède beaucoup de scènes comiques, voire burlesques, mais ne relève pas complètement de la pure comédie, car elle se teinte beaucoup de commentaire social et politique sur l’Amérique de George W. Bush qui était le président des Etats-Unis à l’époque.

En apparence, Le Terminal ressemble à une pause dans l’oeuvre de Spielberg, entre deux blockbusters avec Tom Cruise (Minority Report, La Guerre des Mondes) et un film extrêmement personnel, sorte d’autobiographie cachée (Arrête-moi si tu peux). Comme l’indique le slogan promotionnel du film, « la vie attend« . Ce film distille pourtant à chaque nouvelle vision un charme certain, ce qui contribuera sans doute à en faire un futur classique. L’histoire du film s’inspire d’un fait divers réel, survenu à un réfugié iranien, Mehran Karimi Nasseri, bloqué de 1988 à 2006 dans un terminal de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Bien que Spielberg ait acheté les droits de ce fait divers, il n’en sera jamais fait mention dans la promotion du film, le metteur en scène souhaitant exploiter la dimension métaphorique de l’histoire, plutôt que retranscrire son contexte politique de manière documentaire.