Lors de l’édition du Festival de Cannes 2023, entre Les Filles d’Olfa, Little Girl Blue et La Mère de tous les mensonges s’est tricotée la maïeutique d’une langue cinématographique commune. Ces trois films, au-delà d’avoir pour points communs d’être réalisés et scénarisés par des femmes, mettent au cœur de leur entreprise formelle une histoire à rejouer. Face à la caméra, des actrices incarnent les sœurs disparues dans Les Filles d’Olfa, tandis que Marion Cotillard réincarne la mère décédée de Mona Achache dans Little Girl Blue, puis dans le premier documentaire d’Asmae El Moudir, des marionnettes et une maquette servent à la reconstitution d’une histoire sanglante algérienne. Troublant la délimitation rigide qui sépare la fiction du documentaire, ce cinéma de la répétition recrée une situation, utilise le biais du rejouer pour penser/panser la question d’un traumatisme. Si Sauve qui peut est aussi scénarisé et réalisé par une femme – Alexe Poukine – ce long-métrage documentaire traite moins d’un traumatisme directement hérité d’une histoire personnelle, que celui des agents d’un bien commun, universel et intime : les soignants de notre système de santé. Pas moins alarmant que les récents Madame Hofmann et État Limite, le troisième long-métrage de la réalisatrice belge a le mérite d’adopter un angle pour le moins singulier.

Jamais surplombant mais toujours passionnant, le nouveau documentaire d’Alexe Poukine fait preuve d’une modestie généreuse qui instille le faux pour toucher le vrai.

Positionnés face à un bureau, un homme et une femme lisent une feuille posée devant eux. “Pas de chimio, pas de chirurgie et ils me proposent des soins palliatifs.” La femme complète, oriente : “Et tu es très en colère.” L’homme la reprend : “Non. D’abord, je suis abasourdi, après je suis en colère, puis c’est l’effondrement.” Cet homme, est-il vraiment malade ? Est-il sujet aux émotions suscitées ? Un artifice est en place, interne à la narration, au sein du milieu hospitalier où les soignants interrogent leur pratique lors d’ateliers de simulation en compagnie de comédiens. À plusieurs reprises, un intervenant extérieur brise la mise en situation, rappelant le jeu aux soignants, rappelant le documentaire aux spectateurs. “Ok ! Sortez du rôle. Voilà. Marchez. C’était difficile, émotionnellement c’est puissant.” Ainsi, en faisant jouer à des comédiens le rôle des patients, les professionnels exécutent des gestes, toujours ceux de la parole et de la posture, tels des sportifs s’entraînant avant l’acte de vérité. Ainsi, en face-à-face, en champ-contrechamp, on assiste aux tâtonnements d’étudiants, aux interrogations concernant la distance à maintenir avec la patientèle, au déploiement d’une empathie, au rôle fondamental d’une écoute attentive faisant du film un écrin salutaire aux questions essentielles d’une profession. Quoi demander à un patient ? Quelle posture adopter ? Comment annoncer le pire ? “C’est le mot “amputation” que je n’arrivais pas à dire.” Ainsi, rejouer permet de faire face à des situations inédites, à préparer celles qui se présenteront à l’avenir.

Rejouer permet aussi de faire ressortir la vérité dans toute sa complexité, à désarticuler une parole, à représenter les coulisses d’une profession qui charrie autant des affects professionnels que personnels. Régulièrement, à rejouer on se prend au jeu. Dans l’intensité des séquences que la caméra attentive restitue dans leurs durées, comme les professionnels, comme les comédiens, en tant que spectateur, on en oublierait parfois le caractère factice du projet. Pour autant, personne n’est dupe, le soignant se sait soignant, le spectateur sait qu’il regarde un film, mais le vrai crève l’écran. Si le dispositif est complètement artificiel, à un moment donné dans l’alchimie fine du film, tout le monde se fait prendre au dépourvu : acteurs, soignants, spectateurs. Les trois, embarqués dans la même aventure de Sauve qui peut, nourrissent une dialectique omniprésente que cultive la caméra d’Alexe Poukine. Se démêlent les émotions contagieuses pour bâtir une éthique qui vaudrait autant pour le soignant que pour le spectateur : être plastique par rapport à ce qu’on a en face.

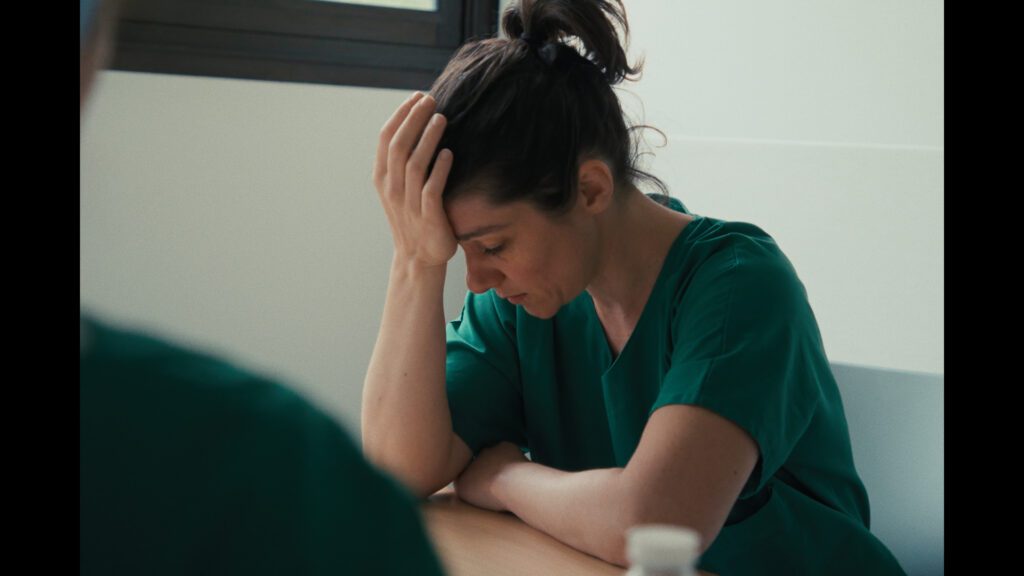

Au cœur de ce dispositif formel troublant qui éloigne et rapproche en même temps, Sauve qui peut dévie lentement, au-delà de l’hôpital, dans un théâtre des opprimés où les mises en situation reviennent sur les traumatismes des soignants. Sont dits les souvenirs ombragés qui jalonnent leurs pratiques, mais aussi au présent, leurs difficultés à soigner au sein d’un système malade, à bout de souffle. On tire sur l’ambulance, l’hôpital, les soignants et les malades. Le navire coule. Faut-il le quitter comme le suggère le titre ?

La reconstitution sert aussi à mesurer un échec : l’impossible communicabilité avec l’institution hospitalière polluée par un fonctionnement rentable, par une bureaucratisation qui fait obstacle entre les soignants et les patients. En auscultant les silences, la colère sourde, les conditions de travail sclérosées, le film parvient malgré tout à rendre palpable ce qui maintient encore l’hôpital en vie : la prééminence de la communauté sur l’individu et l’engagement de ses soignants. Ici, la seconde occurrence du titre : sauve qui peut. Sauve, celui qui peut. Celui qui peut encore. En dernière instance, dans un geste raffiné que donne à voir l’image, Sauve qui peut fait le pari du dialogue en accueillant la parole de celles et ceux qui l’accueillent quotidiennement. Preuve de l’importance de se connecter via l’échange verbal, une protagoniste déclare : “Et ça [annoncer la mort prochaine d’un patient], on ne peut pas y aller avec des mouchoirs, pas avec un verre d’eau, mais on peut y aller avec des mots.”

Si le film documentaire est souvent défini comme un film sans acteurs, sans comédiens, Sauve qui peut est un film malicieux qui continue de brouiller les pistes, faisant de toutes et de tous, des parties prenantes de cette communauté du soin. Jamais surplombant mais toujours passionnant, le nouveau documentaire d’Alexe Poukine fait preuve d’une modestie généreuse qui instille le faux pour toucher le vrai. Qui joue ? Qui ne joue pas ? Finalement, peu importe. Le réel s’immisce dans tous les interstices de cette œuvre.

RÉALISATRICE : Alexe Poukine NATIONALITÉ : belge GENRE : documentaire AVEC : DURÉE : 1h38 DISTRIBUTEUR : Singularis Films SORTIE LE 4 juin 2025