On pensait le cinéma indépendant américain à l’état de poussière depuis la crise économique de 2008. Deux mille vingt-quatre fut son année de gloire, de reconnaissance, peut-être de renaissance – les prochains mois nous le diront, ceux passés nous donnent à espérer. En rembobinant le film de ce triomphe, ce cinéma indépendant américain fut récompensé par la Palme d’Or remise à Sean Baker pour son Anora, prix remis par la présidente du jury, Greta Gerwig, figure éminente de ce même cinéma indépendant américain. Moins pimpantes que l’or ou le rose de Barbie, les propositions bricolées n’ont cessé de nous enchanter : The Sweet East, Gazer, Riddle of fire. Ajoutons l’arrivée du collectif Omnes qui nous a offert deux œuvres à l’originalité bienvenue, toutes les deux présentées à la Quinzaine des Cinéastes : Noël à Miller’s Point et Eephus, le dernier tour de piste. La même année, à quelques rues cannoises des sélections précitées, la Semaine de la Critique venait consacrer une nouvelle étoile du cinéma indépendant américain, Constance Tsang, et son Blue Sun Palace, un film qui porte autant l’influence de l’artisanat américain que l’empreinte de son sujet : un parfum d’exil qui rappelle le talent de Tsai Ming-liang, un des plus grands réalisateurs taïwanais, dont elle ne renie pas la filiation, ouvrant suffisamment la fenêtre du brio pour s’en distinguer.

Les visages, les gestes, les espaces feutrés racontent avec détails une mélancolie contemporaine qui donne à sentir, par un dispositif simple, la complexité des âmes humaines.

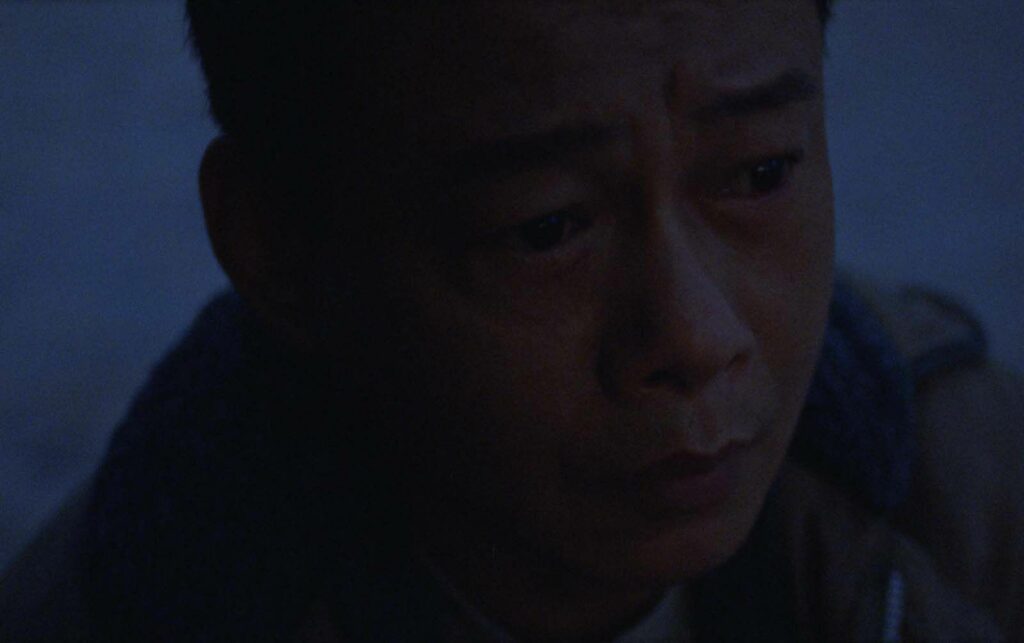

Dans un restaurant, Didi (Haipeng Xu) et Cheung (Lee Kang-sheng) dînent en silence. Ils touchent les cuisses de poulets, picorent avec délice les mets déposés sur la table, se dévorent des yeux. Puis les premiers mots de Blue Sun Palace sont lancés : “Dis quelque chose.” Discret, le film ne cessera de cultiver la force d’un mutisme. Pourtant, au début, les intentions sont apparentes, les désirs avoués. “Je veux manger avec toi tous les jours.” dit Didi à l’attention de Cheung. Leur nuit se prolonge dans un club de karaoké traditionnel où le rythme de leurs musiques préférées rapproche leurs corps. À la fin de la soirée, le bus leur échappe et Didi propose à Cheung qu’ils dorment ensemble là où elle vit. Ce lieu, c’est l’établissement dans lequel travaille Didi en tant que masseuse, avec trois collègues qui elles-mêmes y vivent. La discrétion est de mise, les règles de l’établissement interdisent à quiconque de ramener quelqu’un dormir. Une nuit sans ébats, puis les voilà réveillés dans les bras réciproques, baignés par les rayons du soleil qui inondent la pièce. Didi et Cheung se promettent réciproquement d’être l’un à l’autre.

Quand elle n’est pas en compagnie de Cheung, Didi est au travail comme à la maison. Par nécessité économique, l’espace devient doublement habité : les tâches ménagères servent autant à la propreté relative à l’accueil du salon de massage qu’à ressentir un bien-être dans son chez-soi, les vêtements personnels sèchent à côté des serviettes blanches utilisées par la clientèle. Bien que le travail ne soit pas vraiment agréable, les femmes font preuve d’une camaraderie positive. Lors d’un dîner qu’elles partagent, les larmes d’une collègue se mettent à couler lorsque les saveurs de la nourriture ressuscitent les souvenirs familiaux. “C’est un plat que ma maman faisait.” Ici, la nourriture est terre de rencontre, de désirs et d’appartenance en tant que fondement d’une identité culturelle. C’est également une terre d’avenir puisque dans ce groupe de quatre émigrées asiatiques, Didi est certaine de pouvoir compter sur une amie – cela ne peut tromper – qui s’appelle Amy (Wu Ke-Xi). Ensemble, elles économisent pour ouvrir un restaurant à Baltimore, où la petite fille de Didi vit avec sa tante. Un poster telle une carte postale le rappelle à plusieurs instants.

Blue Sun Palace parvient à créer un monde insulaire, un microcosme authentique pas plus grand que le périmètre de ce salon de massage où ces quatre émigrées asiatiques reçoivent une clientèle exclusivement masculine. En dessous de la pancarte « ouvert » placée sur la porte d’entrée de l’établissement, une autre pancarte stipule « Pas de services sexuels« , mais les masseuses reçoivent des pourboires plus importants si elles offrent ce qu’on appelle communément une « fin heureuse ». L’argent, ou plutôt le manque d’argent affecte chacun : les quatre travailleuses de l’établissement obligées de vivre sur leur lieu de travail, les différents clients qui les entourloupent, ainsi que Cheung dont on apprend que c’est un migrant taïwanais, un ancien entrepreneur criblé de dettes qui a fui son pays et laissé femme et enfant derrière lui. Là-bas, sa femme s’occupe de sa mère malade. Même s’il travaille comme manutentionnaire aux Etats-Unis, l’argent qu’il envoie ne suffit pas à s’occuper dignement de sa mère. Les hommes sont lâches, vils, violents, jamais éloignés de leur condition sociale, traités sans excuse, sans jugement.

Si le scénario minimaliste de Constance Tsang se déroule en deux périodes, séparées par un événement tragique survenu lors du Nouvel An lunaire – le générique d’ouverture n’apparaît qu’à partir de 32 minutes – le film déploie un environnement qui nécessite un tant soit peu d’attention. Les visages, les gestes, les espaces feutrés racontent avec détails une mélancolie contemporaine qui donne à sentir, par un dispositif simple, la complexité des âmes humaines. Constance Tsang ne s’embarrasse pas de faire cinéma, Blue Sun Palace est cinéma. Rien est asséné, leurs intentions restent troubles, tout se digère lentement dans une empathie qui s’exprimerait de la manière suivante : je ne te comprends pas, mais je te comprends autant que tu sembles te comprendre. Finalement, c’est peut-être ça comprendre.

Par un sens du cadre soigné, souvent entre deux rideaux, le film se déplie dans ces interstices grâce à une narration qui a l’intelligence de naviguer entre trois destins et au-delà. Sont principalement filmés des intérieurs, quelques extérieurs eux-mêmes filmés depuis l’intérieur. Une scène ne comporte qu’un seul plan, c’est si simple, tellement efficace. Et sa plus grande puissance est d’instaurer, comme son maître taïwanais Tsai Ming-liang à qui elle emprunte son acteur fétiche Lee Kang-sheng, une temporalité, une narration sans en avoir l’air, afin que ces temps morts soient des temps pleins, riches en émotions contradictoires et mystérieuses. Une narration des sentiments et des corps, reliés les uns les autres par des liens profonds et lointains. Enfin, une déambulation, une rue, une plage, un vague à l’âme et le sentiment de ressentir que l’on perd quelqu’un comme on peut perdre un pays.

RÉALISATEUR : Constance Tsang NATIONALITÉ : États-unienne GENRE : Drame AVEC : Wu Ke-Xi, Lee Kang-sheng, Haipeng Xu DURÉE : 1h57 DISTRIBUTEUR : Nour Films SORTIE LE 12 mars 2025