On avait peut-être sous-estimé Emmanuel Mouret, principalement considéré comme auteur de comédies légères et de marivaudages charmants. Lors de ses dix films réalisés en vingt ans, avec une belle régularité, il s’est ainsi illustré comme un possible héritier de Rohmer en s’essayant à la comédie sentimentale plus ou moins faussement légère (Changement d’adresse, Un Baiser s’il vous plaît, Fais-moi plaisir, L’Art d’aimer). Après quelques tentatives malheureuses qui n’ont guère convaincu (Une autre vie, un drame demeuré obscur, et Caprice, une comédie de trop), Emmanuel Mouret semble s’être débarrassé de son personnage récurrent et a donné une impulsion plus grave à son œuvre. Mademoiselle de Joncquières, adapté d’un récit de Jacques le fataliste de Diderot, a sonné le début d’une nouvelle période infiniment plus passionnante. Avec Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait, Mouret retourne au film choral sentimental dont L’Art d’aimer pourrait être le manifeste dans son œuvre. Néanmoins quelque chose a irrémédiablement changé dans son cinéma : le temps et la mélancolie y ont fait leur ouvrage. C’est le premier film où Mouret représente des générations différentes et où le temps met à l’épreuve de la durée et de la fidélité les histoires de couples qui demeurent son sujet de prédilection.

Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait devient une authentique réflexion sur la nature mimétique de l’amour et son objectif, qui n’a strictement rien à voir avec celui d’assouvir ses désirs, mais de vouloir le bonheur de l’autre, fût-ce au détriment du sien. C’est donc par cette grande noblesse mélodramatique que Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait atteint une réelle dimension tragique qui permet d’inscrire ce film comme à ce jour, le meilleur film d’Emmanuel Mouret.

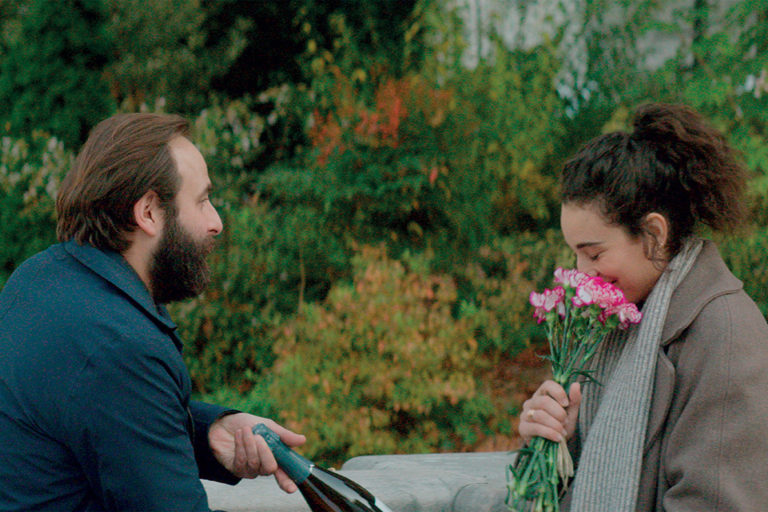

Daphné, enceinte de trois mois de son compagnon François, absent pour raison professionnelle, est en vacances à la campagne et accueille Maxime, le cousin de François qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu’ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient tour à tour des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d’amour présentes et passées…

Emmanuel Mouret a souvent été rapproché d’Eric Rohmer. A raison, souvent, car leur sont communs les marivaudages sentimentaux, l’extrême registre soutenu de la langue, le style cinématographique, adoptant une ligne claire, épurée. Or il suffit de voir quinze minutes pour s’apercevoir de ce qui les différencie : 1) Emmanuel Mouret n’est pas, contrairement à Rohmer, rétif à la technologie moderne. On peut apercevoir au détour d’un plan de ses films des téléphones portables voire des ordinateurs. 2) Chez Rohmer, il existait peu d’entorses à la narration classique, aucun flash-back ou flash-forward, si ce n’est par des récits rarement mis en images. Le temps cinématographique rohmérien reste le présent. Au contraire, Mouret, surtout dans Les Choses qu’on dit…, procède par récits enchassés, à la manière de Diderot : une personne en écoute une autre raconter ses souvenirs qui prennent place à l’écran, voire dans le style des poupées russes, des récits qui en contiennent d’autres, tout comme l’ultime confession de François contient les révélations de Louise. 3) Dans Les Choses qu’on dit…, Mouret met en scène une jeune femme française originaire du Maghreb, Camélia Jordana, ce qui eût été inconcevable dans le contexte de l’œuvre rohmérienne, même si Mouret n’insiste absolument pas sur ses origines, la prénommant d’un nom absent de connotations étrangères, renvoyant même davantage à un passé mythologique grec, Daphné. 4) Chez Rohmer, la musique est absente de la bande originale, sinon de manière diégétique (la chanson de Gaspard dans Conte d’été) alors que Mouret saupoudre jusqu’à l’excès ses bandes-son de musique classique, souvent les mêmes mélodies venues de Haydn, Chopin, Satie, au point que cette bande-son finit plus par ressembler à du papier peint, choisi avec goût et sens de la direction artistique, qu’un élément moteur qui permet d’élaborer la mise en scène. Hormis quelques exceptions (des morceaux de Satie, l’air de la Tosca ou l’adagio de Samuel Barber), aucun morceau n’imprime suffisamment l’esprit du spectateur, en faisant penser qu’il contribue à l’essence de la scène illustrée.

Avec Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait, Emmanuel Mouret revient au film choral sentimental dont L’Art d’aimer paraissait être l’acmé. On croit donc ainsi retrouver les sempiternels marivaudages dont il s’est fait la spécialité : a aime b qui aime c qui aime d. Si, en plus le niveau d’interprétation ne se trouve pas forcément au rendez-vous (Niels Schneider échouant à donner une réelle consistance à son personnage de velléitaire indécis, sans même citer Guillaume Gouix, Jenna Thiam, Julia Piaton, dont les prestations demeurent aussi anecdotiques que leurs personnages), l’ennui finit par s’installer au cœur du film. Or c’est à ce moment que Emmanuel Mouret sort sa carte maîtresse qui donne une véritable profondeur à son film, via Camélia Jordana et surtout Vincent Macaigne, prodigieux d’émotion et Emilie Dequenne, sublime en femme amoureuse trahie, souhaitant le bonheur de son compagnon. Car à travers ces acteurs et donc leurs personnages, Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait devient une authentique réflexion sur la nature mimétique de l’amour et son objectif, qui n’a strictement rien à voir avec celui d’assouvir ses désirs, mais de vouloir le bonheur de l’autre, fût-ce au détriment du sien. C’est donc par cette grande noblesse mélodramatique que Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait atteint une réelle dimension tragique qui permet d’inscrire ce film comme à ce jour, le meilleur film d’Emmanuel Mouret.