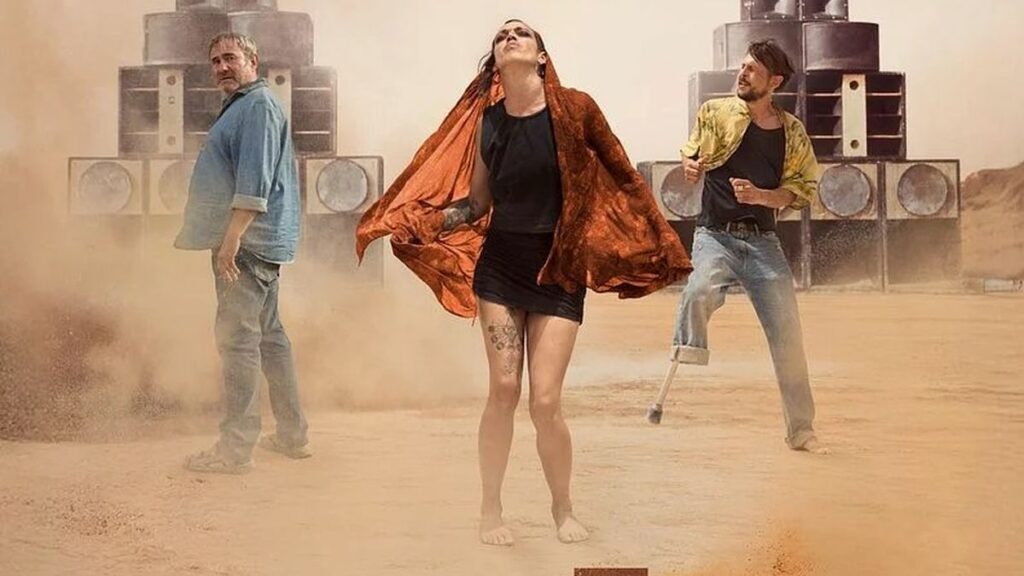

après notre entretien avec Sergi Lopez, le chaleureux protagoniste du film, la suite logique consistait évidemment à interviewer Oliver Laxe, le maître d’oeuvre de Sirāt, impressionnant film-phénomène qui radiographie un certain état d’esprit de notre époque. Géant mélancolique et méticuleux, Don Quichotte aux visions singulières de transcendance qui hantent ses images, cinéaste profondément original qui revendique une certaine normalité à laquelle il échappera sans doute toujours, Oliver Laxe s’est révélé aussi précis pour cette interview dans son choix de mots que dans sa mise en scène, pour décrire la conception de son film et la perception de sa mission d’artiste dans un monde livré à un chaos permanent. Avec beaucoup de franchise, voire d’impudeur, il se livre très intimement dans cette interview, au moins autant en tant qu’être humain qu’en tant que cinéaste. Qu’il en soit cordialement remercié.

Tout d’abord, grands remerciements pour votre film. Je l’ai vu à Cannes et l’ai trouvé extraordinaire. Un choc incroyable. Je pense que beaucoup de gens vont vous remercier car c’est un film dont on avait besoin aujourd’hui, à notre époque. C’est un électrochoc. Après l’avoir vu, c’est un film qui nous oblige à faire quelque chose, pour le monde, les autres, pour soi. C’est un film qui pousse à agir.

Ah merci beaucoup car en effet, c’était mon intention.

Vous aviez ce projet de Sirāt en 2011 parmi quatre ou cinq traitements, dont celui de Mimosas, votre premier film de fiction. Or Sirāt coûtait assez cher, impossible à mettre en place pour un premier film et vous avez dû un peu vous rabattre sur Mimosas.

En fait, j’avais déjà un peu les mêmes inquiétudes. Mimosas, c’était déjà un film qui voulait traiter de la mort, parler de transcendance. On avait quatre semaines de tournage et seulement 600 000 euros pour le faire. Donc du coup, on a fait ce qu’on a pu. C’est un film que j’aime beaucoup. J’ai eu la sensation que j’avais encore des choses à travailler dans le genre du film d’aventures, des aventures physiques mais aussi métaphysiques. J’espère parvenir à cet équilibre.

Vous aviez quasiment le même décor naturel et déjà les mêmes préoccupations, donc comment se réconcilier avec la mort, 1) d’une part, comment accompagner la mort déjà survenue, celle du Cheik dans Mimosas, 2) d’autre part, comme accepter l’idée de la mort violente ou impromptue dans Sirāt. C’est rare de nos jours de rencontrer des cinéastes qui ont des préoccupations spirituelles aussi fortes. De nos jours, il n’y en a pas tant que cela, peut-être Bruno Dumont dans la première partie de son oeuvre, Terrence Malick, Naomi Kawase et quelques autres…

Non, c’est vrai, il n’y en a pas beaucoup aujourd’hui. En revanche, les grands maîtres, ils en traitaient régulièrement. Bresson, Tarkovski,…J’ai ma propre pratique spirituelle et c’est pour ça qu’on a été à la fois téméraires et courageux. L’échec, la crise sont des choses positives. Certes j’ai des craintes, un égo, mes stratégies et mon ambition. Mais ma pratique spirituelle c’est ce qui me permet d’être téméraire, dans le sens où même un échec me ferait grandir. Donc c’est ça qui me permet de sauter du gué, sans parachute.

Vous n’avez pas connu beaucoup d’échecs pour l’instant.

Non mais ce serait pas mal. Une bonne gifle de temps en temps. Mais j’ai quand même connu des échecs au niveau personnel.

En tout cas, dans les festivals, vous n’avez pas connu d’échecs, vous n’avez eu que des prix à chaque film, ce qui est assez effarant pour un jeune cinéaste (rires). Ce que vous voulez dire, c’est comme ce que dit Neil Young : échec, sois le bienvenu, il ne faut pas avoir peur de l’échec, pour tenter des choses dans le domaine artistique.

Tout à fait.

Quand vous avez conçu le projet de Sirāt en 2011, c’était déjà parce qu’il y avait un climat apocalyptique à l’époque? Parce que c’était la fin du monde annoncée dans le calendrier Maya.

Ah oui, c’est vrai. En fait, dans ma génération, on n’a jamais cru au mythe du progrès. Ce n’était pas défendable, quel que soit le niveau. Ce désarroi m’a poussé à chercher à l’intérieur de moi et accepter un peu cette décadence, même si je suis quelqu’un qui a beaucoup d’espoir, qui aime beaucoup l’être humain et a beaucoup de confiance en nous. A l’époque, le Sud, l’Orient étaient déjà des lieux de pèlerinages pour moi. J’ai beaucoup essayé de me « compléter ». En tant que fils des Lumières, fils de l’Europe, j’avais vraiment besoin d’élargir mon regard et de m’ouvrir. Je me sentais un peu comme un enfant. J’ai eu ces premières images du projet de Sirāt. Ce que j’aime beaucoup dans cette culture, c’est qu’ils portent un turban sur leur tête, pour éviter de parler de la mort. Le turban, c’est comme un linceul. C’est une culture où la mort est pratiquée, où elle est méditée. Moi qui n’ai pas eu ce type d’expérience, j’ai toujours eu l’impression que je devais l’explorer davantage. Après, j’ai développé toutes ces images, j’ai participé à beaucoup de teufs. J’ai fait danser les images, je me suis connecté à mon inconscient sur les dancefloors. Je me suis connecté à tous les gens qui se trouvaient sur les dancefloors. Ces images, j’ai gardé toute leur force, leur côté un peu plus cru, pendant tout le processus créatif, jusqu’à la fin, en les protégeant. Je trouve qu’aujourd’hui malheureusement les réalisateurs laissent trop de place aux images. Elles sont beaucoup trop rhétoriques. On est trop utilitaristes par rapport à elles. On les utilise trop. On leur fait raconter des choses, elles sont déjà mortes. C’est un peu comme quand on cuit trop un aliment. C’est trop cuit, recuit. Comme c’est un processus très lent et trop cher, toutes les images sont trop pensées. Il y a trop d’auteurs dans les images.

Il faut essayer de trouver de nouvelles images.

Je ne sais pas. J’ai regardé à l’intérieur de moi et dans mon imaginaire, se mélangent des choses très diverses. J’aime bien le Coran et j’aime aussi la techno. Cela produit peut-être des images différentes. En tout cas, je ne suis pas dans une quête d’originalité. Je cherche surtout à m’assumer. Au contraire, je n’ai pas envie d’être original. J’ai envie d’être normal. Je pense toujours aux spectateurs et à la manière de les embarquer.

C’est très intéressant. Quand vous dites que vous ne cherchez pas à être original, vous l’êtes peut-être malgré vous. Dans vos films, vous vous débarrassez de la psychologie, de l’aspect trop naturaliste, – ce ne sont pas vos préoccupations – ce qui fait que vous accédez directement à un autre niveau, qui est celui des contes et légendes. Ce que vous recherchez, c’est l’aspect métaphorique, symbolique. Ce n’est pas de raconter la réalité telle qu’elle est.

Si, quand même. De raconter la réalité mais avec toutes ses autres couches, symbolique, métaphorique, en même temps.

Vos premiers films, tout en étant très beaux, ne sont pas forcément faciles d’accès, ils se situent à un niveau ésotérique. Lorsque vous parlez d’être un cinéaste normal, essayez-vous de devenir un cinéaste grand public, populaire?

Ce que j’aime dans le cinéma, c’est justement un mélange de haute culture et de culture populaire. Mes premiers films, je les aime beaucoup, ils pourraient être grand public. Ils ont beaucoup d’humanité. Mais le grand public n’est pas accoutumé à cela. Il a l’habitude de manger du mauvais pain, du pain sucré. Si tu lui donnes du pain de seigle, c’est un peu trop pour lui. Mais avec un tout petit peu d’entraînement des habitudes gustatives, c’est un pain qu’ils finiraient par aimer. En fait, je ne suis pas vraiment d’accord sur le fait que mes films ne soient pas grand public. Le grand public n’est pas allé les voir, c’est tout. Mais je reconnais que ce sont des films un peu extra-terrestres. En tout cas, moi je dis toujours que l’auteur doit descendre de son cheval pour aider le spectateur à monter dessus. Je n’avais peut-être pas à l’époque les moyens ni l’expérience pour pouvoir prendre les spectateurs par la main. J’ai quarante ans, Mes premiers films, ce sont des essais, des balbutiements, des témoignages. Je vais l’expliquer d’une autre manière. Pour moi, les films, c’est comme des médicaments, parfois c’est amer. Regarder la guerre, c’est amer. Sauf que j’ai appris à mettre du miel dans le verre. La vérité, la guerre, c’est dur à admettre et à regarder. Mais le goût amer est très sain. Depuis la macrobiotique, tous les aliments qui ont un goût amer sont en fait très bons pour la santé.

Il y avait déjà de très belles choses, très attractives, esthétiques et douces dans vos premiers films, comme le miel dont vous parlez, par exemple le passage magnifique et improbable dans Viendra le feu, où vous filmez une vache sur fond musical de Suzanne de Leonard Cohen, pour exprimer la sérénité d’Amador pendant cette balade en voiture.

Oui, il y avait déjà tout ça. Disons que dans Sirāt, il y a en plus beaucoup d’humanité. Les personnages sont traités avec beaucoup d’amour, respect, admiration et dignité. Certains meurent. Mais les gens doivent tous mourir un jour, généralement. J’accepte de me trouver dans un paradigme très cartésien. Mais quand tu te trouves dans un paradigme plus traditionnel. tu ne te poses jamais la question, pourquoi les gens meurent ni quand. C’est une question complètement déplacée. Les gens meurent quand ils doivent mourir. La question qui se pose, c’est comment on meurt. Et dans toutes les traditions, on a tendance à répondre, le plus possible dans la dignité.

Vous avez un parcours spirituel, en quelque sorte parallèle à votre parcours cinématographique. Vous l’avez commencé entre 2010 et 2016. Tous les cinéastes ne mettent pas dans les premières séquences de leur premier film de fiction « Souviens-toi de Dieu » sur un pare-brise (il rit). Donc je voulais savoir ce que représente Sirāt dans votre parcours spirituel et votre parcours de cinéaste.

C’est une très bonne question, David. (Il prend un temps). Dans mon parcours spirituel, la question psychologique est importante. Parce que je crois que ma spiritualité au début était trop occidentale, elle cherchait à mettre trop vite la transcendance. Ce que j’ai appris dans ma pratique, c’est que tu ne peux pas t’envoler si tu n’es pas bien enraciné. Dans Sirāt, il existe une dimension plus humaine, plus horizontale, la famille, le groupe, prendre soin des gens. C’est une dimension forte dans le film. C’est un projet qui m’a relié à ma blessure. C’est un film qui m’aide à me connecter à ma blessure. On est tous un peu cassés. J’étais plutôt avant dans l’idée d’alimenter une image idéalisée de moi-même, en tant que personne équilibrée et spirituelle. Et là, c’était plutôt indécent. C’est un film qui souligne la notion de service qui est forte en moi. Il y a un côté névrotique mais aussi un côté sain. Je pense que c’est un film fait pour soigner les gens. Ce n’est pas qu’un film, c’est ce que les gens m’ont dit. Cela se résume à une pratique spirituelle, de services et de soins et qui se relie à la pratique artistique. C’est de la psychothérapie avec LSD, ce film. C’est un film qui fait regarder les gens à l’intérieur d’eux-mêmes. Ce n’est pas habituel, on évite de regarder à l’intérieur de soi. Les deux pratiques, spirituelle et artistique, se rejoignent. Si j’avais une pratique spirituelle plus mûre, je n’aurais pas besoin de faire des films. Je suis quelqu’un qui a beaucoup d’ambition, quelqu’un qui se projette beaucoup, très attaché de façon névrosée à la séduction aussi, à la recherche d’amour. Le cinéma, c’est également une recherche d’amour. C’est un peu de la névrose. Donc si j’avais plus développé ma pratique spirituelle, je n’aurais pas fait de films et je serais certainement une meilleure personne, au moins plus équilibrée.

Cela aurait peut-être été mieux pour vous, mais moins bien pour nous.

Je ne sais pas. Je serais dans mon coin, là où j’habite en Galice, à me protéger et à faire mes prières. C’est une manière aussi d’aider le monde.

Et en tant que cinéaste, Sirāt, cela représente quoi pour vous?

C’est arrivé à me légitimer, à me faire connaître. J’ai toujours su que pour moi cela serait beaucoup plus lent dans le sens où il fallait que je confirme pour que les gens me fassent confiance. Cela m’a toujours pris plus de temps pour avoir le financement d’une télé, le soutien de la presse. C’est normal, comme mes films sont un peu différents, je suis assez difficile à saisir. Je parle de conscience, d’âme, d’esprit. Les gens trouvent ça martien (rires).

C’est particulier, en effet. Sergi m’a confié qu’il voyait ce film comme une métaphore de l’état où se trouve le monde après le confinement. Qu’en pensez-vous?

Pourquoi pas? On espère qu’on a connecté avec le moment présent. Moi je n’ai pas envie d’interpréter le film, mais plutôt de dire comment je me sens car je suppose que c’est profondément relié au film que je fais. Je trouve qu’on est dans un monde qui va nous pousser de plus en plus vers notre abîme, qui va nous faire nous regarder à l’intérieur de nous-mêmes et nous demander en tant que collectif : qu’est-ce que c’est, qu’être humain? De plus en plus, la crise, la dépendance dans laquelle on se trouve va nous pousser à être plus humain. Il faut accepter d’être comme on est. Toute cette douleur qui existe dans le monde va nous pousser à réagir, va nous permettre de changer les consciences, j’espère.

Avant de continuer, je tiens à dire que tu as vraiment bien travaillé tes questions, comme un bon écrivain. C’est une belle interview. La prochaine fois, promis, on fera une interview d’une heure!

La suite, la seconde partie et donc la version intégrale de l’interview seront dans le numéro 1 de MovieRama à paraître courant septembre. Oliver Laxe y évoquera les retours du public sur son film, les différentes versions du scénario, le fait qu’il soit un cinéaste d’images ainsi que son rapport avec le récit, sa généalogie dans le cinéma, le déterminisme et le destin, etc.

Propos recueillis par David Speranski le 9 septembre 2025.