Vous aviez aimé son florilège de blablas sur les films de Cronenberg ? Il revient vous faire le même coup avec ceux du maître du démiurge de Toronto, AKA le démiurge de Vienne, l’idole de votre humble quoique buñuelo-langien serviteur, j’ai nommé FRITZ LANG — dont une rétrospective est annoncée à la Cinémathèque dès début janvier. Mais commençons avec ses propres mots (interview Cahiers du cinéma, septembre 1959).

“Je pense que lorsqu’on a une théorie sur quelque chose on est déjà mort. Je n’ai pas le temps de penser à des théories. On doit créer des émotions, non créer à partir de règles. Travailler avec des règles c’est travailler avec son expérience, c’est rentrer dans la routine. […] Vous savez j’ai une langue, il me suffit de m’en servir et je peux tout prouver. Mais ce n’est pas nécessaire à ma vérité. Une théorie ce n’est rien du tout pour un créateur, ça ne sert qu’aux gens déjà morts.”

1. Le Testament du docteur Mabuse (1933).

Permanence du Mal. Pour continuer dans la veine chef-d’œuvre [juste avant, le post original évoquait To Be or Not to Be de Lubitsch, NDLR]. Détails, génie de l’utilisation de la musique (il n’y en a presque jamais) et des sons (incroyable scène introductive aux bruits de machines), génie des transitions entre les séquences, où la réplique finale de la précédente résonne souvent avec humour au début de la suivante, génie de l’utilisation des accélérés, qui contrairement à chez un vulgaire Boetticher (pour prendre un exemple au hasard) ne prêtent jamais le flanc au persiflage (vous savez pourtant que).

2. Furie (1936).

Un homme, accusé à tort d’un crime, en réchappe miraculeusement lorsqu’une foule incontrôlable venue le lyncher incendie la prison où il est enfermé. Alors que tous le croient mort, il prépare sa vengeance. Jusqu’où ira-t-il ? Le célèbre premier film américain de Fritz Lang est magistral. Un détail qui m’a paru d’une rare élégance, les deux scènes où apparaissent des acteurs noirs (une femme qui chante en étendant le linge, un barman qui écoute de la musique).

3. J’ai le droit de vivre (1937).

La tragédie d’un homme sorti de prison, à qui la société n’accorde pas de seconde chance. Amusant de constater que ce film traite de l’imperfection — imperfection de la justice, faillible, imperfection de l’homme, qui même innocent a sa part de culpabilité — avec une forme parfaite. Chaque scène, chaque plan, chaque mouvement de caméra est parfait, et l’abstraction totale du récit n’empêche pas l’émotion. Les commentaires de Chabrol en supplément DVD sont édifiants et savoureux.

4. Chasse à l’homme (1941).

a. Première vision en DVD.

Le chasseur qui avait Hitler dans son viseur au Berghof devient le gibier des nazis dans un Londres infesté par l’ennemi. George Sanders est vraiment un immense acteur, d’ailleurs il parle très bien l’allemand. C’est absolument super évidemment, et la scène finale de la double fermeture de la caverne me transporte intellectuellement.

b. Deuxième vision, ressortie en salles 2021 — où l’on constate que quelques années suffisent pour perdre le sens de la concision.

Je ne sais pas si c’est à cause de la rentrée, tout va mal, et par-dessus le marché il fait super beau, eh. Toujours est-il que j’avais adoré le voir en DVD, mais là sur grand écran j’ai été un petit peu déçu sur le moment. Oui, de la mesure avant toute chose, ‘‘un petit peu’’, et ‘‘sur le moment’’. C’est que j’ai moins été sensible à l’ironie suprême du Maître, qui consiste à enfermer à double tour l’être civilisé ultime, idéalement incarné par Walter Pidgeon, pour lui faire tomber le masque flegmatico-fairplay du parfait gentleman british, et avouer l’inavouable — au fond il voulait vraiment tuer Hitler, il n’est donc pas moins barbare ni bouffi d’orgueil que les brutes sanguinaires du camp d’en face, CQFD —, j’ai moins vu ça, et plus les nombreuses images dont s’est inspiré Hergé pour les albums de Tintin, et donc les facilités et poncifs du film d’aventures un peu bateau (astuce) et mou du cul.

Oui, je dis bien poncifs, et ça y va entre ledit gentleman — avec un peu d’imagination, on est quasiment chez l’OSS 117 façon Dujardin, ‘‘Bah, c’est pas Savile Row, mais à la guerre comme à la guerre, mon petit. À propos, voici 10 shillings, allez nous acheter des caramels mous’’, j’invente mais à peine — et la grisette — Joan Bennett, caricaturale mais craquante —, cependant la scène du baiser empêché est tout de même sacrément émouvante. On finit par se demander si ces poncifs ne sont pas en réalité indispensables à l’expression complète de l’ironie suprême du Maître. Il en résulte que l’un-petit-peu-déçu-sur-le-moment tend à se transformer en c’est-complètement-géniâââl chez le buñuelo-langien que je suis. Dans mon esprit Man Hunt se confondait avec Ministry of Fear, je ne savais plus qui était quoi, je crois maintenant que le second est meilleur, parce que jalonné d’images plus fortes, mais j’ai peur (astuce) de le revoir, ça fait trop ratiociner le cinoche.

5. Ministry of Fear (1944).

VO beaucoup plus classe que le titre VF, un terne Espions sur la Tamise. Cauchemar d’un homme embarqué malgré lui dans une aventure insensée. Le décisif avantage par rapport aux bêtises d’Argento — pour prendre un exemple complètement au hasard — est que ça a beau être abracadabrant, c’est d’une totale rigueur, de la première image — plan graphique quasi abstrait sur le balancier d’une horloge — à la dernière — amusant happy-end à la transparence carton-pâte. Je ne résiste pas au plaisir de vous communiquer l’avis du Borgne de Vienne lui-même — ‘‘On m’a forcé de faire le film sans changer un mot, et je ne crois pas que ce soit un bon film. C’est très loin de mes intentions.’’ Ne l’écoutez pas, c’est un chef-d’œuvre, avec la plus belle mise en scène d’un coup de feu que j’ai jamais vue.

6. La Rue rouge (1945).

Un couple de voyous profite de la naïveté d’un peintre du dimanche pour lui soutirer de l’argent. Tout ça finira très mal. Code Hays oblige, Lang ne peut appeler son remake ’’La Chienne’’ comme le film de Renoir, et la prostituée et son souteneur n’en sont pas vraiment. Cependant le film va très loin dans le grinçant, et je ne crois pas avoir déjà vu un film de Lang aussi drôle — Edward G. Robinson roule des yeux tel un Peter Lorre hollywoodien en peintre-caissier à la fois pur, lâche et sentimental, Joan Bennett est une souillon d’une vulgarité réjouissante qui aime se faire gifler par son maquereau, celui-ci un séduisant bon à rien qui accidente dans l’heure la voiture de luxe qu’il s’offre sur le dos du pigeon.

Ce qui est beau, c’est que l’ironie tragique laisse finalement place à la tragédie pure — ainsi la réplique gouailleuse de la femme fatale (’’Jeepers, I love you Johnny’’) devient, dans le souvenir désespéré du héros, une sublime déclaration d’amour (à son rival).

7. House by the River (1950).

Un écrivain qui court après le succès tente de violer sa bonne et la tue. Il convainc son frère de l’aider à se débarrasser du corps avant le retour de son épouse. Jusqu’où ira-t-il dans le crime ?

Que dire de House by the River à part que c’est un immense chef-d’œuvre, où le génie expressionniste de Fritz Lang brille de tous ses feux ? Chaque image, chaque ligne de dialogue est chargée de sens et de puissance poétique. Dans les décors quasi gothiques, une fenêtre représente un pénis en érection, une prison ou un cercueil, et la rivière boueuse qui charrie sans arrêt des déchets, sur laquelle voguent désespérément les personnages, est le symbole de l’âme humaine et des pulsions coupables qui l’agitent. La mise en scène tisse un réseau de signes d’une grande richesse qui sous-tend la mécanique tragique du récit.

Je ne sais pas quel crédit accorder à cette anecdote, mais j’ai lu quelque part que Fritz Lang voulait que la bonne étranglée soit jouée par une actrice noire, ce que Republic Pictures n’a pas accepté. Encore plus que dans Fury*, les thèmes raciaux, trop subversifs pour les studios, sont effacés.

Le film décline la classique thèse langienne du Mal en chacun de nous. Au début, l’écrivain a gagné la sympathie du spectateur en répondant aimablement à sa vieille voisine bavarde et un peu envahissante, en portant secours à un scarabée qui s’était égaré sur son manuscrit, en permettant à sa jolie domestique d’utiliser la salle de bains des maîtres. Alors que celle-ci fait sa toilette, il est installé dans le jardin et, assis à sa table de travail, il se balance sur sa chaise dans une attitude équivoque, en proie au désir sexuel. Plus tard, dans l’obscurité inquiétante du vestibule de la maison, un rictus démoniaque déforme horriblement son visage. Après qu’il a commis son crime, de peur d’être vu, il se met à marcher à quatre pattes comme un fauve dans la jungle.

Le mal surgit de l’individu et se communique au monde qui l’entoure — c’est ce que nous montre un procès qui ne résout rien. Le frère et l’épouse, s’ils ne sont pas coupables au même degré que le héros, sont aussi victimes de leurs pulsions, de même que les honnêtes gens qui calomnient la disparue. L’écrivain, parce qu’il refuse d’endosser la responsabilité de son crime, s’enfonce dans le vice jusqu’à sombrer dans la folie. Malgré sa perdition, il profite du scandale pour se faire de la publicité, et — suprême perversité — trouve dans le meurtre l’inspiration pour écrire un nouveau livre ! Le livre est bon, s’exclame-t-il aveuglé par l’hubris, mais contrairement à ce que sa dépravation lui fait croire, la fin ne justifie pas les moyens.

(*) Fury parle de lynchage et, faute de faire jouer le rôle principal par un Noir, Fritz Lang parvient, en trois scènes fugaces où interviennent des acteurs noirs, à éveiller l’attention du spectateur.

8. Le Démon s’éveille la nuit (1952).

Fatiguée de dix ans de vie tumultueuse, une femme revient dans la petite ville de pêcheurs où elle est née. Le film est suffisamment solide pour supporter une VF drolatique, où un personnage affublé de la voix d’Homer Simpson énonce, ’’les bébés, ça encomb’ les maisons’’. Le personnage de Barbara Stanwyck est avide de paix, mais son caractère passionné et éternellement insatisfait rend sa quête difficile. L’indécision du personnage est annoncée dès la très belle introduction, faite de plans quasi-documentaires, où la caméra installée sur un bateau se meut au rythme de la mer. Comme dans Fury, les personnages échappent de justesse à l’engrenage de la tragédie où leurs passions les ont jetés, grâce à leur intelligence et leur sensibilité — leur capacité à analyser leurs affects, qu’ils réussissent à exprimer dans un discours cathartique. Marilyn Monroe joue la jeune belle-sœur de l’héroïne, et crève l’écran dans une scène d’un érotisme fugace mais puissant.

9. Règlement de comptes (1953).

Pour se remettre [de la vision de King of NY de Ferrara, mentionné juste avant dans le post original, NDLR], il y avait cet indépassable jalon du film noir, où le gentil flic devient très très énervé quand les truands liquident son épouse par inadvertance. Un objet parfait, qu’on peut voir et revoir des tas de fois en étant sûr d’y découvrir du nouveau. D’ailleurs comme c’est Lang ce n’est pas trop long, on peut le regarder deux fois de suite. On remarquera que plusieurs décennies ont beau séparer les deux films, les personnages féminins sont ici incomparablement plus nuancés que dans le Ferrara.

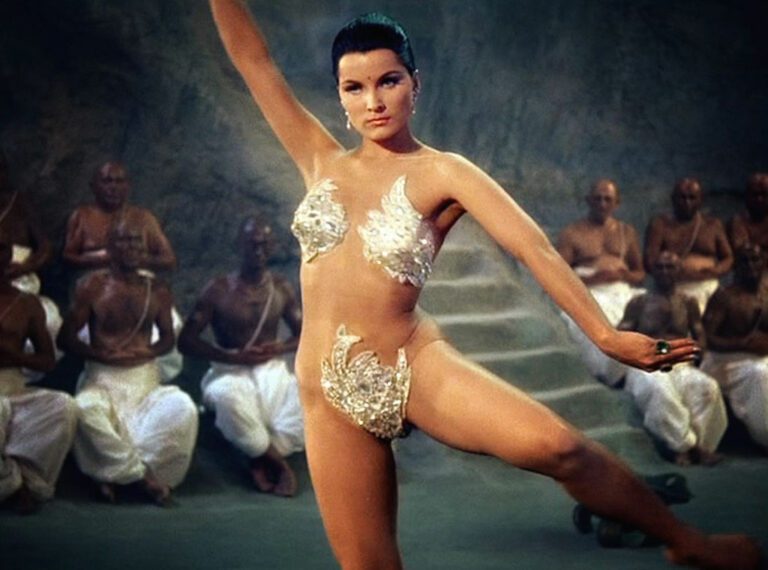

10. Le Tigre du Bengale + Le Tombeau hindou (1959).

Parler d’inusable classique quelques lignes au-dessus [dans le post original, à propos de Wrong Cops de Dupieux, NDLR] était un peu péremptoire, en effet quels mots nous restent donc en stock pour qualifier cet incroyable diptyque ? Tigres, serpents, crocodiles, coup d’état, morts-vivants même, dans ce proto Indiana Jones allemand, le héros de l’histoire n’est finalement ni ce grand couillon d’Harald Berger, ni sa dulcinée danseuse Seetha, mais bien Chandra, le méchant maharadjah, dont la description du cheminement spirituel fait tout le sel de la chose. J’ai beau l’avoir vu et revu, je suis toujours surpris par les développements inattendus de certaines scènes — je pense en particulier au clou du spectacle de la fuite du frère félon à travers les caves du palais. En replay sur Arte.tv, don’t miss it.