a

94 ans, 69 ans de carrière dans le cinéma, 53 ans de mise en scène, 42 films, en comptant La Corde raide qu’il n’a pas signé et dont notoirement il a pris en charge la réalisation… Une carrière immense, l’un des derniers géants d’Hollywood, il se nomme Clint Eastwood. Son nouveau film Juré n° 2 est sorti en France le 30 octobre 2024 et remporte déjà un vif succès. Ce pourrait être le dernier film de Clint Eastwood – mais sait-on jamais avec ce diable d’homme -. et est consacré comme une nouvelle réussite dans une oeuvre qui en compte déjà beaucoup. Comment opérer une sélection dans un corpus aussi pléthorique ? En ne retenant que les films les plus imprévisibles de Clint Eastwood, se rattachant aux catégories dans lesquelles se range Sully, soit le drame et le biopic, et en éliminant le film de genre, où figurent pourtant certains de nos films favoris qui feront sans doute très prochainement l’objet de la seconde partie de ce dossier.

Pendant longtemps Clint Eastwood a cherché à échapper aux genres (western, polar, thriller, film d’action) qui l’ont rendu célèbre. Il a tenté de faire entendre sa voix, en déconstruisant son image, en s’intéressant à ce qui n’était pas censé l’intéresser : les histoires d’amour, un chanteur de country, un musicien de jazz, un cinéaste excentrique, les déclassés, les exclus, les sans-grade du Rêve Américain. Progressivement il a su se débarrasser de son personnage emblématique mais trop encombrant, pour révéler de véritables obsessions d’auteur, pour faire découvrir le metteur en scène derrière l’acteur. Partons donc à la découverte de l’autre Eastwood, le sensible, le romantique, celui qui défend les communautés opprimées, les Noirs, les Asiatiques, les homosexuels, les femmes, les enfants, les handicapés, etc., celui qui s’est toujours passionné pour les parcours de vie et les drames et tragédies du destin. Revisitons donc sa filmographie avec un autre regard, en quête de chefs-d’oeuvre oubliés et de passionnants films passés inaperçus ou à redécouvrir, de Breezy à Sully.

David Speranski

Breezy : L’Amour existe

En 1973, Clint Eastwood était déjà l’un des acteurs les plus populaires de la planète, grâce à L’Homme sans nom des westerns de Sergio Leone et L’Inspecteur Harry de Don Siegel. Cependant il souhaitait surtout être célébré comme metteur en scène. Avec ses deux premiers films, il avait déjà connu un certain succès en surfant sur la vogue de son personnage, en séducteur impénitent dans Un Frisson dans la nuit et en cow-boy justicier dans L’Homme des hautes plaines. Certes, dans Un Frisson dans la nuit, il n’hésitait pas à se mettre en scène en victime, montrant ainsi son désir profond de changer d’image. Pour son troisième film, Clint pensait avoir donc gagné le droit de choisir de réaliser un sujet qui semblait en-dehors de ses possibilités, une simple histoire d’amour entre un agent immobilier quinquagénaire, Frank Harmon, et une jeune adolescente, hippie et bohème, libre comme le vent, Edith Alice Breezerman alias Breezy. Une histoire d’amour entre deux êtres en marge de la vie.

Breezy est ainsi une histoire simple, belle et émouvante entre deux êtres qui réussiront à s’affranchir des préjugés et des conventions, pour s’enrichir de leurs différences culturelles, d’âge et de tempérament, en en faisant un moteur pour progresser ensemble.

Non seulement il souhaitait mettre en scène ce scénario provocateur d’amour et de différence d’âge mais surtout il ne comptait pas jouer dedans, se privant ainsi d’un argument commercial certain. Rétrospectivement son choix se justifie car à l’époque Clint n’avait qu’une petite quarantaine d’années et n’en faisait que trente, ce qui rendait peu crédible cette rencontre entre le printemps et l’automne. Il a donc choisi William Holden, l’acteur-fétiche de Billy Wilder (Boulevard du crépuscule, Stalag 17, Sabrina), qui connaissait un regain de gloire grâce à son rôle dans La Horde sauvage de Sam Peckinpah. Pour le rôle de Breezy, Clint a recruté une jeune actrice de vingt ans, Kay Lenz, jolie, fraîche et spontanée, qui fera preuve des mêmes qualités quelques années plus tard en Kate Jordache dans la série culte Le Riche et le Pauvre.

Aujourd’hui, Breezy fait figure d’oasis dans la filmographie d’Eastwood, souvent pleine de bruit et de fureur. Le thème provocateur à souhait, même dans les années soixante-dix, laisse ici place à une œuvre sensible, d’une belle et douce tolérance humaniste. On n’ose penser à ce que ce film serait devenu entre les mains d’un metteur en scène mal intentionné, un film pervers et sordide d’amour pédophile et/ou gérontophile sans doute. Au contraire Eastwood fait ici preuve d’une rare délicatesse en n’insistant jamais sur d’éventuels sous-entendus sexuels car l’essentiel n’est pas là. Breezy est ainsi une histoire simple, belle et émouvante entre deux êtres qui réussiront à s’affranchir des préjugés et des conventions, pour s’enrichir de leurs différences culturelles, d’âge et de tempérament, en en faisant un moteur pour progresser ensemble.

Dans la première partie du film, on s’interroge tout de même sur la véritable nature de Breezy, profiteuse sans scrupules ou innocente désarmée. Clint lève l’ambiguïté en un seul plan, en la filmant seule, murmurant son amour. Breezy fait partie des âmes pures, comme Bess Mc Neill dans Breaking the waves de Lars Von Trier. Elle souffre d’un trop-plein d’amour qu’elle déverse sur le monde. Plein d’amour sera d’ailleurs le nom du chien qui présidera à la rencontre entre les deux amoureux. Ce film est ainsi de la même manière une ode à l’amour qui balaie tout, les conventions et les préjugés, réunissant deux êtres qui ont réussi à s’apprivoiser et à faire alliance de leurs différences. La mise en scène, à la fois simple et subtile, parvient à mettre en valeur cette histoire d’amour filmée à côté de l’océan, tour à tour paisible et tumultueux. La direction d’acteurs est parfaitement à l’unisson de cette tendre et douce idylle, jusque dans ses seconds rôles, cf. la confession de l’ami de Frank au sauna ou celle de son amie sur son lit d’hôpital, après un accident de voiture.

Dans la deuxième partie du film, le film gagne même des hauteurs insoupçonnées, en s’improvisant méditation sur le temps qui passe et la différence d’âge. Breezy s’écriera « pourquoi toutes ces histoires avec l’âge ? Tu es juste là depuis plus longtemps ». Frank, d’un air désabusé, lui répondra quelques moments plus tard : « je vais te confier un secret. Personne ne mûrit. On se fatigue, c’est tout ». De façon assez bouleversante, Breezy devient même une sorte de leçon de vie, de conte moral presque rohmérien sur l’existence et la manière de survivre dans un monde cruel : (Frank à Breezy) « Même si tout est aussi moche que possible, tu sembles toujours trouver quelque chose de bien. Mais chérie, il y a des choses qui sont vraiment mauvaises. Et il y a des gens qui sont réellement pourris. Si tu ne l’acceptes pas, tu ne peux pas te protéger. – De quoi ? – De la réalité. Un jour, la réalité surgira et te jouera un sale tour. Je ne suis pas sûr que tu survivrais. »

A sa sortie, Breezy fut un échec complet, critique et public. Cela blessa beaucoup Clint Eastwood qui y avait mis tout son cœur, toute son âme. Il y a tout de même survécu, comme chacun sait. Le film ne fut disponible en vidéo qu’en 1998, soit plus de vingt-cinq ans plus tard. Aujourd’hui, il est temps de rendre enfin justice à Breezy. C’est de loin l’un des plus beaux Clint Eastwood, à la fois simple et profond et résonnant très longtemps en vous, bien après la projection. Avec sa simplicité classique, dénuée d’effets inutiles, il préfigure celle de Sur la route de Madison, où Eastwood, bien des années plus tard, osera à nouveau mettre en scène une histoire d’amour, avec la même pudeur, la même sobriété et la même réussite.

David Speranski

Bronco Billy : un rêve américain

Clint Eastwood a toujours avoué un faible pour Bronco Billy qui n’a cessé de faire partie de ses films préférés. Pourtant ce film n’a guère fait de prodiges au box-office ni même enthousiasmé les critiques de l’époque. Même aujourd’hui, dans les films personnels d’Eastwood de la même période, la préférence critique se focalise plutôt sur Honkytonk Man. Pourtant Clint ne cesse de maintenir cet attachement. A quoi donc peut-il tenir?

Bronco Billy raconte l’histoire parallèle de Billy, cow-boy de cirque qui fait des tournées de spectacle itinérant avec sa troupe composée de marginaux et de délinquants, et d’Antoinette Lily, riche héritière qui décide de se marier avec un escroc pour échapper à sa belle-mère envahissante. Après moult tribulations, Billy va engager Antoinette Lily qui s’avère l’assistante idéale, sauf qu’elle ne peut pas le supporter…Contrairement donc à ce que l’on pourrait croire, même si dans Bronco Billy, figurent des cow-boys et des Indiens, voire même une attaque de train, complètement surréaliste, on ne se trouve pas devant un western mais plutôt une comédie fantaisiste à la Frank Capra. Toute la partie concernant la jeune héritière rappelle ainsi fortement New York-Miami, Sondra Locke remplaçant en héroine au fort caractère Claudette Colbert. Sondra Locke y confirme pour son deuxième film consécutif avec Clint son statut de co-vedette imposé par son partenaire aux producteurs de la Warner. Pourtant, en dépit de l’abattage certain de Sondra, cette partie du film a un peu vieilli.

En revanche, si Bronco Billy n’est pas un western, il présente un vrai cow-boy, aussi adroit au pistolet que les avatars précédents de Clint Eastwood, ne ménageant pas sa peine pour faire vivre un spectacle, en sillonnant les Etats-Unis avec sa troupe de déclassés. Dans cette troupe, on reconnaîtra Sam Bottoms, déjà présent dans Josey Wales et Scroman Crothers échappé de Shining. Un bref instant, apparaît même dans Bronco Billy Hank Worden, le serveur loufoque de Twin Peaks.

Car, avec Bronco Billy, Clint Eastwood retrouve la thématique de l’Amérique des déclassés chère à son coeur, qu’il avait introduite dans Josey Wales hors-la-loi. Billy n’a personne dans sa vie puisqu’il a tiré sur sa femme (sans la tuer) pour la punir de son infidélité avec son meilleur ami. Mais comme Josey Wales, il est parvenu à agréger autour de lui tout un groupe de personnalités marginales principalement rencontrées pendant son séjour en prison : Grand Aigle, un Indien écrivain et sa squaw Petite Source qui n’a aucune goutte de sang indien, Main Gauche, un caissier qui est devenu manchot, Doc un ex-docteur qui s’est transformé en Monsieur Loyal, Leonard, un déserteur, etc.

Grâce à cette galerie de personnages, Clint Eastwood donne libre cours à son amour des marginaux et surtout affirme haut et fort la possibilité d’une seconde chance dans la vie. Tous ont commis des crimes, connu des erreurs de parcours (Billy était vendeur de chaussures jusqu’à 31 ans) avant de n’en faire qu’à leur tête et de vivre leur rêve. Comme le dit Petite Source, énonçant le message du film de manière programmatique : « vous pouvez être qui vous voulez. Il suffit de le vouloir vraiment ».

Bronco Billy représente ainsi une belle déclaration d’idéalisme et d’optimisme. Bien avant Sur la Route de Madison, Clint Eastwood s’y montre pour une fois tel qu’il est réellement dans la vie, chaleureux et sensible, très éloigné des personnages de justiciers westerniens ou de flics impavides. Il y propose sa conception du cinéma, une jolie équipe d’indépendants qui se dévouent corps et âme pour offrir un beau spectacle à ceux qui viennent les voir, ainsi que sa vision de l’Amérique, ouverte et généreuse aux gens, quels que soient leur origine et leur passé. On peut donc comprendre que pour toutes ces raisons, cette première mise à nu de sa persona et la confirmation de sa thématique américaine (les drapeaux américains formant à la fin le chapiteau de Bronco Billy ne laissant guère de doute sur cette obsession de vouloir raconter désormais, film après film, son Amérique), Clint Eastwood soit tellement attaché à ce film.

David Speranski

Honkytonk Man : le cinéma est un cri qui vient de l’intérieur

Avant d’être le cinéaste mythique que l’on connaît, Clint Eastwood a longtemps peiné pour accéder à la reconnaissance qui lui était due. Considéré comme un acteur de pacotille et un faiseur totalement aliéné par le système hollywoodien, le cinéaste a pourtant multiplié les essais pour prouver qu’il avait parfaitement sa place au sein d’un cinéma artistique. Parmi ces tentatives, Honkytonk Man, une grande œuvre dramatique et sublime, fait malheureusement partie de ses échecs les plus cuisants au box-office américain, au même titre que Breezy ou Bird, deux films où l’absence de l’acteur faisait visiblement défaut. Ici, Eastwood apparaît pourtant à l’écran dans la peau d’un musicien du nom de Red Stovall et livre par la même occasion l’une de ses plus grandes performances d’acteur.

Incroyable commentaire d’Eastwood sur son propre cinéma, qui refuse de s’accorder aux poncifs hollywoodiens pour plaire au plus grand nombre et persiste à affirmer sa singularité afin de mieux explorer les tréfonds de l’esprit humain, quitte à parfois flirter avec le politiquement incorrect.

Interprétant le rôle d’un éternel marginal, Eastwood se confronte de nouveau à l’Amérique et à ses anges déchus. Contrairement aux cow-boys incarnés par Eastwood dans les années 1960, Red Stovall n’a plus rien d’un héros invincible : porté sur l’alcool et le tabac, la guitare sous le bras et des chansons grivoises plein la tête, le musicien rêve de se rendre à Nashville pour enfin percer dans le monde de la musique. Contre vents et marées, il prendra son neveu Whit (interprété par le propre fils d’Eastwood, Kyle) sous son aile pour l’initier à un mode de vie anticonformiste, lui ouvrant une fenêtre sur le monde et lui offrant un semblant de liberté. Idéaliste obstiné, Red se sacrifiera à son art, porté par le fol espoir de concrétiser ses ambitions avant de disparaître tragiquement.

Dans cette vision romantique de l’artiste qui se tue à la tâche, Eastwood met plus que jamais sa figure impassible en péril, montrant un personnage souvent ivre, atteint de tuberculose à cause des cigarettes (un comble pour celui qu’on surnommait El Cigarillo !) et dont la stature imposante a considérablement perdu de sa splendeur, notamment dans une scène de hold-up totalement ratée. Pour la deuxième fois après Bronco Billy, Eastwood assume complètement son personnage d’artiste maudit qui ne trouve sa place ni dans la société ni au sein de son art. L’élite à laquelle le personnage se confronte préfère largement des chansons familiales et tous publics aux airs un peu vulgaires que Red propose, pourtant véritables révélateurs de la vie et de ses travers. Incroyable commentaire d’Eastwood sur son propre cinéma, qui refuse de s’accorder aux poncifs hollywoodiens pour plaire au plus grand nombre et persiste à affirmer sa singularité afin de mieux explorer les tréfonds de l’esprit humain, quitte à parfois flirter avec le politiquement incorrect.

Là où Eastwood se montre le plus touchant, c’est dans le thème de la transmission, qui semble depuis lui coller à la peau. Dans ce film où règnent les airs de country, Red initie Whit à la musique et aux plaisirs de l’existence, se moquant visiblement de la morale, des mœurs conservatrices de la société et de l’opinion publique. Une manière pour Eastwood de dépasser la fiction et de rejoindre la réalité, en transmettant à son propre fils toute une façon d’appréhender l’existence mais aussi de lui léguer sa propre image de cinéma, image mythique qu’il s’est construite au fil des films et qui n’aura pas manqué de s’inscrire dans l’imaginaire collectif. L’aspect le plus romanesque de cette transmission père-fils réside surtout dans le fait que Kyle Eastwood, ici jeune adolescent fasciné par les talents musicaux de son oncle, est aujourd’hui devenu un musicien de jazz reconnu et de plus en plus présent sur la scène internationale.

Avec Honkytonk Man, Clint Eastwood parvient alors à mêler son amour pour la musique (son timbre voilé résonne dans toutes les chansons du film), sa fascination pour les personnages inadaptés à une Amérique qui a bien du mal à tenir ses promesses, une métamorphose de sa propre figure de cinéma ainsi qu’une transmission par laquelle passe le drame et qui deviendra le thème central de nombre de ses films tels que Gran Torino, Million Dollar Baby ou encore Un Monde parfait. Si à l’époque de sa sortie, Honkytonk Man n’a pas fonctionné auprès du public américain, force est de constater qu’aujourd’hui, forts d’une vision rétrospective de l’œuvre eastwoodienne, il nous est impossible de nier que le film fait bel et bien partie de ses plus belles œuvres, sinon des longs-métrages où l’acteur-cinéaste a mis le plus de corps et de cœur. Une persévérance qui aura finalement porté ses fruits : trois ans plus tard, le cinéaste connaît sa première nomination cannoise pour Pale Rider. Aujourd’hui, Clint Eastwood est l’un des plus grands cinéastes du monde et, après plus de cinquante ans de carrière derrière la caméra, son talent artistique n’est évidemment plus à prouver.

Emilie Bochard

Bird : l’envolée d’Eastwood

Treizième long-métrage réalisé par Clint, Bird fut une surprise inattendue à sa sortie. Succès inattendu puisqu’il fit prendre définitivement le réalisateur au sérieux. Il fut enfin considéré comme un auteur à part entière (là où les critiques ne voyaient jusqu’alors que les caprices d’un acteur voulant passer derrière la caméra, n’en déplaise aux très bons Un Frisson Dans La Nuit et Le Maître De Guerre), capable de se montrer compatissant envers les rebuts du rêve américain, se permettant même de gratiner la soyeuse image républicaine qui lui colle à la peau (en apparence, mais on y reviendra un peu plus bas). Car, malgré l’aspect politique évident et sous-jacent à son histoire, Bird nous dévoile surtout le mélomane qu’est Clint Eastwood. Amoureux de la musique jazz depuis toujours, il s’attaque à la vie d’un des plus grands jazzmen que le monde de la musique ait connu. Charlie « Bird » Parker a toujours été une énigme. Musicien visionnaire, il a élevé la pratique du saxophone à un niveau d’expression jamais atteint. Pourtant, Parker est loin d’avoir eu une vie facile. Alcoolique et drogué, il n’a eu de cesse de se consumer à petit feu, n’arrivant jamais à se construire en-dehors de sa musique.

Bird est une poésie douce-amère dans laquelle Eastwood évoque son amour de la musique autant qu’il dénie l’homme derrière son instrument.

Bird est un film complexe et décousu. Celui ou celle qui n’est pas un tantinet familier avec l’univers de Charlie Parker aura vite fait de perdre pied. En effet, Eastwood construit son film comme un énorme conte lyrique. Au rythme déconstruit des envolées fulgurantes du jazzman, il positionne son récit sur plusieurs niveaux de lecture. Alternant sans cesse sur les événements passés, présents et futurs de la vie de l’artiste, Eastwood nous invite à un voyage initiatique et torturé. Le spectateur n’aura jamais de repère temporel, il ne saura jamais où se situer dans la chronologie de l’histoire. Ce que recherche Eastwood est la connivence des rapports entretenus par le jazzman avec sa manière de faire évoluer la musique. Comme lorsqu’un auteur réfléchit sur ses mémoires, Eastwood ne gomme jamais les confusions. Il rassemble les souvenirs de la vie de Parker sans chercher une quelconque concordance. Ce qui lui importe est d’analyser et comprendre pourquoi sa musique a tant impacté l’industrie du jazz. Voilà pourquoi Bird est un film dur d’approche si l’on ne l’entame pas avec un minimum d’informations. D’autant que sa durée relativement longue (plus de 2h30) n’aidera pas le spectateur à l’aborder de la plus simple des manières. Ce à quoi Eastwood s’est défendu en s’exclamant : « Comment peut-on comprendre et aimer Parker si on n’a pas le temps de s’imprégner de sa musique ? Je déteste les prétendus films de jazz où il n’y a que deux mesures à la fin. Au milieu, les gens parlent, parlent… Ce n’est pas le cas dans Bird, je crois. Mais la musique, sans doute, pénètre en vous moins vite que les mots. » Pas de doute que Bird est un film qui se digère, peut-être difficilement, mais qui se doit de mûrir après avoir été visionné. Mais à force de rechercher à s’imprégner exclusivement de la musique, Eastwood n’en aurait-il pas oublié le reste ?

On pourrait reprocher à Bird de faire une certaine apologie de la destruction. Eastwood aborde beaucoup trop passivement les débauches de l’artiste qu’il dépeint. En tombant dans une banalisation de l’alcool et la drogue, frôlant de très près son apologie, il confère une image peu reluisante du héros. Non pas que Parker ne se soit jamais caché pour avouer ses goûts prononcés pour ces pratiques. Seulement, il est difficile de côtoyer un personnage en proie à une telle destruction physique. Aussi massive qu’elle soit, cette destruction devient le seul loisir octroyé par le réalisateur à son personnage. En effet, Eastwood, tel un professeur tortionnaire tout droit sorti de Whiplash, ne laisse guère le choix à Parker de subsister en dehors de sa musique (son métier) et son autodestruction (son loisir). En le confinant ainsi, il va révéler un regard plus que rude sur l’état alarmant de cet artiste. Si Eastwood adore la musique de Parker, il semblerait qu’il n’apprécie guère le personnage. D’apparence, Eastwood donne l’illusion de militer en faveur de la classe pauvre et noire américaine. Mais ses idées républicaines emboîtent beaucoup trop le pas et trahissent ses intentions de nous duper. Son film s’ouvre sur la fameuse citation de F. Scott Fitzgerald : « Il n’y a pas de deuxième acte dans la vie des Américains. » et décide d’utiliser Parker dans un but cathartique, appuyant de ce fait que l’American Way of Life se forge avec les armes qu’on nous donne dès la naissance. Sans dire que Bird est un film raciste, il fait le constat amer d’une communauté pauvre qui ne peut (doit ?) pas s’en sortir. Parker sait que la drogue le tue, mais il n’hésite pas à fanfaronner à tout va pour informer la populace de ses méfaits. Et comme la mémoire culturelle demeure plus que sélective, Eastwood n’y échappe pas. Certes, Parker était un immense jazzman et sa musique a révolutionné le genre, mais plus personne ne veut entendre parler de l’homme. Ainsi, la citation de Clint ci-dessus prend une autre tournure. Il souhaite qu’on s’imprègne de la musique afin d’occulter totalement l’homme qu’il était. On garde l’art, on se débarrasse du reste. La méthode d’appropriation paraît grossière, et pourtant le constat et la finalité de l’essai en deviennent lourds de conséquences : on préférera cent fois se passer un vinyle de l’artiste que d’avoir envie de revoir le film.

Bird est une poésie douce-amère dans laquelle Eastwood évoque son amour de la musique autant qu’il dénie l’homme derrière son instrument. Un discours tranchant de la part d’un auteur qui ne s’est jamais caché sur ses convictions pour un portrait aussi subjuguant que troublant. Bird est à l’image du musicien qu’il dépeint : une énigme bien mystérieuse.

Anthony Verschueren

Chasseur blanc, cœur noir : le démon de l’autodestruction

Clint Eastwood s’est toujours intéressé à l’Autre, c’est-à-dire aux personnes qui représentaient son contraire, en particulier, les figures de l’autodestruction. En effet, il a consacré des films à un chanteur de country tuberculeux et alcoolique (Honkytonk man) et à un musicien de jazz génial mais drogué jusqu’à l’os (Bird). Pour Chasseur blanc, cœur noir, c’est désormais le tour de John Wilson (pseudonyme transparent pour John Huston), cinéaste brillant et extravagant, bagarreur et provocateur.

Stylistiquement et thématiquement, Eastwood a toujours revendiqué l’influence de John Ford, Howard Hawks ou Raoul Walsh, cinéastes garants du classicisme hollywoodien. D’une certaine manière, Chasseur blanc, coeur noir fournit à Eastwood l’occasion de faire son film africain, comme Ford, Hawks ou Huston l’ont fait avec Mogambo, Hatari ou African Queen (le film d’Eastwood étant une sorte de prologue au tournage d’African Queen). Or John Huston n’a jamais fait partie de ses grands modèles cinématographiques. Dans ce film, il ne lui rend d’ailleurs pas vraiment hommage mais il faut croire qu’il s’est intéressé au personnage, pour pouvoir poursuivre sa galerie de représentants de l’autodestruction. Rien ne semble rapprocher en effet John Huston et Clint Eastwood, hormis un côté frondeur et indépendant. En-dehors de cela, Huston est tout aussi extraverti, bavard et anarchique que Eastwood est silencieux, discipliné et travailleur. Eastwood, en cela, perpétue sa fascination pour les gens qui, contrairement à lui, ont tendance à gâcher leur talent.

La différence de tempérament semble être d’ailleurs le gros problème du film car Eastwood a décidé d’interpréter ici John Wilson alias John Huston. Or le personnage se trouve tellement en-dehors des repères de jeu d’Eastwood, par son côté extraverti, qu’il se voie continuellement obligé de surjouer et d’imiter les mimiques de Huston par son visage et sa gestuelle. Finalement, dans Chasseur blanc, cœur noir, on ne croit jamais en John Wilson et on ne peut s’empêcher de voir à chaque fois Eastwood à la place du personnage qu’il aurait voulu interpréter, en déployant toutefois des efforts méritoires.

Si l’on passe outre cet aspect de jeu, (ainsi que l’interprétation du scénariste par Jeff Fahey, plutôt transparent), le film demeure toutefois assez passionnant. Car Clint Eastwood met en scène le caractère obsessionnel de Wilson, le fait qu’il mette en péril financier tout un tournage pour un caprice, tuer un éléphant. Comme une lubie d’enfant gâté, cette obsession passe avant tout pour Wilson, y compris l’exercice de son art. Pourtant, entre l’éléphant et le cinéma, il faudra choisir. Ce n’est pas Wilson qui choisira mais la vie. Certes sa manière de retarder le plus possible le tournage lui permettra d’entrer en empathie particulière avec l’Afrique (on peut d’ailleurs penser que les souvenirs d’Afrique de Robert Kincald dans Sur la route de Madison font écho à Chasseur blanc, cœur noir). Mais il faudra surtout un sacrifice humain pour siffler à John Wilson la fin de la récréation et qu’il se sente enfin obligé de se mettre à filmer. Il filmera pour rendre un peu à l’Afrique ce qu’elle lui a donné par le sang.

Chasseur blanc, coeur noir fournit à Eastwood l’occasion de faire son film africain, comme Ford, Hawks ou Huston l’ont fait avec Mogambo, Hatari ou African Queen.

En plus de cela, Chasseur blanc, cœur noir comporte de très belles scènes, l’une où Wilson démolit par la parole une belle dame antisémite (pour ceux qui douteraient qu’Eastwood n’est ni fasciste ni antisémite) et une autre où le cinéaste décrit Hollywood comme « une ville-usine à la manière de Detroit ou Birmingham » et déplore que « les putes », au sens métaphorique, aient fait de Hollywood une cible. On s’amusera aussi des critiques lancées à l’égard des happy ends conventionnelles des films hollywoodiens.

Mais surtout dans Chasseur blanc, cœur noir, Eastwood révèle en quelques répliques son art poétique, à défaut de réellement l’appliquer dans son film : « Le grand art, c’est la simplicité. Hemingway ramenait la vie à sa plus simple expression : courage, peur, impuissance, mort. La vie s’écoule. Les choses arrivent l’une après l’autre, sans s’encombrer des sous-intrigues sur lesquelles nous avons sué. Stendhal l’avait compris. Flaubert, Tolstoï, Melville. La simplicité fait leur grandeur ». Breezy, Un Monde parfait, Sur la route de Madison et bien d’autres films défilent alors dans notre tête et on ne peut s’empêcher de penser que la simplicité d’Eastwood fait aussi sa grandeur. L’apanage des plus grands.

David Speranski

Un monde parfait : un film parfait

Les plus beaux films de Clint Eastwood sont sûrement ceux où le cinéaste se montre capable d’une grande sensibilité. Contrairement à l’image publique controversée qui s’est inscrite dans l’imaginaire collectif, Clint Eastwood est en fait un homme au cœur tendre, apte à créer de grandes œuvres où l’émotion prime. Parmi elles, Sur la route de Madison s’est affirmé comme l’un des plus beaux mélodrames du Septième Art, Gran Torino a séduit des millions de spectateurs au moment de sa sortie et Million Dollar Baby a été multi-oscarisé. Leur point commun ? Le thème de la filiation, que Clint Eastwood explore en profondeur pour mieux exploiter le potentiel romantique, voire romanesque, de ses productions. En 1993, le cinéaste réalise Un Monde parfait, certainement son film le plus abouti, où les relations filiales prennent une tournure particulièrement dramatique.

Face à l’échec de son personnage et devant les destins brisés de Butch et Philip, Clint Eastwood dit surtout que la perfection du monde ne peut plus être qu’ironique : ici-bas, la haine, la violence et l’inconscience auront toujours le dernier mot.

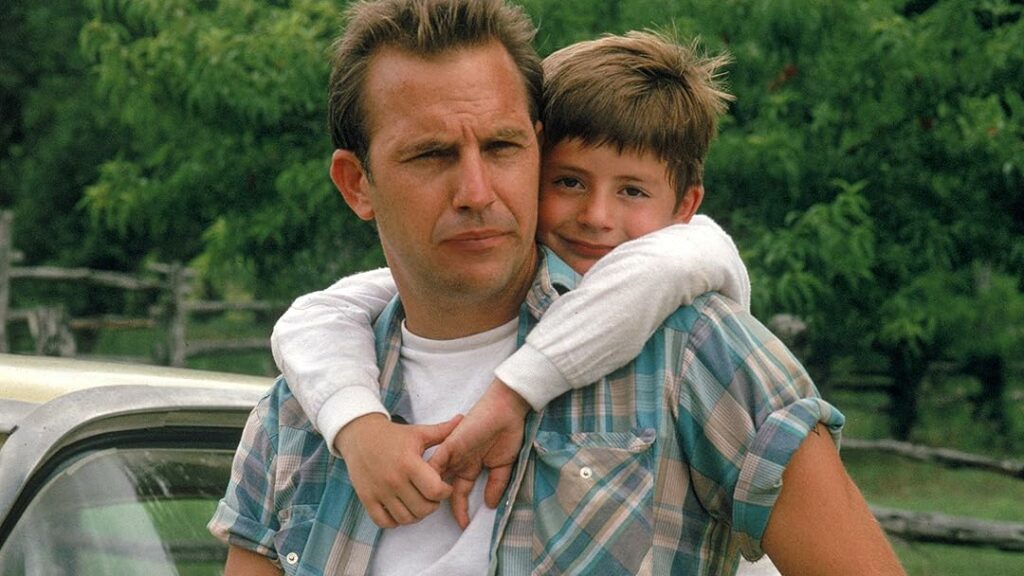

Dans ce road-movie non dénué de violence, le destin de Philip, un jeune garçon élevé dans une famille attachée à l’idéologie des Témoins de Jéhovah et où la figure du père fait défaut, croise celui de Butch (incarné par Kevin Costner), un criminel en cavale, lui aussi en mal d’autorité paternelle, qui kidnappera l’enfant. A partir d’un scénario policier, où il s’agirait surtout de rattraper le prisonnier et de libérer le garçon, Clint Eastwood crée une histoire toute autre, inattendue, où se tisse une relation amicale, puis filiale, entre les deux protagonistes. Etonné par le mode de vie du jeune garçon, Butch fait découvrir le monde à Philip : Halloween et son fameux « trick or treat », les déguisements et les friandises ainsi que les virées en voiture sont autant de choses auxquelles Philip n’avait pas accès et qu’il peut enfin goûter aux côtés de Butch, figure masculine auprès de laquelle il deviendra un homme, un vrai.

A travers cette transmission d’une virilité revendiquée, Butch entend surtout réparer les erreurs de son propre patriarche, en étant présent pour Philip et en le préparant à affronter le monde. Dans ses efforts pour que le petit garçon commence réellement à vivre, Butch prône surtout un amour parental trop peu présent dans son éducation et dans la société qui l’entoure. Durant leur voyage, Butch et Philip rencontrent des familles, en apparence heureuses et soudées, qui ne communiquent pourtant que par la violence et les cris : la relation à peine naissante, si temporaire soit-elle, entre le criminel et le jeune garçon paraît donc bien plus naturelle et sincère qu’au sein de ces familles « normales » et de ces foyers désertés par l’affection et la bienveillance.

Tout en nous laissant adhérer à cette surprenante connexion entre deux êtres que tout opposait a priori, Clint Eastwood ne nous laisse jamais oublier pour autant que celle-ci peut prendre fin à tout moment, en nous rappelant le statut éminemment précaire de cette situation d’affection nouvelle. Nous savons pertinemment que la séparation est inéluctable et pourtant, la scène finale ne manque jamais de nous ébranler à chaque nouvelle vision, tant ce qui s’y déroule semble d’une parfaite injustice. Là où la violence règne au final de L’Inspecteur Harry ou d’Impitoyable, la fin d’Un Monde parfait baigne dans une tristesse incommensurable, d’autant plus qu’elle vient expliquer le tout premier plan du film d’une manière éminemment tragique et inoubliable.

De son côté, Clint Eastwood, ici dans la peau du Texas Ranger Red Garnett, se met également en scène dans un rôle un tantinet burlesque, mais principalement et profondément dramatique. Outre le fait que l’acteur commence à mettre à mal sa silhouette invincible de cow-boy en se dessinant comme un homme vieillissant et un peu rustique, son personnage est profondément hanté par une faute passée, qu’il passera l’entièreté du film à vouloir racheter. Face à l’échec de son personnage à retrouver bonne conscience et devant les destins brisés de Butch et Philip, Clint Eastwood dit surtout, en ancrant son film à la veille de l’assassinat de Kennedy et de la fin du « rêve américain », que la perfection du monde ne peut plus être qu’ironique : ici-bas, la haine, la violence et l’inconscience auront toujours le dernier mot. « I don’t know nothing, not one damn thing » prononce d’ailleurs Eastwood/Garnett en dernier ressort, effondré face à un monde au bord du chaos dont la cruauté n’aura jamais autant brillé que dans ce film tout simplement parfait.

Emilie Bochard

Sur la route de Madison : les cendres des rêves

On n’a sans doute pas assez dit à quel point le talent de metteur en scène de Clint Eastwood consistait en grande partie à récupérer des projets à l’origine desquels il ne se trouvait pas, et à réussir contre toute attente à les faire siens. C’était déjà le cas pour Josey Wales hors-la-loi, western tourné après la défection de Philip Kaufman, qui compte parmi ses plus belles réussites. Idem pour La Corde raide, thriller sexuel signé par le scénariste Richard Tuggle mais dont il se murmure que Clint l’aurait en fait réalisé de bout en bout. Plus récemment, des projets qui auraient dû atterrir dans l’escarcelle de Steven Spielberg (Mémoires de nos pères, American Sniper) se sont retrouvés finalement chez Clint Eastwood qui est parvenu à en faire des succès. C’était déjà le cas avec Sur la route de Madison qui fait partie des quatre ou cinq films majeurs que Clint Eastwood a alignés d’affilée au milieu des années quatre-vingt-dix, d’Impitoyable à Minuit dans le Jardin du Bien et du Mal, qui l’ont consacré définitivement grand cinéaste devant l’Eternel.

Sur la route de Madison s’adresse ainsi aux rêveurs, en leur disant que leurs rêves n’étaient pas vains car ils ont apporté de l’espoir, de la lumière et de la beauté en ce monde.

En effet, Sur la route de Madison aurait normalement dû enrichir la filmographie de Steven Spielberg. Etant donné la tendance naturelle de ce dernier au sentimentalisme larmoyant, on pourrait rétrospectivement redouter ce que cela aurait pu donner entre ses mains. Il a ensuite passé le relais à Bruce Beresford (Crimes du cœur, Miss Daisy et son chauffeur), qui était volontaire pour le réaliser mais tenait à modifier un élément central de l’histoire. Il souhaitait rajeunir la protagoniste féminine, la faisant passer de 45 à 30 ans. Or une femme de trente ans alimente nettement moins le conflit dramatique car l’adultère eût été alors trop facile et le renoncement à sa vie de famille moins pénible.

Recruté pour le premier rôle masculin, Clint Eastwood, en symbiose avec l’équipe de production de Spielberg, a manifesté son désaccord total avec cette position de Beresford, cinéaste assez anodin. Il a ensuite récupéré le projet. Bien lui en a pris car Sur la route de Madison est un chef-d’œuvre absolu, rayonnant sur l’ensemble de sa filmographie comme un soleil aveuglant. Il est étrange de constater que le plus beau film jamais tourné par Clint Eastwood ne contient pas l’ombre d’un flingue, lui qui en a tant usé et abusé en tant que flic ou cow-boy.

Sur la route de Madison raconte pourtant une histoire simple, celle d’une rencontre amoureuse en 1965 pendant quatre jours de Francesca, une fermière de l’Iowa, d’origine italienne, et de Robert Kincald, un photographe professionnel, chargé par le National Geographic de rapporter des images des ponts couverts du comté de Madison. L’amour naît quasiment au premier regard, l’attirance est réciproque, ils vont s’aimer et se séparer. La ligne dramatique est ainsi d’une simplicité absolue, héritée d’un best-seller, ayant la réputation d’un roman de gare et disposant de ressorts dignes du plus effroyable mélo.

Or de ce matériau peu exaltant, Eastwood va en tirer de l’or, en dégageant les lignes de force du récit et en épurant au maximum les sentiments et les effets de mise en scène. La mise en scène respire et laisse de l’espace aux personnages pour déployer l’étendue infinie de leurs sentiments. Clint Eastwood va insister sur les retours au temps présent, présentant les enfants de Francesca qui découvrent son histoire d’amour cachée au moment de son enterrement. Ses enfants, comme un chœur antique, vont commenter son histoire, en s’apercevant que sa vie de ménagère bien rangée a caché un immense secret. Représentant les spectateurs, ils vont (re)vivre son histoire, dans un effet décalqué de Retour vers le futur, se projetant dans la jeunesse de leur mère et se retrouvant dans ses indécisions. Cette dimension temporelle de flash-back apporte de la profondeur à cette narration et leur apprendra la tolérance envers les émotions humaines.

Elargissant la transversalité de la temporalité de l’histoire, Eastwood évite également la verticalité morale du manichéisme, en ayant l’intelligence de ne pas présenter le couple de Francesca comme un repoussoir et un fardeau. Francesca aime son mari ainsi que ses enfants. Elle n’aime pas son mari de passion mais il ne mérite pas d’être quitté pour ce qui pourrait se révéler comme un fantasme illusoire et trompeur. Il aurait été facile de dépeindre Richard Johnson, le mari, comme un rustre abominable. Eastwood n’est pas tombé dans ce piège et lui donne sans doute la plus belle réplique du film qui déchire le cœur, à chaque fois qu’elle est visionnée : « je sais que tu avais tes rêves. Je regrette de n’avoir pas pu te les offrir ».

Sur la route de Madison est un chef-d’œuvre absolu, rayonnant sur l’ensemble de sa filmographie comme un soleil aveuglant. Il est étrange de constater que le plus beau film jamais tourné par Clint Eastwood ne contient pas l’ombre d’un flingue.

De son côté, Meryl Streep, parfois agaçante dans sa volonté effrénée de performance dans ses autres films, n’a jamais été aussi juste et crédible que dans le rôle de Frannie, une ménagère enracinée à la terre, dont les sentiments vont progressivement vaciller, son plus beau rôle sans hésiter. Quant à Eastwood, il se sera rarement montré aussi humain et vulnérable qu’ici. Toujours homme de nulle part, il apparaît et disparaît comme un fantôme, spectre d’un amour inassouvi durablement dans la vie réelle, comme L’Homme sans nom de ses westerns. Toutefois il n’arbore plus d’armes. Sa seule arme est son appareil photo qui lui sert à capturer des éclats de beauté. Lorsqu’il apparaît tête nue, mouillé et décoiffé par la pluie, Eastwood s’expose comme jamais, ne s’occupant plus de son apparence physique. Francesca, devant ce don de soi, hésite à le rejoindre dans la scène qui va suivre, la scène dite de la camionnette ou de la main sur la poignée de la porte, la scène la plus bouleversante jamais vue dans un mélo, instaurant un suspense sentimental proprement insoutenable.

A partir de là, les destins se sépareront mais ils ne s’oublieront jamais, en dépit de l’éloignement physique. Lorsque Robert mourra, ses cendres seront jetées au-dessus de son pont préféré dans le comté de Madison. Francesca exprimera le même souhait. Faute de s’être rejoints dans la vie, ils se rejoindront dans la mort. « Ashes to ashes », comme l’aurait chanté David Bowie ou « De notre amour feu ne resterait que des cendres » s’écrierait Jane Birkin. Sur la route de Madison s’adresse ainsi aux rêveurs, en leur disant que leurs rêves n’étaient pas vains car ils ont apporté de l’espoir, de la lumière et de la beauté en ce monde : « les vieux rêves étaient de bons rêves. Ils n’ont rien donné mais je suis heureux de les avoir eus ».

David Speranski

Minuit dans le Jardin du Bien et du Mal : vérité et homosexualité

On dit souvent que Clint Eastwood est conservateur et réactionnaire. Alors oui, Clint aime l’ordre, l’autorité, la discipline, la Nation, etc. Cependant si l’on regarde attentivement tous ses films, la plupart du temps, il prône une tolérance et une ouverture morale que beaucoup de gens de gauche lui envieraient probablement. Par conséquent, on peut être comme Clint Eastwood réactionnaire sur le plan économique et social, et complétement tolérant sur le plan moral, ce qui n’est pas forcément contradictoire. Minuit dans le Jardin du Bien et du Mal, son vingtième film, en est une preuve éclatante.

Long de ses deux heures et demie, parfois imparfait mais toujours dense et passionnant, Minuit dans le Jardin du Bien et du Mal est un beau et majestueux fleuve cinématographique et décrit surtout la ville fascinante de Savannah, une ville qui semble s’être arrêtée dans le temps.

Minuit dans le Jardin du Bien et du Mal est donc le vingtième film de Clint Eastwood mais représente surtout sa troisième tentative pour acquérir une crédibilité en tant que metteur en scène, sans jouer dans ses films. En 1973, Eastwood avait tourné Breezy, échec critique et public. En 1988, Bird récoltera des louanges de la critique mais n’attirera pas ou peu les spectateurs. Eastwood reste pourtant persévérant et tourne Minuit dans le Jardin du Bien et du Mal en 1997. Ce sera à nouveau un échec public et critique. Le temps a depuis réhabilité l’œuvre d’Eastwood. Il faudra néanmoins attendre 2004 avec Mystic River, pour voir enfin Eastwood consacré au box-office et par la presse pour un film dans lequel il ne joue pas.

En 1997, Eastwood avait pourtant mis certains atouts de son côté. Comme Sur la route de Madison, Minuit dans le Jardin du Bien et du Mal est l’adaptation d’un best-seller, la description de la ville fascinante de Savannah, ville du Sud des Etats-Unis, – qui a donné naissance entre autres à Johnny Mercer, célèbre auteur de chansons, – à travers le procès d’un riche aristocrate accusé de meurtre, Jim Williams. Cependant, alors que toutes les descriptions du roman s’accordent à présenter Jim Williams comme un sosie éventuel d’Eastwood (mince, grand, sophistiqué), il refuse de jouer le rôle principal de son film et le délègue à Kevin Spacey, beaucoup moins ressemblant, surtout pour la taille.

Le hic se trouve peut-être dans une particularité du personnage de Jim Williams : il est homosexuel et a assassiné par accident ou préméditation son amant, un prostitué notoire. Eastwood ne se sentait peut-être pas crédible pour interpréter un homosexuel. En revanche, il éprouvera beaucoup moins de réticences à représenter l’homosexualité dans son film. Trois thématiques s’enchevêtrent ainsi dans l’oeuvre, sans s’emmêler : la description de la vie de la ville, Savannah ; le procès de Jim Williams, accusé du meurtre de son amant, menant à une interrogation toute pirandellienne sur le sens de la vérité ; enfin une représentation de l’homosexualité camouflée comme chez Jim Williams ou triomphante dans le cas de la spectaculaire Lady Chablis, célèbre travesti de Savannah, qui disposera du grand luxe d’interpréter son propre rôle dans le film.

Par rapport à la représentation de l’homosexualité, Eastwood la figure de manière tout à fait normale, faisant preuve d’une ouverture d’esprit extrêmement louable. Certes, dans le cas de Jim Williams, elle est camouflée et tolérée par ses amis richards. Ils se détourneront cruellement de lui quand ils apprendront officiellement la vérité. En opposition à cette homosexualité honteuse, Eastwood montre avec délectation le travestissement triomphant de Lady Chablis, hilarante à chaque séquence. Le film est construit avec une telle symétrie qu’il montre en parallèle ces deux manières de vivre sa marginalité. Eastwood tranche bien évidemment en faveur de la deuxième, Lady Chablis étant un tel personnage hors normes qu’elle vole à elle seule des séquences entières du film qui figurent parmi certaines des séquences les plus inoubliables et surtout drôles du cinéma eastwoodien.

Quant au procès, Jim Williams est censé avoir tué le prostitué Billy Hanson par légitime défense. Mais la vérité s’avérera être bien plus complexe car il avouera un jour à John Kelso, le journaliste-témoin du film, qu’il l’a tué avec préméditation car l’arme de Billy qui le menaçait s’était enrayée. Disait-il la vérité ou pas ce jour-là ? On ne le saura jamais. On croyait que Clint Eastwood nous embarquait dans un procès où la vérité devait triompher, comme dans certains John Ford (Vers sa destinée, Le Sergent noir) mais la suspicion s’installe et on se retrouve au bout du compte avec un présumé innocent qui était peut-être coupable, comme dans Autopsie d’un meurtre d’Otto Preminger. La vérité ne sera jamais dévoilée car comme Williams répond à Kelso, avant de mourir d’un arrêt du cœur, affirmant un certain relativisme moral : « la vérité, comme l’art, est dans le regard de celui qui la contemple. Croyez ce que vous déciderez et je croirai ce que je sais ».

Long de ses deux heures et demie, parfois imparfait mais toujours dense et passionnant, Minuit dans le Jardin du Bien et du Mal est un beau et majestueux fleuve cinématographique et décrit surtout la ville fascinante de Savannah, une ville qui semble s’être arrêtée dans le temps. C’est « Autant en emporte le vent sous mescaline », s’exclame John Kelso. Par bien des côtés, Savannah fait penser à Twin Peaks, l’occasion pour Eastwood de flirter pour la première fois avec un surréalisme lynchien. On y croise ainsi un homme qui promène un chien invisible, une prêtresse vaudou qui soigne ses clients avec des bouteilles d’eau non polluée ou encore un type qui a attaché des mouches mortes autour de sa tête. De ce périple au long cours, on retient surtout une immersion troublante dans une ville hors du temps qui semble être le véritable personnage du film. A Minuit dans le Jardin du Bien et du Mal, le voyage s’avère magnifique et inoubliable.

David Speranski

Million Dollar Baby : défier la fatalité

Parmi les films les plus appréciés de Clint Eastwood se trouve Million Dollar Baby, ayant connu un très large succès public et reçu quatre Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Après avoir longtemps marché sur le fil d’une violence souvent équivoque, Eastwood livre ici un combat contre les préjugés, notamment en parvenant à insuffler une bonne dose de sentiments dans un univers masculin et brutal, celui de la boxe. Il faut dire que les aléas de l’existence et la souffrance mêlée des corps et des cœurs auront rarement autant brillé que sur le ring de Million Dollar Baby.

Dans ce film où Eastwood fait rimer force physique et choc émotionnel, deux êtres écorchés par la vie se rencontrent et vont s’aimer, contre toute attente. D’un côté, Maggie (Hilary Swank), une serveuse de 31 ans qui n’a pas un sou en poche, récupère les restes de ses clients et rêve de monter un jour sur le ring. De l’autre, Frankie (Clint Eastwood lui-même), un vieil entraîneur de boxe qui n’a plus de nouvelle de sa propre fille et se rend à l’église tous les dimanches sans pouvoir y trouver de réponses. Accompagné de son vieil acolyte Scrap (interprété royalement par Morgan Freeman), Frankie, après quelques réticences, prendra Maggie sous son aile pour la mener au sommet.

S’entremêlent alors des scènes de combat, où la fulgurance des coups s’accompagne d’une lutte furieuse contre l’injustice de la vie humaine, et des séquences plus douces, où la relation entre Frankie et Maggie évolue doucement et sincèrement vers un lien père-fille profondément bouleversant. Chacun trouve son compte dans ce nouveau contact inattendu et pourtant, la cruauté reprendra ses droits sur les âmes de ces deux êtres qui avaient bel et bien retrouvé espoir. Dans un savant mélange d’émotions, on passe d’une effervescence grisante au drame le plus complet, qui émerge véritablement dans le dernier tiers du film. Le mouvement et le raffut qui régnaient dans les championnats de boxe laissent alors place au silence religieux d’une chambre d’hôpital et à l’immobilité de Maggie, paralysée suite à un accident lors d’un duel.

Face à son erreur qui a causé l’échec de la jeune femme, Frankie se retrouve face à un dilemme : croire encore en la guérison de sa fille de substitution, ou lui rendre la liberté en l’aidant à mettre fin à son existence. A défaut de lui avoir donné la vie, Frankie se confronte à la possibilité de donner la mort à celle qui est devenue l’enfant qu’il n’attendait plus. Après lui avoir fait vivre diverses sensations, cette manière qu’a le protagoniste de s’emparer du destin et de défier la fatalité envoie un coup de poing fatal dans les tripes du spectateur. La maestria avec laquelle Eastwood explore la complexité de ses personnages confère à Million Dollar Baby une aura éminemment humaine et un caractère purement inoubliable.

Les aléas de l’existence et la souffrance mêlée des corps et des cœurs auront rarement autant brillé que sur le ring de Million Dollar Baby.

Dans cette décision impossible, la figure eastwoodienne se métamorphose complètement : autrefois impassible en cow-boy impitoyable ou en flic sanguinaire, Clint Eastwood montre ici qu’il est plus que jamais capable d’émotions. Sublimé par la photographie de Tom Stern et par des gros plans soulignant son grand âge, l’acteur adopte pour la première fois un faciès meurtri et creusé par la culpabilité. De ce point de vue, le final s’avère d’une beauté saisissante, tant il dessine à la fois l’accès du personnage vers un au-delà indéterminé et la disparition progressive de la figure eastwoodienne des écrans, qui prendra réellement effet avec Gran Torino, quatre ans plus tard.

Million Dollar Baby s’affirme alors comme un excellent film de boxe couplé d’une odyssée humaine et bouleversante, où la rage de vaincre et la douleur de vivre ont rarement été représentées d’une manière si fusionnelle et tragique à la fois. « Tough ain’t enough » dit Frankie à Maggie en début de film : Eastwood nous assène le même sermon, pour nous rappeler que la force et la volonté ne suffisent pas pour affronter les violences que nous réservent nos destinées. En mêlant frénésie physique, tragédie de l’existence et sentiments humains, Clint Eastwood prouve une nouvelle fois qu’il a lui aussi défié la fatalité et qu’il n’a pas volé sa place d’immortel, en tant qu’acteur mais aussi en tant que cinéaste, au panthéon du Septième Art.

Emilie Bochard

L’Echange : mon fils, ma bataille

A Los Angeles, en 1928. Christine Collins s’aperçoit un jour de la disparition de son fils Walter. Quelques mois plus tard, son fils réapparaît mais elle ne le reconnaît pas. Elle se lance dans une lutte sans merci dirigée contre les autorités municipales et la corruption policière, dans l’espoir de retrouver enfin son fils. La police décide de l’interner de force dans un hôpital psychiatrique…

L’Echange, grand film malade, en dépit de ses imperfections, récapitule les thèmes eastwoodiens sous une nouvelle forme et montre que la rage du vieux lion contre le système ne s’est toujours pas éteinte.

A l’époque du tournage de L’Echange, Clint Eastwood avait déjà soixante dix-huit ans et s’offrait le luxe de se réinventer une nouvelle fois, en prenant le risque d’un film entièrement centré pour la première fois sur un personnage féminin. L’œuvre eastwoodienne s’est féminisée avec les personnages importants de Meryl Streep ou d’Hilary Swank dans Sur la route de Madison ou Million Dollar Baby mais il s’agit de la première fois que l’on y trouve une protagoniste féminine sans contrepoids masculin interprété par le metteur en scène. Jusqu’à ce jour, Eastwood n’a d’ailleurs pas réédité cette expérience.

Certes l’on retrouve dans L’Echange la figure de l’enfant disparu ou en danger, qui apparaît de manière récurrente dans l’oeuvre d’Eastwood : en particulier dans Un monde parfait, l’un de ses plus beaux films, et Mystic river, sélectionné à Cannes en 2003 et reparti bredouille. Cette thématique a ainsi inspiré les œuvres de Sean Penn (The Crossing guard, The Pledge) ainsi que le premier film de Ben Affleck, Gone baby gone. Dans la dernière partie de L’Echange, il traite également de la peine de mort, avec une efficacité répulsive digne du Kieslowski de Tu ne tueras point, déjà à l’œuvre dans le méconnu Jugé coupable.

Le début fait pourtant un peu peur, avouons-le. Sur une musique très sentimentale, composée par Eastwood lui-même, la reconstitution des années 30 affiche ses couleurs d’époque et fleure bon la naphtaline. Angelina Jolie semble elle-même figée dans son rôle de mère affectueuse et n’affiche que deux expressions sur son visage : le sourire et l’angoisse et quasiment une seule réplique qui ne quittera plus votre mémoire, après la projection, tant elle aura été assénée: « where is my son?« .

Car le film commence réellement avec la disparition de l’enfant et surtout les retrouvailles de la mère avec celui qui souhaite prendre sa place, imposteur trop peu ressemblant. La véritable couleur du film s’impose : ce sera le noir jusqu’à la fin. Eastwood, hors-la-loi de légende, confirme sa position par rapport aux institutions, mairie, police, médecine, en les critiquant et les remettant en cause, déjouant leurs mécanismes de substitution et de compensation, leurs petits jeux hypocrites, destinés à assurer la reproduction des élites. Seule la religion en la personne du révérend interprété de manière formidable par John Malkovich est épargnée sans doute parce qu’il s’agit de la seule personne qui croit de manière sincère en quelque chose.

Tout le système du pouvoir est ainsi démonté, faisant de L’Echange, en dépit de l’éloignement temporel, un véritable brûlot politique qui demeure, même aujourd’hui, d’actualité. Eastwood prend ainsi en bon cow-boy la défense des faibles et des opprimés, des femmes qui se faisaient interner de force par la police, à partir du moment où elles gênaient un représentant de l’ordre, des enfants qui se faisaient assassiner en toute impunité par un sadique ambigu, des prisonniers même coupables qui se faisaient pendre de manière inhumaine par l’appareil d’Etat. Dans les passages où les enfants meurent de peur devant leur tortionnaire, il retrouve même des accents de La Nuit du Chasseur, film mythique entre tous.

L’Echange, grand film malade, en dépit de ses imperfections, récapitule les thèmes eastwoodiens sous une nouvelle forme et montre que la rage du vieux lion contre le système ne s’est toujours pas éteinte. Aujourd’hui, en le revoyant, il pâtit d’un trop grand cumul de thèmes dont un seul aurait suffi à un film normal : le combat d’une femme, le mal fait aux enfants, la critique de la peine de mort. Parfois, comme ici, le résultat n’est pas forcément égal à la somme des parties. Mais lorsque les parties demeurent tout aussi remarquables, il n’existe pas de raison valable de ne pas se laisser tenter. Eastwood y confirme son virage dramatique, profondément entamé avec Mystic River et Million Dollar Baby, mais saura par la suite mieux gérer son abondance de thèmes.

David Speranski

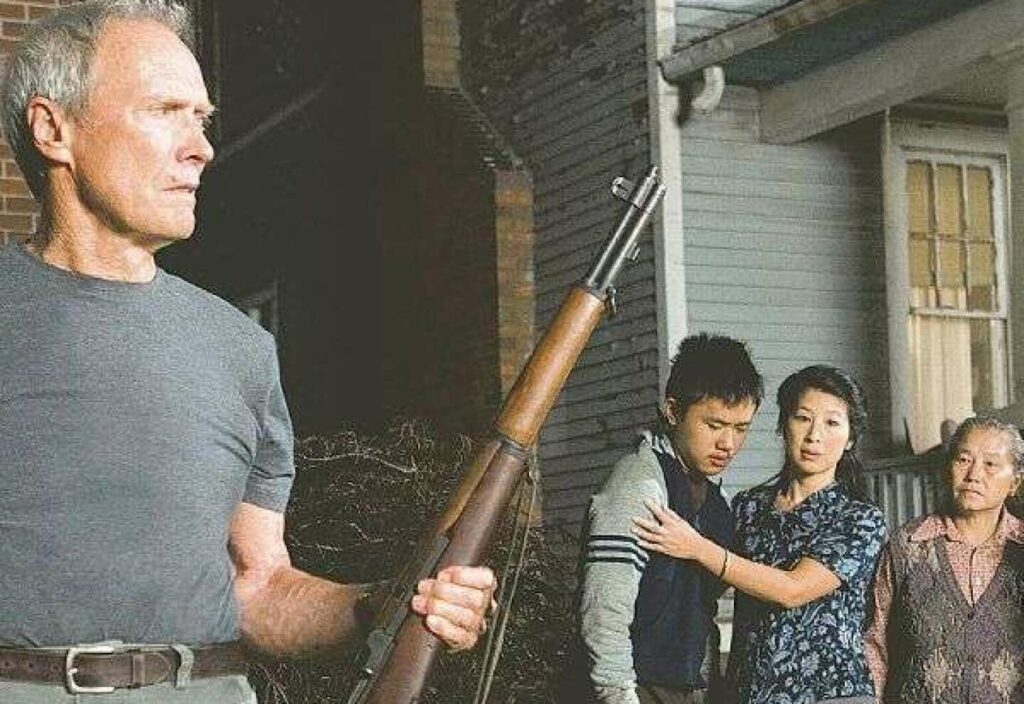

Gran Torino : la paix du héros

Clint Eastwood est un mythe américain. L’image du héros dans toute sa splendeur, celui que chaque enfant a souhaité être, en devenant un adulte, toujours en quête de cette image primale. Clint Eastwood est un cowboy moderne entretenant son image au fil d’une filmographie républicaine. L’homme transmet ses principes à travers chaque travail, manipulant une droiture taiseuse dont chaque spectateur a su se délecter.

La fin d’un mythe tombant devant la caméra pour mieux s’élever derrière, continuant une carrière de metteur en scène sous d’autres prismes.

D’abord cowboy solitaire et muet, puis flic violent, parfois alcoolique (L’Epreuve de force), Clint Eastwood est cette figure tutélaire qui se fait respecter par un simple regard. De cette posture charismatique, il faut y ajouter une intelligence de choix et une conduite de carrière presque parfaite. Depuis une vingtaine d’années, Clint Eastwood se fait rare sur les écrans. Il choisit ses rôles avec minutie, se concentrant à la réalisation de drames, biopics et autres adaptations. Il s’essaie même avec plus ou moins de succès au fantastique avec Au-Delà.

Qui mieux que lui-même peut alors signer la disparition de ce personnage mythique inventé par lui cinquante ans en arrière ? Par Gran Torino, il a voulu mettre fin à une carrière d’acteur sublime et violente avec finesse et sagesse. Une belle retraite méritée. Depuis, il est réapparu avec La Mule et Cry Macho.

En apprenant la mise en chantier de Gran Torino, beaucoup ont exprimé l’idée que le film serait un dernier chapitre de L’Inspecteur Harry. Harry Callahan serait à la retraite dans un paisible quartier qui voit arriver une bande semant le désordre. L’inspecteur décide alors d’intervenir. L’idée d’un vigilante avec l’inspecteur Harry serait superbe. Mais Clint en décide autrement, nous présentant Walt Kowalski, un ancien mécanicien de Ford, venant de perdre sa femme. Eastwood se focalise sur un vieil homme à la retraite qui va essayer de réorganiser sa vie sans sa femme. Au même moment, ses voisins asiatiques subissent les agissements d’une bande de voyous, notamment le plus jeune protégé par sa grande sœur.

Par ce rôle de Walt Kowalski, Clint Eastwood retrouve cette droiture froide et charismatique. L’homme est un ancien soldat de la guerre de Corée essayant tant bien que mal de vivre sans sa femme. Ses deux fils sont des ingrats superficiels ne comptant que sur l’héritage. Alors de fil en aiguille, Walt va se prendre d’affection pour ce gamin droit et courageux qui repousse les avances d’un gang qui lui propose de les rejoindre. Son cousin, chef de la bande, le poursuit inlassablement. Clint Eastwood fait de Gran Torino un film sur la famille et l’héritage. Walt Kowalski n’a jamais su élever ses deux fils. C’est son plus grand regret comme il le confesse au père Janovich. Il prend alors le jeune Thao sous son aile. Ils deviennent père/fils de substitution. A travers cette relation, Walt s’ouvre à la famille de Thao et à sa sœur. L’homme retrouve le goût de la vie essayant même de se rapprocher de ses fils.

Gran Torino est un film sur la transmission et la place laissée de notre vivant. Walt Kowalski est un homme ayant combattu toute sa vie pour offrir une vie honorable à sa famille. À force de se battre, il en a oublié l’essentiel, le partage. Suite à la disparition de sa femme, des étrangers vont lui ouvrir les yeux en partageant leur bonté et leur générosité. Alors cette ombre taiseuse assise sur son perron, une bière à la main, va se battre de nouveau pour eux. Un dernier fait d’armes pour un homme d’honneur qu’est Walt Kowalski, la conclusion imagée d’une carrière sublime en tant qu’acteur, cette belle gueule crispée qui aura fait de Clint Eastwood une star, mais surtout un exemple pour tous. La fin d’un mythe tombant devant la caméra pour mieux s’élever derrière, continuant une carrière de metteur en scène sous d’autres prismes. D’autres héros américains en concordance avec l’image de Clint, des hommes comme Chris Kyle ou encore Chesley Sullenberger.

Mathieu Le Berre

Invictus : « je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ».

Invictus est un film réalisé par Clint Eastwood avec Morgan Freeman et Matt Damon, qui narre l’histoire de Nelson Mandela arrivant au pouvoir en Afrique du Sud en 1995. L’histoire débute avec une vue sur l’équipe des Springboks en train de s’entraîner à coté d’un terrain délabré où de jeunes enfants noirs jouent au foot et où l’on apprend la libération de Nelson Mandela, puis son accession au pouvoir. On constate une première opposition entre Blancs et Noirs, les premiers considérant le futur président comme un terroriste et les seconds se réjouissant de la libération de ce grand homme.

Par la suite, l’histoire montre la gouvernance de Mandela par le pardon et la paix envers ceux qui leur ont fait du tort. Ayant écopé d’une peine de 27 ans de prison, Mandela connaît l’enfer de la prison et ce qui est le plus rattaché aux prisonniers, à savoir l’équipe de rugby des Springboks qui n’est d’ailleurs pas chérie uniquement par les prisonniers. Il va donc mettre en avant la coupe du monde de rugby organisée chez eux, en Afrique du Sud. Les Springboks, équipe de rugby d’Afrique du Sud, étant à ce moment précis une piètre équipe, fera l’objet de carte maîtresse dans la politique de Mandela. Nous suivrons donc cette équipe, perdante au début, commencer à progresser après moult entraînements, puis se qualifier à la Coupe du Monde. Durant cet entraînement, de son côté Mandela se déplacera et fera des discours afin de réunir tout le monde vers un symbole de paix.

Invictus met donc très en avant le sport et ses valeurs ainsi que tout ce qui le caractérise. Dans le film, Nelson Mandela va utiliser l’équipe de rugby d’Afrique du Sud, composée entièrement de Blancs et d’un seul Noir pour en faire un modèle d’intégration. Mandela prône la paix et le respect, comme le sport est censé le faire, c’est pour cela qu’il l’utilise pour rallier les différentes populations entre eux. Cependant, nous constatons dans le film que les supporters sont divisés en deux camps totalement contradictoires. D’un côté il y a les Africains d’Afrique du Sud qui supportent les Springboks alors que l’équipe ne comporte qu’un seul noir, et les Anglais d’Afrique du Sud qui ne soutiennent pas l’équipe alors qu’elle est composée très majoritairement de joueurs blancs. Cette opposition est assez équivoque et contradictoire, elle marque l’Apartheid.

Fondée sur une politique d’acceptation et de pardon, une équipe reniée par ses propres supporters est le meilleur moyen d’appliquer une telle politique. C’est un peu un jeu d’échecs par le rugby qui se met en place : au lieu de continuer l’opposition ou d’essayer de la combattre par des moyens économiques ou politiques traditionnels, c’est par le sport et ses enseignements que cela passe, un moyen qui rassemble tout le monde autour d’une même bannière, d’une même volonté, d’une même équipe. Cette stratégie mettra en valeur cette équipe et les mettra au rang de modèles, du fait de leur progression fulgurante. Ce film est une véritable leçon de vie de la part de Nelson Mandela. De quoi regretter amèrement aujourd’hui la disparition de cet homme. Voir de telles images aujourd’hui rend pensif. Quelle maturité humaine et sociale de réfléchir comme le fait le président, quel discours et quelle mentalité de pouvoir combattre tant d’injustices par une simple idée et des agissements si simples. Vaincre la violence, la haine, la délinquance, la pauvreté, les différences par quelques gestes et idées.

Mais si le message et le fond du film sont époustouflants de bon sens et de bonnes intentions, c’est avant tout grâce au contexte, grâce à ce personnage emblématique dépeint dans Invictus. L’impact de Clint Eastwood est assez faible. Admettons qu’il est bienvenu de traiter de ce genre d’histoire au cinéma et que cela peut effectivement avoir un impact énorme sur une génération toute entière. Cependant la mise en scène est assez balourde. Ralentis par-ci, musique mélancolique par-là. On ne peut pas crier à l’ingéniosité. Les sentiments sont clairement soutirés tout au long du long métrage. On est assez loin de la maîtrise de Gran Torino, Morgan Freeman étant clairement le pilier sans faille de cette production. Matt Damon n’a pas à rougir évidemment, mais si l’histoire est émouvante à souhait, on ne peut pas vraiment dire que le réalisateur y apporte grand-chose quand les acteurs ont un impact bien plus présent.

On regrettera également l’absence de véritable explication de ce qu’est l’Apartheid, celui-ci ne se résumant pas à une opposition entre Noirs et Blancs mais impliquant d’autres ethnies et beaucoup plus de nuances que le film ne traite pas. Certainement un choix, mais qui manque probablement de recul.

Au lieu de continuer l’opposition ou d’essayer de la combattre par des moyens économiques ou politiques traditionnels, c’est par le sport et ses enseignements que cela passe, un moyen qui rassemble tout le monde autour d’une même bannière, d’une même volonté, d’une même équipe.

Il s’avère que le film montre, avec des passages-clefs et de façon claire, les différentes facettes que le sport devrait apporter avec ses valeurs. Il marque bien l’utilisation du sport dans la politique et les tensions que peuvent avoir chacun des partis après une histoire comme celle qu’a subie l’Afrique du Sud. La tournure du film est donc assez claire, impactante sur son propos, même si elle manque d’explications précises sur son contexte.

Aymeric Dugénie

J. Edgar : l’ascension d’un homme seul contre tous

Explorer la vie d’une personne telle que J. Edgar Hoover n’est pas chose simple. Premier directeur du FBI jusqu’à sa mort, il a travaillé avec huit présidents pendant sa vie, en utilisant des méthodes qui pouvait être louées ou au contraire peu recommandables afin d’obtenir ce qu’il voulait. C’est donc le portrait de cet homme difficile que Clint Eastwood a tenté de mettre en images lors de son film intitulé J. Edgar en 2011.

En fin de compte, J. Edgar se pose comme l’anti-Invictus d’Eastwood. Là où le biopic de Mandela donnait ses positions en mettant en valeur le personnage, pour Hoover c’est plutôt l’inverse.

Avec un casting donnant envie (DiCaprio dans le rôle principal, Naomi Watts dans le rôle de la secrétaire de Hoover, Armie Hammer, Lea Thompson…), le film partait sur de bonnes bases. Le scénario du film veut retracer la vie de Hoover depuis son enfance, son combat pour créer le Bureau, ainsi que toutes les mesures allant avec (trouver des locaux, des ressources, le port d’arme pour les agents…). Mais le film veut aussi montrer l’autre côté du personnage en dévoilant des moments de sa vie privée et le soutien qu’il reçut de la part de sa secrétaire et de son ami Clyde Tolson.

Fort du succès de Shutter Island et d’Inception, DiCaprio porte le projet sur ses épaules, Eastwood n’ayant pas réussi à renouer complètement avec le succès depuis Gran Torino sorti 3 ans auparavant. Le visionnage terminé, quid du film et du message qu’il apporte ? Malheureusement on en ressort plutôt vide, ne sachant pas sur quel pied se balancer.

Rien à redire concernant les acteurs qui livrent ici une bonne prestation dans l’ensemble. DiCaprio campe bien le personnage distant et calculateur de J. Edgar, prêt à tout pour son poste et ce qu’il a créé. Les autres personnages, bien que peu nombreux, profitent dès lors d’un traitement particulier propre à chacun et rendent le tout crédible, portés par un maquillage impeccable pour les rendre plus vieux qu’ils ne le sont.

Eastwood apporte par la même occasion son jeu d’ombres et de lumière dans son film. On le voit par exemple lors des scènes dans la maison de J. Edgar. Hoover ayant continuellement son corps coupé en deux par la lumière afin de montrer la dualité de son comportement : comment porter le Bureau le plus haut possible tout en cachant son homosexualité à la vue de tous ?

Concernant l’écriture, on sent la minutie documentaire apportée au film. Le film veut donner énormément de détails sur le contexte géopolitique de la situation, – comment Hoover le prend et l’adapte pour en tirer le meilleur parti-, et rend donc ce contexte plutôt bien.

La musique, signée Eastwood, reste discrète durant tout le film sauf à certains moments pour bien faire passer le message émotionnel (discours de Hoover sur l’amour…). Malheureusement certains points font tache. La fin du film peut déranger avec la conclusion de la vie d’Hoover et ces quelques notes de musique voulant vous tirer la larme à l’œil. Le maquillage qui était utile pendant tout le film fait à la toute fin ressortir sa supercherie lors des derniers plans avec Hoover. À côté de cela, le reste du scénario reste malheureusement plat tout le long de l’oeuvre, la faute à un manque de message direct et clair en fin de film. Sans spoiler, en tant que spectateur de sa vie, on ne sait finalement pas s’il est satisfait de son travail, s’il a des regrets, etc.

En fin de compte, J. Edgar se pose comme l’anti-Invictus d’Eastwood. Là où le biopic de Mandela donnait ses positions en mettant en valeur le personnage, pour Hoover c’est plutôt l’inverse. Eastwood pose le contexte et le personnage et c’est à nous d’en tirer les conclusions, même si on sent qu’Eastwood éprouve un peu de sympathie envers ce bègue homosexuel frustré. Le film est alors bien plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord.

Quentin Eluau

American Sniper : la mort dans la peau

On pensait avoir perdu Clint Eastwood depuis Gran Torino. A partir de ce film, il a en effet déserté l’écran de ses propres films ; s’était-il aussi absenté derrière la caméra ? En dépit de leurs réelles qualités, Invictus, Au-delà (peut-être son plus mauvais film), J. Edgar et Jersey Boys, ne parvenaient pas à renouer avec le même tranchant ni le même succès critique et/ou commercial. Avec American Sniper, l’un de ses dix meilleurs films, Clint revient au contraire en force et signe le plus gros succès de toute sa carrière, le double d’entrées de Gran Torino, et qui plus est, renoue avec la polémique chérie de ses toutes premières années, celles de L’Inspecteur Harry, où on le prenait sans nuances pour un fasciste.

A l’opposé de l’immense succès public, la critique bien-pensante, unanimement de gauche ou presque, a donc repris ses vieilles habitudes pour vilipender Clint Eastwood, en l’accusant d’avoir réalisé un film militariste à la gloire de l’armée et de promouvoir le meurtre et le racisme en la personne de Chris Kyle.

Or, ne confondons pas le film et la réalité. Si le personnage réel de Chris Kyle était incontestablement un raciste affabulateur, se délectant du meurtre et du sang de ses victimes, et regrettant seulement « de ne pas en avoir tué davantage », le personnage du film est extrêmement différent. Sous les traits de Bradley Cooper (incroyable dans son meilleur rôle à ce jour), Chris Kyle apparaît humain, perclus de remords et compatissant. Contrairement à la bête sanguinaire qu’il est censé incarner, Chris Kyle version Cooper hésite à tirer sur des enfants et apparaît modeste et souffrant d’un syndrome post-traumatique important. La réécriture du personnage est cruciale et à l’écran, le personnage est très politiquement correct, aimant profondément sa femme et ses enfants, fidèle à ses amis et humble, ne mettant jamais en avant son statut de héros américain.

American Sniper est un film extrêmement puissant et formidablement réalisé, structuré très simplement comme les meilleurs Eastwood, dans un va-et-vient entre une vie exaltante de héros en Irak et une existence familiale qui se déglingue progressivement aux Etats-Unis.

La clé du changement se trouve dans cette ligne révélatrice de dialogue: « au lieu de regretter de ne pas en avoir tué davantage », le seul regret de Chris Kyle est de ne pas avoir sauvé davantage de soldats américains. Nous sommes fort éloignés de la réalité mais il ne faut pas oublier que American Sniper est un film, cela demeure une fiction vaguement inspirée de la réalité. Dans quelques années, le souvenir de Chris Kyle aura disparu ; il restera uniquement le film et ses qualités esthétiques. Comme dans L’Homme qui tua Liberty Valance de John Ford, quand la légende dépasse la réalité, imprimons la légende. Par conséquent, Chris Kyle version Cooper reste tout à fait fréquentable, si on ne regarde que le film, en faisant abstraction de ce qui s’est réellement passé.

Le sujet accessoire de polémique, c’est de reprocher à Eastwood de considérer les snipers comme des héros, alors qu’il s’agit en fait de tueurs lâches et embusqués. Or on peut le constater dans le film, les snipers prennent des risques importants et certains ne reviennent d’ailleurs pas vivants ou entiers d’Irak.

Si ces deux reproches infondés sont dépassés, on peut alors juger sereinement du film en soi, tel qu’il est. D’un strict point de vue artistique, American Sniper est un film extrêmement puissant et formidablement réalisé. Il est structuré très simplement comme les meilleurs Eastwood, dans un va-et-vient entre une vie exaltante de héros en Irak et une existence familiale qui se déglingue progressivement aux Etats-Unis. Le film montre les traumatismes ressentis par Chris Kyle lors des attentats de Nairobi visant des citoyens américains, ainsi que bien évidemment lors de celui du 11 septembre, mais ne le caricature pas en bête furieuse et sanguinaire. Son seul souci est de protéger son pays et son armée.

Au fur et à mesure qu’il s’épanouira en Irak sous le nom de La Légende, atteignant son record de 160 tués en 1000 jours et 4 campagnes militaires, sa vie privée se dégradera. Sa tension artérielle augmentera de façon alarmante ; il s’énervera contre une infirmière qui ne s’occupera pas assez vite de sa fille ; il s’attaquera à un chien lors d’un barbecue. Si l’on veut se faire une idée assez précise de la guerre en Irak et des conséquences lourdes subies par les combattants, American Sniper ne peut se comparer qu’aux films de Kathryn Bigelow (Démineurs, Zero dark thirty) pour sa qualité documentaire et sa véracité.

Si le film touche autant, c’est que le personnage de Chris Kyle est manifestement à la dérive et que sa vie de couple est extrêmement mise en valeur, à égalité avec son activité de soldat en Irak, ce qui a permis de conquérir un public féminin, contrairement à la plupart des autres films de guerre. En-dehors des scènes très spectaculaires de tir, dont le fameux meurtre de Mustafa à plus de 1920 m, les scènes les plus bouleversantes sont de simples scènes de dialogue, comme cet appel téléphonique que Kyle passe à sa femme dans un bar, avant de rentrer au foyer familial, ou encore cette visite à l’hôpital de son collègue et ami défiguré, Biggles. Dans ces quelques scènes, Bradley Cooper déploie un potentiel d’humanité absolument époustouflant, que personne n’avait soupçonné.

Enfin, s’il faut faire définitivement un sort à cette réputation injustifiée de film militariste, il suffirait de citer une seule scène, celle de la lettre de Marc, un autre collègue de Chris Kyle, qui est lue à son enterrement, où Eastwood exprime tout son profond dégoût de la guerre : « La gloire est chose que certains chassent et d’autres trouvent sans la chercher. C’est un geste noble qu’on leur accorde. Mais je demande : comment savoir quand la gloire laisse place à une croisade injuste ? Un moyen injustifiable par lequel on se consume totalement ? J’ai vu la guerre…Et j’ai vu la mort».

David Speranski

Sully : American Hero

Dans American Sniper, Chris Kyle, tireur d’élite, tue 160 personnes ; dans Sully, Chelsey Sullenberger, pilote d’avion, sauve 155 personnes. C’est complètement différent et pourtant, par la façon dont Eastwood le montre, c’est la même chose. C’est l’occasion pour Clint Eastwood dans ces deux films d’analyser ce qui constitue un héros américain, c’est-à-dire une personne ordinaire qui effectue des actes qui deviennent extraordinaires, que le système feint d’approuver ou souhaite rejeter, alors qu’elle est tourmentée par des remords, des syndromes post-traumatiques ou des interrogations sans fin.

Depuis Gran Torino jusqu’à Sully, cinq des six films tournés par l’immense cinéaste américain sont des biopics parfois politiques (Invictus, J. Edgar), musical (Jersey Boys) ou militaire (American Sniper). Sully en est l’ultime illustration, portrait d’un pilote d’avion, homme ordinaire qui se transforme en un jour en un héros américain. L’âge avancé de Clint Eastwood n’est sans doute pas étranger à cette volonté affirmée de se pencher sur le parcours d’une vie. Réflexion sur la vanité de l’héroïsme, méditation sur la vieillesse, éloge du professionnalisme, critique du système judiciaire et médiatique qui s’acharne à déceler des failles chez des personnes irréprochables, Sully représente un peu tout cela, œuvre complexe et attachante, délaissant le clinquant des morceaux de bravoure pour approfondir les aspects feutrés d’une personnalité.

Le 15 janvier 2009, le commandant Chelsey Sullenburger, surnommé Sully, réussit un exploit sans précédent, en atterrissant sur les eaux glacées de l’Hudson. Le « miracle de l’Hudson » est célébré alors qu’en parallèle, une enquête menace de détruire la vie et la réputation de Sully, homme ordinaire devenu en un jour un des héros de l’Amérique.

Avec American Sniper, Clint Eastwood s’était penché sur un héros américain très controversé, Chris Kyle, tueur d’élite, miné par le spectre de l’autodestruction. Par un mouvement de balancier, habituel chez lui, et commun à beaucoup de très bons cinéastes, il s’est ensuite intéressé à un personnage complétement opposé, nettement plus unanimiste, le commandant Chelsey Sullenburger. Il s’agit donc ici d’un hommage à une personne vivante, héros incontesté de l’Amérique, par contraste avec la figure défunte et clivante de Chris Kyle. Comme pour Invictus, célébrant l’action de Nelson Mandela, Sully se range dans la catégorie peu fournie des films de Clint Eastwood, mettant en avant les bons sentiments et les personnages positifs.

Parmi les films et scènes d’aviation récents, on se souvient surtout des crashs impressionnants de Seul au monde ou Flight de Robert Zemeckis, ainsi que du crash de Lost, filmé à répétition, sous tous les angles de vue et toutes les perspectives des personnages. Clint Eastwood a cherché à faire autre chose, en ne présentant pas d’emblée la version intégrale de l’accident d’avion, mais en fournissant des flashs de séquences traumatiques, différant jusqu’à la fin, de manière très intelligente narrativement, le morceau de bravoure du film. Dans ces brèves scènes oniriques, Sully se revoit piloter l’avion, en provoquant des catastrophes, évoquant immanquablement celle du 11 septembre.

Car si le héros du film est irréprochable, il est pourtant tenaillé par le doute. A-t-il pris la bonne décision au bon moment ? N’est-il pas un imposteur ? Sa réputation ne va-t-elle pas s’écrouler comme un château de cartes ? Dans cette nuée de doutes, Sully rejoint ici American Sniper, ce qui semblait pourtant très improbable sur le papier. Eastwood ne s’intéresse donc pas aux héros invulnérables et sûrs de leur fait mais aux êtres ordinaires qui deviennent des personnes extraordinaires un peu malgré elles.

Réflexion sur la vanité de l’héroïsme, méditation sur la vieillesse, éloge du professionnalisme, critique du système judiciaire et médiatique qui s’acharne à déceler des failles chez des personnes irréprochables, Sully représente un peu tout cela, œuvre complexe et attachante, délaissant le clinquant des morceaux de bravoure pour approfondir les aspects feutrés d’une personnalité.