A l’occasion de la sortie de West Side Story, la nouvelle version signée Steven Spielberg, il s’avérait trop tentant de (re)voir le classique de la comédie musicale, West Side Story, de Robert Wise et Jerome Robbins, qui a popularisé et immortalisé les airs qui font partie du répertoire du genre : Maria, America, Tonight, I feel pretty, Somewhere, etc. Les cinémas ont d’ailleurs l’excellente idée de reprendre ce film, ce qui permet une comparaison inévitable. Steven Spielberg, ce magicien du cinéma d’aujourd’hui, a-t-il d’un seul coup de baguette magique démodé et rendu poussiéreuse cette oeuvre qui affiche soixante ans au compteur? Comment le casting de l’époque tient-il la route face aux jeunes pousses découvertes par Spielberg? Une nouvelle version s’avère-t-elle nécessaire ou inutile?

Il faut savoir que lorsque West Side Story, adaptation d’un succès de Broadway, débarque sur les écrans en 1961, la comédie musicale est déjà presque moribonde. Elle a connu son âge d’or dans les années 1945-1955, avec les chefs-d’oeuvre signés Gene Kelly-Stanley Donen et Vincente Minnelli (Le Chant du Missouri, Le Pirate, Un jour à New York, Chantons sous la pluie, Un Américain à Paris, Beau fixe sur New York, Tous en scène, Brigadoon). Depuis quelques grands maîtres hollywoodiens de la mise en scène se sont livrés à des réinterprétations du genre comme Mankiewicz (Blanches colombes et vilains messieurs) ou William Wyler (Funny Girl), comme si la comédie musicale faisait partie du cursus obligé d’un authentique grand cinéaste. Par conséquent, le genre est plus ou moins tombé en désuétude, de même manière que le western, revivifié par moments par quelques films-événements, des joyaux souvent en toc, ouvrage de faiseurs, parfois désirs de véritables metteurs en scène (Hello Dolly, Cabaret, New York, New York, Chicago, Nine, La La Land).

Tous les changements et aménagements suffisent à rendre la version Spielberg intéressante, voire même pertinente ; cela ne suffit pas à dépasser ou atteindre le niveau de la version Wise-Robbins, sauf pour ceux qui ne l’auraient jamais vue.

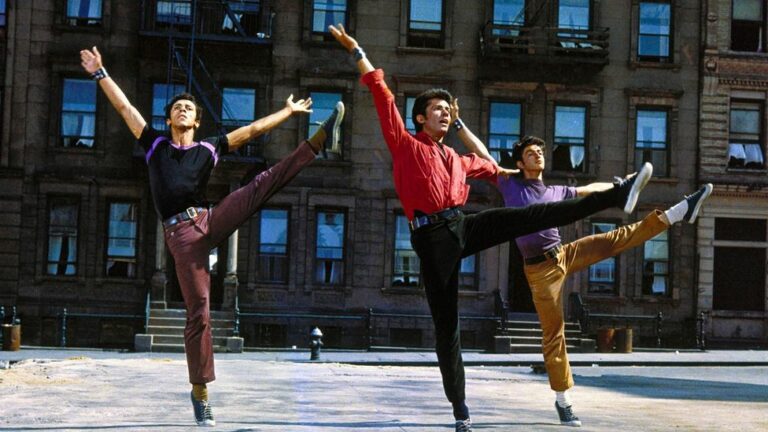

Quand Robert Wise réalise West Side Story, il est surtout un habile artisan ayant déjà à son actif plusieurs classiques dans des genres complètement différents (Nous avons gagné ce soir, Le Jour où la Terre s’arrêta, Je veux vivre). En fait, il s’occupe surtout des parties dialoguées et non musicales du film, l’âme du film étant assumée par le chorégraphe Jerome Robbins qui le coréalise en prenant en charge toutes les séquences musicales. Quand on (re)voit West Side Story aujourd’hui, on est frappé par la dimension visuelle de l’oeuvre et la mobilité étonnante de la caméra. Certes, Steven Spielberg exploite aujourd’hui des capacités cinématographiques inédites à l’époque, en particulier de déplacement de la caméra et de montage. Néanmoins, force est de constater que, hormis quelques rares numéros (America, Tonight), où Spielberg fait voler en éclats la notion de décor, l’espace et la profondeur de champ sont bien mieux utilisés par Wise-Robbins, mettant en valeur le déplacement des corps et leur grâce qui défie la pesanteur. Spielberg a choisi une option de mise en scène différente, restant souvent près des corps en gros plan, plan rapproché ou américain, ce qui induit un certain sentiment de claustrophobie. Dans la version Wise-Robbins, il faut quasiment attendre une heure pour avoir un véritable gros plan, dans la séquence illustrant Tonight.

Autre choix différent, l’utilisation des couleurs est marquante chez Wise-Robbins. Longtemps on se souviendra des couleurs bigarrées, de la chemise mauve de Bernardo et de la robe tout aussi mauve d’Anita, des carreaux multicolores de l’appartement d’Anita qui ne déparerait pas dans un film de Pedro Almodovar. Chez Spielberg, l’opposition est plus marquée entre les couleurs vives du monde portoricain et la monotonie de l’univers des Jets, son film allant chercher une palette inédite dans les couleurs grises et ternes. A plusieurs reprises, le spectateur se trouve assez émerveillé dans la version Wise-Robbins par quelques trouvailles rares de mise en scène, comme par exemple Maria tournant sur elle-même comme une ballerine et se retrouvant au bal des Jets et Sharks, ou encore la rencontre entre Maria et Tony, se focalisant sur les deux tourtereaux et floutant tout le reste du champ. Des trouvailles magiques que Spielberg, en dépit de la mobilité de sa caméra, sans cesse en éveil, peine un peu à reproduire, sans même chercher à les égaler.

Si l’ouverture du classique de 1961, à la manière des ouvertures d’opéra, s’avère un peu longue, le générique de fin, sur fond de murs couverts de graffitis, conçu par un certain Saul Bass, reste encore aujourd’hui une petite merveille d’imagination, de conception et de réalisation. Si l’on souhaite chipoter, West Side Story 1961 connaît un petit moment de creux au bout de sa première heure, après le morceau Tonight, lorsque le film veut s’intéresser aux personnages des deux gangs, autres que Tony, Riff et Bernardo. En revanche, la version Spielberg est globalement plus inégale car les moments réussis dépendent en grande partie des interprètes. Ce n’est pas faire injure au couple Ansel Elgort-Rachel Zegler que de constater qu’en dépit de leurs efforts méritoires, ils ne parviennent jamais au niveau de la dimension émotionnelle et tragique du duo Natalie Wood-Richard Beymer, en particulier de la première. Dans le numéro I feel pretty, Natalie Wood rayonne d’un charme, d’une vivacité et d’une prestance inégalées, peut-être sa meilleure prestation à l’écran. Que dire de plus sur Russ Tamblyn (Riff), George Chakiris (Bernardo), l’élégance faite homme, ou encore de Rita Moreno, formidable dans le rôle d’Anita? Les deux derniers ont été d’ailleurs récompensés par les Oscars des meilleurs seconds rôles, tant l’attention se focalise sur eux dans toutes leurs scènes. Pour être équitable, Steven Spielberg a eu au moins une grande idée dans sa version, réutiliser Rita Moreno dans le rôle de Valentina, la veuve de Doc, lui faisant endosser le rôle de représentante du monde adulte. Ce choix a une résonance particulièrement émouvante, lorsqu’elle croise Ariana DeBose, celle qui joue Anita dans la nouvelle version. Deux numéros musicaux sont revus de fond en comble et constituent les principales innovations de la version Spielberg : l’interprétation de Somewhere par Rita Moreno (alors que dans la version Wise-Robbins, la chanson était attribuée trop classiquement au duo vedette) ; le morceau Cool qui est placé plus haut dans la narration, change de sens en synthétisant la rivalité Tony/Riff, alors qu’il servait surtout à relancer le moral des troupes après la mort de Riff, dans la version de 1961. Trois personnages sont davantage approfondis dans la version Spielberg : Anita (bénéficiant du jeu et de la présence charismatique d’Ariana DeBose, au moins aussi bonne que Rita Moreno), Chino (bien plus émouvant avec ses lunettes), et enfin Valentina (le nouveau personnage de Rita Moreno). Ces changements représentent des variations intéressantes, néanmoins peu significatives sur l’ensemble de l’oeuvre.

En résumé, la version Wise-Robbins demeure hors de portée, tant la grâce semble s’y être déposée à tous les niveaux de la distribution, de la direction artistique et de la mise en scène. Steven Spielberg ne démérite pourtant pas en approfondissant certains personnages, le contexte social (les Jets deviennent quasiment des précurseurs des trumpistes), ainsi que certains numéros musicaux (Cool et Somewhere). Cela suffit à rendre sa version intéressante, voire même pertinente ; cela ne suffit pas à dépasser ou atteindre le niveau de la version Wise-Robbins, sauf pour ceux qui ne l’auraient jamais vue.

RÉALISATEUR : Robert Wise et Jérôme Robbins NATIONALITÉ : américaine AVEC : Natalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn, Rita Moreno, George Chakiris GENRE : Comédie musicale DURÉE : 2h33 DISTRIBUTEUR : Ciné Sorbonne SORTIE LE 8 décembre 2021 (reprise)