Au cinéma, l’intime trébuche souvent sur deux écueils : le pathos ou l’anecdotique. Nino, premier long-métrage de Pauline Loquès présenté à la Semaine de la Critique, parvient à les éviter avec une grâce discrète. Elle y filme la dérive urbaine et existentielle d’un jeune homme en crise. Ici, la pudeur n’est pas une réserve, mais une foi tranquille dans le détail, le silence, les gestes minimes – dans ce que le cinéma peut capter sans hausser le ton.

Nino ne revendique rien, mais propose doucement à ses personnages – et à nous – une possibilité : celle d’habiter à nouveau sa vie, de choisir les présences qui comptent, même par éclats, même par fragments.

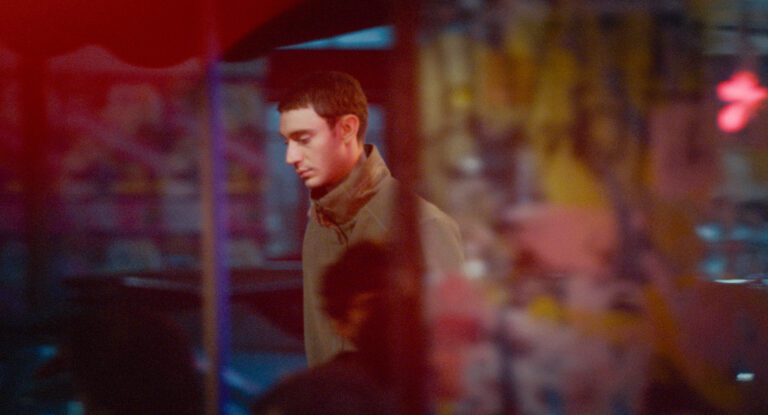

Certains films naissent non d’un scénario, mais d’une tension : celle, ici, d’un être au bord. Nino – interprété avec une intensité voilée par l’excellent Théodore Pellerin – apprend à 28 ans qu’il a un cancer de la gorge. Trois jours à peine pour encaisser le choc, congeler son sperme, et désigner un proche pour l’accompagner dans ce premier couloir d’hôpital. Le soir-même, il perd ses clés. Un détail, peut-être. Simplement en apparence. Plus de clés : plus de toit, plus d’abri, plus de repères. Il perd pied, surtout. En revenant sur les trois jours avant le début du traitement, Nino n’est jamais un film sur la maladie, mais un film traversé par elle – comme un courant souterrain, aux secousses incertaines.

Pauline Loquès, dont c’est le premier long-métrage après son court-métrage La Vie de jeune fille, ne filme pas l’annonce du cancer comme un événement spectaculaire, mais comme un effritement progressif de l’existence. L’idée de « grande épreuve », chère à la dramaturgie conventionnelle, devient ici le point de fuite d’un film fait de petits gestes, de silences poreux, de micro-renoncements et de rencontres successives. La perte de ses clés devient moteur d’un mouvement contraint, qui pousse Nino à reconsidérer chaque lien : avec une ex, avec sa mère, avec les figures qui peuplent encore sa vie. Lors de son anniversaire divulgâché, une jeune femme interroge Nino sur son signe astrologique : « Tu es balance. Je m’en doutais. Tu as quelque chose qui…flotte dans l’air ». Le mot est juste. Nino est un film de flottement – mental, social, temporel. Et c’est là que réside sa force : dans cette manière de montrer que la vulnérabilité n’est pas toujours un effondrement, qu’elle peut être, aussi, une modalité de résistance, un refus du bruit, une manière d’habiter le monde autrement.

Le réel ici, ce n’est pas seulement la maladie, mais une jeunesse ébréchée : un garçon qui fête ses vingt-neuf ans avec douze bougies, comme si le temps s’était arrêté. Comme un gamin, encore, et son enfance restée en suspens depuis la mort de son père. Le quartier de Belleville devient le décor mouvant de cette errance douce, peuplée de figures à la fois familières et décalées : un Mathieu Amalric un peu paumé, brandissant une photo de Romy Schneider, sa femme décédée ; William Lebghil en ami compassé ; Jeanne Balibar, mère à la légèreté désarmante. Chacun apporte une teinte, un éclat, un angle, un fragment de miroir dans lequel Nino se cherche. Il y a l’avant, et l’après qu’incarne une ancienne camarade d’école devenue mère – jouée par Salomé Dewaels – qui, dans une scène décalée, fait flotter les mots érotiques d’Anaïs Nin, pour rendre à cet homme désorienté, ses capacités de jouir.

Ce que le film saisit avec délicatesse, c’est cette désorientation contemporaine, une genre de dépression comme il l’annonce à sa mère : comment vivre sans père, comment se souvenir de sa propre naissance, que reste-t-il et qui reste-il quand tout tangue ? À plusieurs reprises, il interroge sa mère : « Qu’as-tu ressenti, quand je suis né ? Et lui – son père – quels ont été ses premiers mots ? » Il y a dans Nino une façon rare d’évoquer le deuil sans emphase, la maladie sans pathos. Le film préfère les plis aux certitudes, les dissonances aux conclusions. Il mise sur les silences, les lapsus, les décalages. Les dialogues, souvent très drôles, glissent sans prévenir vers l’émotion. L’humour n’allège pas la gravité – il l’humanise. Et puis, cette scène finale, post-générique : une infirmière glisse un bracelet au poignet de Nino, et murmure, presque à elle-même : « Comme un nouveau-né. » Tout le film tient peut-être là, dans ce geste. Une renaissance modeste, sans fracas. Nino ne revendique rien, mais propose doucement à ses personnages – et à nous – une possibilité : celle d’habiter à nouveau sa vie, de choisir les présences qui comptent, même par éclats, même par fragments.

RÉALISATRICE : Pauline Loquès NATIONALITÉ : française GENRE : drame AVEC : Théodore Pellerin, William Lebghil, Salomé Dewaels DURÉE : 1h36 DISTRIBUTEUR : Jour2Fête SORTIE LE 17 septembre 2025