Voici l’histoire de Julie (Laure Calamy) – non pas en 12 chapitres mais en 85 minutes –, à nous faire vivre le désespoir et l’espoir à travers le tourbillon maîtrisé de sa vie, en pleine grève des transports parisiens, de quoi péter un plomb ou fracasser le Fouquet’s (non elle ne saurait, travaillant elle-même dans un palace d’hôtel où des chanteurs écossais sont capables de chier dans toute la suite, Bobby Sands !).

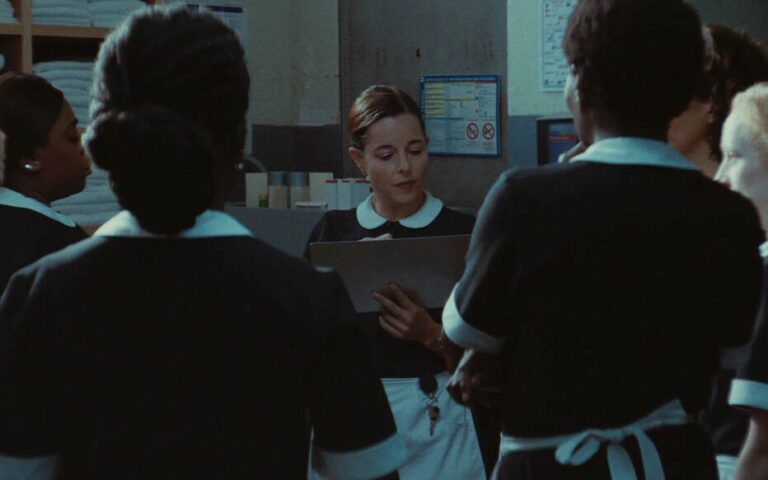

Voici, d’abord, un film de corps (à corps), corps d’une femme en lutte, contre les choses et l’environnement, pour ses enfants et ne pas tomber dans une précarité, en ce qui concerne l’héroïne, contre les chambres d’un 5 étoiles, à se rendre invisible tout en étant attentif aux pièges de la propreté, en ce qui concerne le milieu des femmes de chambres qui gravitent autour de Julie, leur chef. Film de corps et de chair car il faut tenir debout, garder la dragée haute, tout en, paradoxalement, ne s’occupant jamais de son corps, car ici pas de petite nature qui tienne… Le corps vivant est à la fois omniprésent dans l’image et son transport, mais tellement automatisé qu’il en devient presque invisible, le jeu entre les images et la bande-son réussissant à nous le faire oublier malgré son mouvement perpétuel en vue d’une identification du spectateur, réussie. Temps modernes devenus tant contemporains.

L’entrée dans le récit se produit par un travelling de gros plans au plus près (et déjà au plus pressé) sur le corps et la chair de l’endormie, épuisée de jour en jour par le rythme effréné de ses plus de douze heures éveillées : la sonnerie d’un réveil, se préparer, réveiller les enfants, préparer la douche, gérer les problèmes de chauffe-eau, faire le petit-déjeuner, les déposer chez une vieille nounou, madame Lusigny (Geneviève Mnich), attraper le train avant de récupérer le RER puis le métro, mince, c’est la grève de la RTM. Compter sur les bus de remplacement (mais la continuité de service n’est pas la règle), ou sur un covoiturage éventuel ralenti par les embouteillages parisiens. Biper son badge arrivée à l’hôtel, gérer l’équipe, dispatcher les taches et les chambres, et dans toute cette somme, se demander si on rentrera de nuit – si on rentrera tout court –, tenter de passer des entretiens pour évoluer, un tant soit peu, pour que sa formation initiale (master en études économiques) puisse se mettre en œuvre autrement que par le dépoussiérage, l’aspirateur, le dressage de lit, la décoration au millimètre pour des clients indifférents. Julie avait choisi d’habiter un village agréable de province éloignée de Paris, dans l’Essonne, pour positionner les enfants à mi-chemin entre le domicile de leur père et son travail : la loose, Alex est un père absent, qui oublie l’anniversaire de son fils, prétextant un voyage, qui oublie de payer la pension, prétextant un oubli, qui n’en a vraiment que faire que la mère de ses enfants galère et soit dans le rouge ce que la banque ne cesse pourtant de lui rappeler par appels répétés. Parce qu’aussi, penser au cadeau d’anniversaire à condition d’avoir assez d’argent, envisager le paiement sans frais, louer un camion pour éviter le retard de livraison… Situations contemporaines devenues champs modernes…

La poursuite du récit, avec son pilier de marbre pour la grande partie du film, marbre qui se désagrègera pourtant petit à petit, dresse un état des lieux de ce que vivent diverses femmes, d’âge, de milieu, de fonction différents. La vieille nounou, râleuse de subir les désagréments des retards de Julie, défendue par sa fille qui voudrait appeler les services sociaux pour lui éviter une sociabilisation via les enfants ; la directrice de l’hôtel, Sylvie (Anne Suarez), autoritaire, sévère, pas tout à fait bienveillante ni tout à fait indifférente, prête à faire supporter à ses employées les caprices de ses clients ou à appliquer, sans émotion, la demande de la direction vis-à-vis de la non-rentabilité des équipes ; le petit monde des femmes de chambre, pas tout à fait solidaires ni tout à fait méchantes, justes à travailler, survivre, rarement capables d’entraide, chacune semblant vivre une situation peu enviable ; la manager qui entretiendra Julie révèle la nécessaire dureté au service d’un groupe dans l’industrie alimentaire où règnent performance et concurrence ; l’amie du village (et de l’ex), milieu bourgeois, dont on verra la belle voiture venue chercher Julie avec un périple infini pour parvenir à rentrer, la belle demeure lors d’un apéritif du vendredi soir qui rappelle que Julie était bonne vivante, joyeuse, blagueuse. Temps des cerises oublié…

Le choix d’Éric Gravel de l’alternance rapide d’images, de la plongée immersive grâce à des plans et des travellings latéraux, à la manière d’un film qui commencerait presque comme un long clip, en miroir du réel de la vie du personnage, n’est pas sans provoquer une tension et une émotion dignes des films d’action, accentuées par des plans fixes sur Julie, ses états successifs – cf. les flous de ses rêves à demi-éveillée – et une musique électronique d’Irène Drésel. Éprouvant pour le spectateur puisque Julie est éprouvée en permanence, et que la course est multiple (le temps, l’argent, l’amour quand il reste du temps), nous positionnant dans la même incertitude que le personnage – s’en sortira, s’en sortira pas –, mieux infusant des idées tragiques sur l’issue du récit. Performance physique pour Laure Calamy, expérience sensorielle pour le spectateur sans doute liée à la précision avec laquelle Éric Gravel gère le temps du récit en ne le faisant durer qu’1h25 et en travaillant la répétition : trajets, tâches, sentiments, même le répondant incessant de l’ex Alex qui, parti en voyage, ne répondra plus aux appels… Tic-Tac, le temps se réduit peu à peu, pour celle qui commettra des fautes professionnelles ou personnelles que la société actuelle punit : arriver en retard à cause des grèves, se faire remplacer dans l’espoir d’un rendez-vous professionnel réussi, laisser ses enfants une nuit supplémentaire à la nounou face à une impossibilité de retour chez soi, toutes ces épreuves que l’individu du XXIe siècle, même vieux, même seul – où sont passés les grands-parents qui gardaient les enfants, époque révolue ? – ne tolère ni ne supporte… comme un baiser volé à un parent d’enfant voisin.

Alors oui, on pourrait reprocher l’effet d’accumulation puisqu’on est en temps de grève, temps durant lequel la nounou est prête à abandonner la famille et un petit garçon qualifié d’hyperactif, qu’il ne cesse de pleuvoir sur les routes où Julie est obligée de faire de l’autostop, que bien qu’ayant réussi à acheter puis ramener un trampoline pour l’anniversaire de son fils, il se blesse à l’épaule. Pourtant ici aucune démagogie ni aucune morale (même vis-à-vis des grèves intempestives), juste le désir d’accorder ce temps, certes court, à toutes ces femmes qui résistent, qui choisissent, qui assument, qui tentent de rester humaines dans un monde qui ne l’est plus. C’est là un film sur le harcèlement, celui de nos sociétés libérales dans lesquelles l’être n’est plus qu’un pion qui se déplace pour subsister, et la femme un colosse qui semble permettre à cette même société de tenir debout. Éric Gravel persiste (cf. son premier long) : mélanger les genres et les registres, dans ce film social et réaliste digne d’un Ken Loach rajeuni, la Mostra en a témoigné en offrant deux prix dans la section Orizzonti (meilleur réalisateur et meilleure actrice), c’est mérité comme toute notre admiration à Laure Calamy, qui ne fait que grandir pour notre plus grand plaisir.