Comme certains cinéastes construisent des ponts entre les époques, Victor Erice semble ériger un pont entre la mémoire intime et la mémoire collective de l’Espagne. Depuis L’Esprit de la ruche jusqu’à Fermer les yeux, son cinéma interroge le temps, la lumière, les silences et ces blessures laissées par l’Histoire. Peu d’auteurs ont su, avec une économie de films — quatre longs métrages en cinquante ans de carrière —, une économie de gestes et de mots, rendre la mélancolie si palpable et la lumière si dense. Erice est un cinéaste de la déchirure — sentimentale, narrative, historique — dont la délicatesse formelle fait ressentir la profondeur de chaque absence. Dans Le Sud, son deuxième long métrage, présenté en Sélection officielle au Festival de Cannes en 1983 et aujourd’hui magnifiquement ressuscité par le travail conjoint de l’éditeur vidéo Le Chat qui fume et du distributeur Les Acacias, cette déchirure irrigue chaque geste, chaque regard.

Victor Erice est peut-être l’une des plus grandes richesses du cinéma contemporain — de celles qui transforment notre regard à jamais.

Dans le Nord de l’Espagne des années 1950, la jeune Estrella grandit dans la maison familiale surnommée La Mouette, aux côtés d’un père taciturne dont le passé demeure muet. Intriguée par ses silences, elle cherche à comprendre les zones d’ombre de cet homme qu’elle aime et qui semble vivre sous le poids d’un Sud qu’il ne nomme jamais.

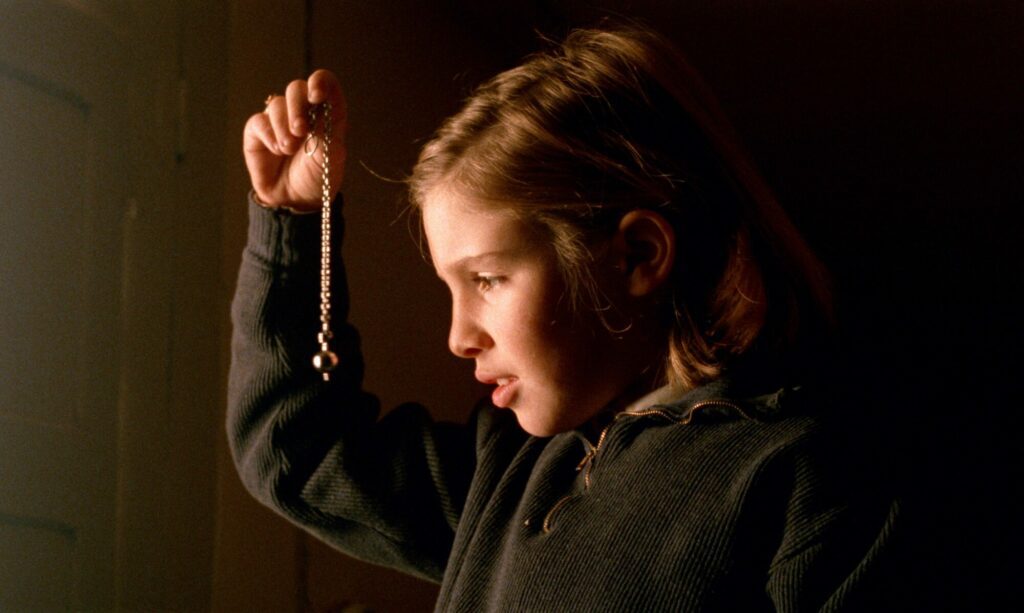

Le film s’ouvre sur la lente apparition de la chambre d’Estrella, éclairée par les premières lueurs de l’aube : un plan qui introduit la logique centrale du film. Ce dispositif d’éclaircissement progressif reviendra régulièrement, mais chez Erice, la lumière n’éclaire jamais totalement : elle révèle en creux. Comme on le sait, plus la lumière est forte, plus les ombres sortent. Estrella — dont le prénom, l’étoile, désigne un corps céleste qui produit sa propre lumière — semble ainsi attirer son père hors de la pénombre où il se tient. Dans cette première partie, Agustín, médecin qu’on ne verra quasiment jamais à l’oeuvre, apparaît davantage comme une figure magique. Aux yeux d’Estrella, il manipule un pendule, devine la présence de sources, accomplit des expériences occultes au grenier, disparaît dans les recoins de la maison comme dans un rêve. Erice épouse le regard de l’enfant : il filme le père dans la pénombre, à demi soustrait, en contre-jour, souvent de dos, n’entrant pleinement dans la lumière qu’au contact de sa fille — à l’église par exemple, lors d’une attention tendre. Dans ce monde presque entièrement féminin, ce père-là existe par fragments, et l’enfant le regarde avec une intensité qui confère à chaque geste une aura de mystère.

Cette aura s’effrite lorsque le film bascule vers l’adolescence d’Estrella. À quinze ans, elle cesse de guetter son père ; elle cesse même de l’admirer. La mise en scène se transforme : Agustín n’est plus une ombre mouvante, mais un homme exposé à la lumière du quotidien. Le mythe s’éteint non dans un événement, mais dans un déplacement du regard. Cette transformation se déploie grâce à une structure en trois temps — voix-off d’Estrella adulte, enfance observante, adolescence distante — qui compose un véritable cycle de la vie : l’enfant admire, l’adolescente juge, l’adulte pardonne. La voix-off, douce et retenue, ne comble rien : elle enveloppe, relie, accepte ce qui autrefois blessait. Elle rappelle que la mémoire, chez Erice, n’unit que ce qu’elle peut, et laisse le reste en suspens, en hors-champ.

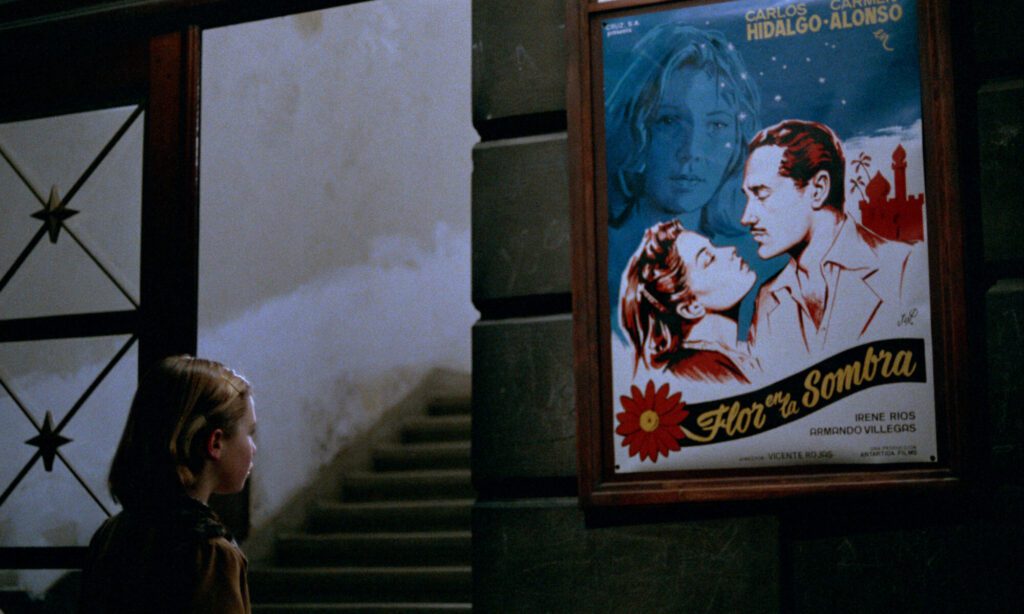

Ces manques s’inscrivent aussi dans l’espace. La fracture Nord/Sud, si centrale au film, n’est pas seulement géographique : elle est intime, presque organique. Le Nord, où vit Estrella, se teinte de ciels laiteux et de paysages dépouillés. Le Sud, jamais montré frontalement, à l’exception de la grand-mère et de sa servante qui viennent les visiter, n’existe que par éclats, des évocations brèves, presque interdites, de la chaleur andalouse, de ses couleurs plus denses et de ses désirs inavoués. La longue route qui les sépare de la ville, nommée « la frontière« , entre en résonance avec d’autres oppositions : celle de la ville et de la campagne, celle de la lumière et de l’ombre, celle du Nord et du Sud, mais aussi celle qui distingue les activités du père de famille, au domicile, de celles de l’homme, à la ville, qui se rend régulièrement au cinéma. La fracture géographique répond à une fracture intérieure : le Sud n’est pas un lieu, mais un manque. Révélés dans le grenier d’Agustin, Estrella y découvre des dessins représentant une actrice : c’est par le cinéma que le père reste lié à une femme du Sud qu’il a aimée. Comme toujours chez Erice, le cinéma s’inscrit dans le réel, l’impacte. Dans L’Esprit de la ruche, il arrive au village comme un choc tangible ; dans Fermer les yeux, la disparition de la pellicule équivaut à la disparition d’un ami. Ici, le cinéma devient un passage, une possibilité de contact, l’espace où une absence prend forme.

Dès lors, les gestes entre Estrella et son père prennent une dimension plus douloureuse. Le dernier repas, d’une simplicité presque documentaire, en est l’aboutissement. Estrella ose poser à son père des questions que chacun redoute de poser à ses propres parents. Le silence s’épaissit. Agustín détourne le regard, hésite, puis sourit tristement, comme si les mots qu’il retient pesaient plus lourd que ceux qu’il pourrait offrir. Ce qui reste entre eux n’est ni mensonge ni vérité, mais l’espace fragile de la transmission — imparfaite, inachevée, profondément humaine. Cet héritage secret s’incarne dans l’un des moments les plus beaux du film, le plan où elle découvre le pendule glissé sous son oreiller. Filmé en très gros plan, presque abstrait, l’objet reproduit la forme exacte de la larme qui coule sur son visage. Symbole parfait du lien père-fille : un fragment du passé qui vient heurter une émotion présente.

Tous les mercredis, une espérance vient raviver le coeur des cinéphiles. On voudrait croire que le meilleur du cinéma est encore à venir. Le Sud nous en fait clairement douter. En une heure et demie, Le Sud ne condense rien de moins que l’enfance : son émerveillement, ses aveuglements, ses blessures minuscules comme s’il parvenait à saisir ce qui, chez chacun de nous, se dérobe à la mémoire mais survit dans l’émotion. Peu de cinéastes savent filmer ce que l’on a perdu avant même de comprendre que cela nous manquait. Quatre œuvres seulement en plus de soixante ans de carrière, et pourtant une vision immense. Victor Erice est peut-être l’une des plus grandes richesses du cinéma contemporain — de celles qui transforment notre regard à jamais.

RÉALISATEUR : Victor Erice

NATIONALITÉ : espagnol

GENRE : drame

AVEC : Omero Antonutti, Sonsoles Aranguren, Icíar Bollaín

DURÉE : 1h34

DISTRIBUTEUR : Les Acacias

RESSORTIE LE 7 janvier 2026