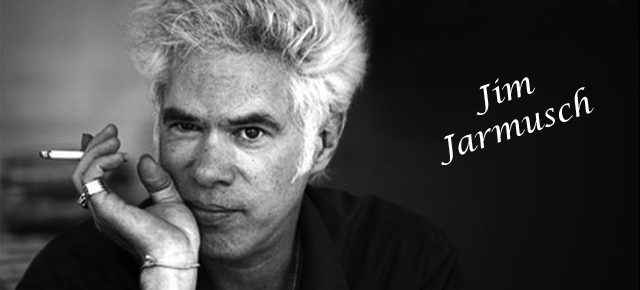

Depuis quarante ans, Jim Jarmusch maintient son cap de cinéaste new-yorkais indépendant, envers et contre tout. De Stranger than paradise à The Dead don’t die, les films de Jim Jarmusch ne ressemblent qu’à eux-mêmes et n’ont pas été broyés par la grande lessiveuse hollywoodienne. Avec son amour de la poésie, du rock et du rap, les errances désenchantées de ses personnages et son éloge de la résistance par la culture, Jim est parfois devenu plus qu’un cinéaste pour certains. C’est parfois presque devenu un guide, un modèle spirituel, comme le Hagakuré pour le personnage de Ghost Dog, dans l’un de ses meilleurs films. Comment lutter contre le quotidien, sinon en saluant sa splendeur? L’élégance de la dignité, la beauté du style, la morale du regard, en guise d’étendard.

David Speranski

Stranger than paradise : Jim put a spell on us

Dès Permanent Vacation, son film de fin d’études, Jim Jarmusch a attiré l’attention des festivals et de l’élite cinématographique. Grâce à son premier véritable film, Stranger than Paradise, récompensé par une Caméra d’or au Festival de Cannes en 1984, le jeune prodige dandy rejoint dans les hauteurs son maître à penser Wim Wenders, couronné de la Palme d’or la même année pour son splendide Paris, Texas. Avec Stranger than Paradise, Jarmusch a su imposer sa patte et ses thèmes de prédilection, déjà exposés dans son film de fin d’études. Dans une esthétique en noir et blanc extrêmement soignée, le cinéaste met en scène des personnages marginaux, sans but et sans avenir, pris dans le cycle infernal d’un quotidien morose et désabusés face à un monde qui ne tient pas ses promesses.

Dans ce road-movie hyper-stylisé, Willie et son ami Eddie parcourent les terres américaines, en quête de liberté et de rêves à réaliser. Pourtant, dès le début du film, la répétition s’est installée dans la vie de ces deux inadaptés, engoncés dans leur routine d’hommes modernes. Alors qu’Eva, la cousine hongroise de Willie, les rejoint dans l’appartement new-yorkais du jeune homme, la nouveauté n’a toujours pas droit de cité au sein du petit habitacle : s’empiffrer de « plateaux télé », rester devant le petit écran toute la nuit et finir par s’endormir tout habillé, voici le quotidien de Willie et de ses deux acolytes. Entreprendre des voyages à travers le pays n’y changera rien : de New York jusqu’en Floride, en passant par Cleveland et ses paysages enneigés, les protagonistes retrouvent le même tourbillon d’ennui. Tel un acrobate du vide, Jarmusch réussit le tour de force de nous captiver entièrement, dans le désenchantement même de ces personnages égarés sur le chemin de la vie.

Dans cette contemplation jamais passive d’instants de la vie quotidienne, Jim Jarmusch porte un regard nimbé de ressentiment sur l’Amérique qui l’entoure, une terre où les rêves et les espoirs n’ont aucun mal à s’envoler en fumée.

En apparence sobre et mélancolique, Stranger than Paradise recèle en fait une excellente maîtrise stylistique. Dans ce film fait de silences et de postures, les personnages sont la plupart du temps enfermés entre quatre murs, emprisonnés par le cadre et par les nombreux plans-séquences fixes qui jalonnent le long-métrage. Aucune échappatoire ne leur est proposée, même lorsqu’ils se retrouvent en pleine nature, confrontés à un lac entièrement gelé et austère, ou lorsqu’ils traversent le pays en voiture, investis d’une fausse impression d’exil et de délivrance. Entrecoupées par des fondus au noir, les scènes immobiles favorisent l’échec des protagonistes : les liens et les sentiments se tissent sans en avoir l’air, avant de disparaître totalement dans les affres de l’incompréhension et de l’incapacité à communiquer. Dans cette valse sans issue, la sveltesse et la grâce des acteurs, notamment celles de John Lurie, ainsi que la musique sautillante de Screamin’ Jay Hawkins, donnent de l’allure à leur langueur sans pour autant pouvoir les sortir de leur sempiternelle neurasthénie.

N’hésitant pas à renier leurs racines, les personnages se heurtent alors à un rêve américain tissé de désillusions et de renoncements. Dans un parcours initiatique qui prend à revers toutes leurs attentes, ils ne parviennent pas à concrétiser leur idéal, à découvrir qui ils sont vraiment et se confrontent à un mur de questions laissées sans réponse. Face au vide que leur offre le monde, Eddie se verra même prononcer la réplique qui résume parfaitement le sentiment général laissé par le film : « You know, it’s funny. You came someplace new and everything looks just the same. » De chambres sinistres en lieux désertiques, les protagonistes vivotent de ville en ville et laissent finalement leur désespoir s’échouer sur les rives de la Floride, qu’ils pensaient exotique, ensoleillée et propice à l’aventure. La Terre Promise ne leur aura révélé qu’un gouffre dévastateur, où règnent le vice, les problèmes d’argent et les actes manqués.

Tel un acrobate du vide, Jarmusch réussit le tour de force de nous captiver entièrement, dans le désenchantement même de ces personnages égarés sur le chemin de la vie.

Dans cette contemplation jamais passive d’instants de la vie quotidienne, Jim Jarmusch porte un regard nimbé de ressentiment sur l’Amérique qui l’entoure, une terre où les rêves et les espoirs n’ont aucun mal à s’envoler en fumée. Une amertume compréhensible, lorsque l’on sait que Jarmusch, largement boudé par le public américain, aura surtout trouvé sa place dans les yeux et le cœur des Européens. Au royaume de l’action et des films sans âme, Jarmusch a su insuffler une bonne dose de poésie et de spleen délicieux, dont nous n’avons heureusement pas fini de nous délecter. Avec Stranger than Paradise, une œuvre peu encline à l’évasion et à l’enchantement, le cinéaste affirmait d’ores et déjà son pouvoir hypnotisant, qui s’est révélé d’une façon plus somptueuse encore dans ses films suivants tels que Ghost Dog ou Only Lovers Left Alive. Il faut dire que traîner son ennui aura rarement paru si élégant que sous l’œil de Jim Jarmusch.

Emilie Bochard

Mystery Train : balade rock n’roll

Chez Jim Jarmusch, les films vont souvent par paires. Stranger than paradise va avec Down by law, présentant chacun un trio de personnes légèrement dépareillées (par un élément hétérogène, Eszther Balint ou Roberto Benigni) qui vont pourtant finir par se ressembler. Mystery Train et Night on earth se ressemblent avec leur structure commune de films à sketches. Dead man et Ghost Dog se répondent, approfondissant une réflexion sur l’existence et la mort, etc.

Dans Mystery Train, Jim Jarmusch expérimente pour la première fois le film à sketches. Cette forme restera chère à son cœur car il la reprendra peu de temps après dans Night on earth. Elle servira de fil rouge à Coffee and cigarettes, compilation de courts métrages qui révéleront toutes les obsessions de son auteur, de la physique de Tesla au rock n’roll incarné par de véritables stars de la musique. Elle sert même de structure très apparente à Broken flowers où Bill Murray va rendre visite successivement à ses quatre ex-copines d’antan (Sharon Stone, Frances Conroy, Jessica Lange, Tilda Swinton), glanant des réactions infinitésimales pour deviner l’identité de la mère de son enfant. Même dans Paterson, son nouveau film, Jarmusch divise la semaine de son personnage principal en sept jours eux-mêmes subdivisés en petites saynètes volontairement répétitives et cocasses.

Mystery Train n’en demeure pas moins une bien belle balade rock n’roll, rythmée par la chanson mythique d’Elvis et les accords mélancoliques de John Lurie, où Jarmusch prend le temps de poser les fondations de son univers, sans prétention mais en affirmant toute la beauté de son style.

Dans le sketch, Jarmusch trouve l’opposé du road-movie, l’immobilité temporelle figée dans une capsule de temps versus un déplacement dans l’espace. Mystery Train montre ainsi trois histoires parallèles se passant le même jour et le même soir à Memphis et finissant par se rejoindre à la fin. Dans le premier sketch, Loin de Yokohama, nous suivons un couple de jeunes Japonais à la découverte de Memphis, la jeune femme étant aussi expansive que son partenaire se montre peu loquace. On retrouvera la même conception du couple dans Paterson où Laura sera légèrement hystérique, un peu fofolle face à son compagnon Paterson, un brin autiste et surtout très flegmatique. Un peu plus tard, on découvrira nos amis japonais assis ou allongés plus ou moins figés dans une pose élégante et dandy, à la manière des vampires d’Only Lovers left alive.

Rarement on aura vu aussi bien des personnages marcher et respirer dans un film. Le cinéma de Jarmusch marche et respire, sans se presser, et ce faisant, fait du bien à ses spectateurs. La caméra accompagne en travelling latéral vers la gauche ou la droite ces déplacements stylés. Il ne se passe pas grand’chose selon les critères du film d’action hollywoodien mais Jarmusch n’en a que cure. Les micro-évenements ont ainsi du temps et de l’espace pour résonner dans le quotidien. Dans la deuxième histoire, une belle Italienne (Nicoletta Braschi, mélancolique et plus sobre que son compagnon, Roberto Benigni dans Down by Law) se retrouve esseulée à Memphis du fait du décès inattendu de son époux. Elle se retrouvera littéralement hantée par le spectre d’Elvis quand après une jolie errance dans les rues de la ville, elle atterrira dans le même hôtel miteux tenu par un duo improbable de deux réceptionnistes, Screamin’ Jay Hawkins et Cinqué Lee.

Enfin, dans le troisième sketch, après avoir visité le musée de Sun Records où a enregistré Elvis, et vu le vrai spectre d’Elvis en personne, on aura droit à un Elvis contemporain sous les traits de Joe Strummer, le fameux chanteur des Clash, accompagné de deux acolytes, rejouant le trio des Pieds Nickelés de Down by Law. Malheureusement ce troisième sketch fait un peu s’évaporer le charme réel du film, cette mécanique formelle tournant un peu à vide. Néanmoins l’histoire se boucle parfaitement puisque les trois compères atterriront aussi dans le même hôtel. Le spectateur réalisera alors que l’un des trois est le frère de la colocataire de l’Italienne (vous suivez ?) et comprendra l’origine du coup de feu qui avait été entendu dans les deux premiers sketches. Il n’empêche que la résolution n’est pas vraiment à la hauteur du charme dégagé par le reste du film, comme dans La Ronde de Max Ophuls, pour citer un autre célèbre film à sketches.

Mystery Train n’en demeure pas moins une bien belle balade rock n’roll, rythmée par la chanson mythique d’Elvis et les accords mélancoliques de John Lurie, où Jarmusch prend le temps de poser les fondations de son univers, sans prétention mais en affirmant toute la beauté de son style.

David Speranski

Night on Earth : tour du monde en 120 minutes

En 1990, après Stranger than Paradise et Mystery Train, Jim Jarmusch continue de renier ses origines américaines au travers de ses productions. Avec Night on Earth, le cinéaste ausculte les villes de Los Angeles et New York pour mieux les déconstruire, et va aussi poser sa caméra dans trois capitales européennes, Paris, Rome et Helsinki. Dans un tour du monde en cent-vingt minutes où il met en scène des rencontres tantôt loufoques tantôt dramatiques entre des chauffeurs de taxi et leurs passagers, Jarmusch observe l’humanité dans sa diversité, sa complexité et sa vulnérabilité.

Dans une esthétique une nouvelle fois très sobre et pourtant d’une élégance unique, Jarmusch parcourt cinq villes terrestres différentes : à chaque début de fragment, le cinéaste nous plonge dans l’ambiance particulière de ces diverses métropoles, par des plans fixes et des airs de musique lancinante joués par Tom Waits. Des longs boulevards de Los Angeles aux rues enneigées d’Helsinki, Jarmusch nous balade de ville en ville, d’une façon romantique et parfois mélancolique, pour nous confronter à nos semblables, des êtres humains errant dans la nuit, la tête remplie de leur histoire personnelle, de leurs problèmes et de leurs idéaux. Chacun se met à nu et nous fait partager ses émotions, le temps d’une conversation furtive lors de rencontres éphémères.

Le cinéaste a très certainement réalisé le film parfait pour présenter l’humanité aux extraterrestres, d’une façon hétérogène, colorée et éminemment sensible.

Si le style de Jarmusch reste semblable de fragment en fragment, les registres sont pourtant très différents. D’un personnage à l’autre, de tête-à-tête en séparations, Jarmusch nous fait passer du rire aux larmes : si l’hilarité est d’emblée amenée grâce à Roberto Benigni en Italie, l’ambiance est tout de suite plus morose en Finlande, portée par le visage de Matti Pellonpää, acteur fétiche d’Aki Kaurismaki. De même, si les répliques échangées entre une Winona Ryder rentre-dedans et une Gena Rowlands très chic nous font sourire dans la ville des anges, l’atmosphère y est tout de même plus feutrée que dans le volet suivant, à New York, où une effervescence de langage laisse doucement place à la perdition la plus totale. En maître des émotions, Jarmusch déploie un éventail de sentiments et nous fait entrer dans le monde intime de ses personnages.

Dans un jeu de ressemblances et de dissemblances, Jarmusch s’amuse également à confronter les personnages les uns aux autres. A Los Angeles, les deux femmes, opposées par leur comportement comme leur apparence, ainsi que leurs milieux sociaux – l’une est une directrice de casting à Hollywood, l’autre est une modeste chauffeuse de taxi qui rêve de devenir mécanicienne et n’entend rien au monde du show-business –, vont trouver un terrain d’entente sur des sujets problématiques : les hommes et l’amour. A New York, Yo-Yo, un afro-américain local, et Helmet, un immigré tchèque qui sait à peine conduire et parle deux mots d’anglais, provoquent un véritable choc des cultures. Le jeune homme connaît la ville comme sa poche et finira par conduire à la place du vieil homme, qui porte la même chapka que lui. En fin de compte, l’américain retrouvera son foyer, tandis que l’étranger, qui compte pourtant s’en sortir en terre promise, finit perdu dans la jungle new-yorkaise. A travers le destin de ces quatre personnages, Jarmusch met à mal le rêve américain, en lançant un joli pied de nez à Hollywood et son monopole ainsi qu’à l’aspect faussement cosmopolite d’une ville hostile telle que New York.

En Europe aussi, les tête-à-tête s’avèrent emplis de dichotomies. A Paris (le fragment de loin le moins réussi, et le jeu abrupt de Béatrice Dalle n’y est pas pour rien), un chauffeur de taxi ivoirien prend à son bord une femme atteinte de cécité. S’installe alors un jeu de voyeurisme et de voyance dans une atmosphère plutôt dérangeante. A Rome, un conducteur lubrique partage ses expériences sexuelles avec un prêtre qui étouffe littéralement devant tant de perversité. A Helsinki, le chauffeur mesure son malheur à celui de trois hommes saouls qu’il doit ramener chez eux. En dessinant les histoires de ces oiseaux de nuit, Jarmusch brasse divers thèmes de la vie courante : famille, amour, sexe, travail, autant de choses qui importent tant aux terriens d’aujourd’hui. Cependant, si les personnages réussissent à se connecter le temps d’une course en taxi, ils paraissent pourtant bien seuls, enfermés dans une obscurité et une urbanité peu accueillantes.

Dans un tour du monde en cent-vingt minutes où il met en scène des rencontres tantôt loufoques tantôt dramatiques entre des chauffeurs de taxi et leurs passagers, Jarmusch observe l’humanité dans sa diversité, sa complexité et sa vulnérabilité.

Dans des fragments inégaux mais tous investis de véritables idées d’écriture, Jarmusch dresse le portrait de personnages qui errent dans la solitude avant de retourner en société, où le temps suspendu de la discussion nocturne prend fin et laisse place aux responsabilités de la vie diurne. En refusant de doter son film d’une grande morale finale comme l’aurait fait un film hollywoodien classique, Jarmusch nous livre cinq petites réflexions sur la vie terrestre, tel un poète du réel. Ce faisant, le cinéaste a très certainement réalisé le film parfait pour présenter l’humanité aux extraterrestres, d’une façon hétérogène, colorée et éminemment sensible.

Emilie Bochard

Dead Man : la renaissance d’un homme

« Il est préférable de ne pas voyager avec un mort. », ce sont les mots d’Henri Michaux qui donnent le ton au film de Jim Jarmusch, Dead Man. William Blake, un jeune comptable, décide de partir à l’Ouest du pays pour travailler. Son arrivée à Machine n’est que le début de la fin de sa vie d’homme.

Jim Jarmusch nous raconte l’histoire d’une Amérique violente. A mesure que le récit se profile, William Blake est recherché pour le meurtre de Charlie Dickinson, fils de celui qui devait être son patron. Il est renvoyé par son employeur qui n’a plus besoin de ses services. Son arrivée n’a été qu’une succession d’échecs. Il ne ressemble aucunement aux autres hommes de par ses vêtements et son comportement. Les silences imposants sonnent le glas d’une mort certaine pour les personnages. La mort règne en prêtresse sur ces hommes. Après avoir trouvé l’arme à feu de Thel Russell, ancienne prostituée devenue vendeuse de fleurs. William lui demande pourquoi cet objet se trouve dans sa chambre. Elle lui répond avec ferveur : « This is America » (« C’est l’Amérique. »). La violence est ainsi dénoncée comme une composante de l’histoire américaine. Rappelons-le, les Amérindiens ont été chassés de leur terre par les Hommes blancs. Ce récit ne peut donc être que violent et rythmé de coups de feu. William Blake semble éprouver une certaine jouissance lorsqu’on tente de lui retirer une balle de son corps. Sa mort ne peut être qu’une renaissance.

Dead Man est ainsi un film sur une Amérique violente où les armes représentent un symbole de ce pays en construction.

Du cigare allumé et laissé à l’abandon sur une table à la présence horrifique de crânes en travelling latéral, le cinéaste nous dépeint une Amérique de l’Ouest en putréfaction où le jeune protagoniste va découvrir sa vraie nature humaine. Ce film est le tableau d’une nature morte en mouvement, celui d’un pays mais aussi celui d’un homme. Que vient-il faire ici si ce n’est découvrir qui il est ? Une vraie quête humaine commence pour ce personnage. Sa nature humaine se révèle enfin lorsqu’il touche l’arme de Thel. L’Indien Nobody le sauve d’une mort certaine mais l’appelle pourtant « mort ». Cette simple balle lui offre l’occasion d’une renaissance en un être mystique. William renoue avec la nature. Après avoir touché la blessure d’un faon mort en pleine forêt, il s’allonge près de ce dernier. Ce retour à la nature vient éclaircir la vie déjà très mouvementée du protagoniste. Au fur et à mesure que l’intrigue avance, le personnage s’approprie des vêtements faits de peaux animales et se marque au visage de différents traits le distinguant des Blancs et le rapprochant des Indiens d’Amérique.

Neil Young signe une musique des plus envoûtantes, en nous plongeant dans cet univers sombre et rude de l’Amérique en pleine construction. Les riffs du compositeur renforcent la dramatisation des situations et des récits des personnages. Accompagnée des quelques écrits du poète William Blake, la musique devient une projection spirituelle de ces textes : « Chaque nuit, chaque matin, Certains naissent pour le chagrin, Chaque matin, chaque nuit, Certains naissent pour le délice exquis. Certains naissent pour le délice exquis, Certains pour la nuit infinie. ». Les longs westerns dont nous avons l’habitude sont ici condensés dans un récit très théâtralisé par les fondus en noir et la guitare mystique de Neil Young. Sa guitare électrisante imprègne l’image de sa présence tout comme la révélation de la nature humaine du protagoniste.

Dead Man est ainsi un film sur une Amérique violente où les armes représentent un symbole de ce pays en construction. La nature humaine de William se révèle à lui, après avoir tué un homme. Il est blessé et cette blessure le rapproche de la nature. La musique composée par Neil Young dramatise le récit, en nous transportant de manière inoubliable dans l’univers macabre du protagoniste.

Man-Ting Sron

Ghost Dog : comme un guerrier

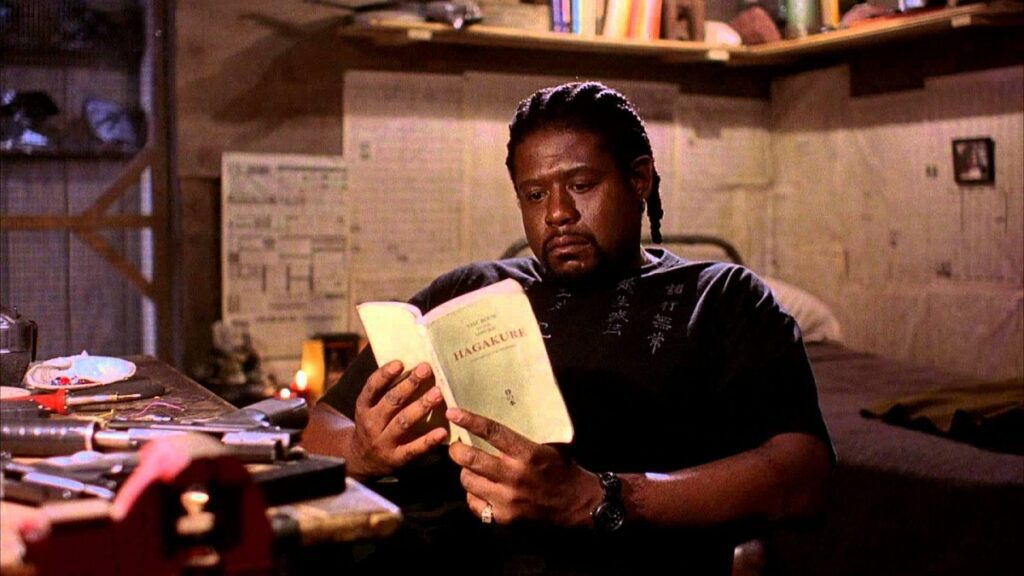

Dead Man et Ghost Dog sont comme deux faux films jumeaux et partagent bien des choses : un amour sensoriel de la musique, mise ici très en avant, (le rock électrique dans Dead Man, le rap atmosphérique dans Ghost Dog), une approche iconoclaste du film de genre (le western, le film de gangsters) et surtout une philosophie existentialiste. Dans Dead Man, William Blake, suite à une balle qu’il a reçue, est déjà un mort en sursis. Ghost Dog approfondit le thème de la mort qui devient ici le thème central du cinéma de Jarmusch.

Ghost Dog apparaît donc comme le film le plus beau, drôle et profond du cinéma de Jarmusch car il expose sans fards ses préoccupations existentielles : comment la présence de la mort qui rôde parvient à rendre la vie plus précieuse, pourquoi il est vital de protéger les cultures minoritaires, combien la culture et en particulier le livre permettent de survivre et de résister.

William Blake n’en finit pas de mourir dans Dead Man, ce faux western de pacotille ; Ghost Dog, le personnage éponyme, n’en finit pas de vivre, de traîner sa grande carcasse dans cette parodie de films de mafia. Il n’existe pas vraiment de différence entre les deux. Ghost Dog assume d’emblée cette filiation et cet approfondissement de la thématique funèbre, en citant dans la séquence post-générique, le Hagakuré, le Livre du Samouraï : « La Voie du Samouraï se trouve dans la mort. Il faut méditer chaque jour sur la mort inévitable. […] Chaque jour, sans exception, on doit se considérer comme mort ». Dans une séquence de Ghost Dog, la présence de Gary Farmer (l’Indien Nobody dans Dead Man) assure même une forme de transition entre les deux. Alors que Johnny Depp essaie de survivre tant bien que mal, Forest Whitaker traîne une lassitude de vivre, une pesanteur existentielle qui le condamnera à court terme au sacrifice de soi. Dans le cinéma de Jarmusch, les personnages seront donc désormais des morts-vivants, oscillant entre la vie et la mort, comme les vampires de Only Lovers left alive. Même si Paterson, le poète chauffeur de bus, a l’air bien vivant, il vit réellement ailleurs dans son monde imaginaire, poétique, étant donc un peu mort pour la vie banale de tous les jours.

En apparence, Ghost Dog apparaît comme le confluent entre une œuvre sur la culture rap, le film de maffieux et un hommage aux samouraïs et trouve un miraculeux point d’équilibre entre les trois sujets, ne lésant aucune des approches et les privilégiant toutes. On entendra beaucoup de hip-hop pendant le film, dont l’intrigue correspond à un film classique de mafia, cependant parsemé de façon originale par des citations fréquentes du Hagakuré. Le tout forme un film profondément singulier, farouchement indépendant. Si l’on creuse un peu en effet, un autre sujet de Ghost Dog réside dans la défense des cultures minoritaires (« Indien ou nègre, c’est du pareil au même »). Ghost Dog est un film de résistance où le personnage principal s’élève au nom des cultures anciennes contre le meurtre d’un ours. Derrière sa défense des Indiens, des noirs et des cultures disparues ou lointaines (japonaises en particulier), il n’est pas difficile d’entendre chez Jarmusch une volonté de préservation du cinéma libre, indépendant et tristement minoritaire.

Les temps changent, comme dirait Bob Dylan. Ghost Dog enregistre cette évolution en indiquant au détour d’un dialogue, « un nouveau siècle s’annonce » (le film est sorti en 1999). Ghost Dog et son maître Louie, le gangster qui lui a sauvé un jour la vie, sont des « survivants de tribus qui n’existent quasiment plus », des personnes qui respectent un code d’honneur que plus personne ne respecte. Si Ghost Dog est aussi un grand film de résistance, c’est par sa volonté de maintenir un certain honneur dans les relations humaines, mais aussi en réhabilitant le livre, comme vecteur de transmission d’émotions. Le livre sert de passeport d’amitié entre les gens : Ghost Dog emprunte Rashomon à Louise Vargo la fille d’un gangster, le prête à Pearline, une petite fille, et le redonnera avant de mourir à Louie qui le restituera à Louise Vargo. Le Hagakuré qui servira de guide existentiel à Ghost Dog dans ses actions finira par être légué par lui-même, quelques instants avant sa mort, à Pearline qui deviendra donc la dépositaire de son héritage spirituel. On peut même voir dans le film une opposition entre les résistants éclairés qui continuent à lire par opposition aux gangsters bornés qui ne cessent de visionner des dessins animés et peuvent tirer sans discernement sur des femmes. Le monde est un cauchemar et se plonger dans des livres permet d’y survivre.

Car « voir le monde comme un rêve est un bon point de vue », entend-t-on dans le film. Dans cette perspective onirique, Ghost Dog est sans doute le film le plus surréaliste de son auteur et l’un des plus drôles, de très loin. Les idées biscornues abondent dans ce film, rapprochant Jarmusch de Lynch ou de Kaurismaki : réfractaire à la technologie, le personnage de Whitaker ne communique que par pigeon voyageur, ce qui nous vaudra un beau générique de début entièrement filmé du point de vue du pigeon ; les gangsters passent leur temps à regarder des dessins animés ; enfin Ghost Dog a pour meilleur ami un marchand de glaces qui ne parle que français alors qu’il ne comprend pas un traître mot de cette langue, illustrant la belle idée que l’amitié dépasse le langage verbal.

Ghost Dog apparaît comme le confluent entre une œuvre sur la culture rap, le film de maffieux et un hommage aux samouraïs et trouve un miraculeux point d’équilibre entre les trois sujets, ne lésant aucune des approches et les privilégiant toutes.

Avec le recul, Ghost Dog apparaît donc comme le film le plus beau, drôle et profond du cinéma de Jarmusch car il expose sans fards ses préoccupations existentielles : comment la présence de la mort qui rôde parvient à rendre la vie plus précieuse, pourquoi il est vital de protéger les cultures minoritaires, combien la culture et en particulier le livre permettent de survivre et de résister. Son style se trouve ici à son summum de concentration et de délié, comparable à la gestuelle inoubliable de Whitaker maniant le sabre au ralenti et en accéléré. Jarmusch parvient à trouver dans ce film un étrange faux rythme qui réussit à allier la lenteur et la vitesse, semblant se hâter lentement ou ralentir avec précipitation. Comme le corps de Whitaker paraît à la fois lourd d’apparence et léger dans ses mouvements, Jarmusch semble vouloir traiter les questions comme il est indiqué dans le Hagakuré : « les questions importantes doivent être traitées légèrement ; celles sans importance doivent être traitées sérieusement ». La mort est ainsi envisagée sous un angle léger alors que le fait d’envoyer un pigeon voyageur peut nécessiter une application incroyable. Tout est dérisoire mais tout peut aussi devenir admirable, il suffit de savoir regarder.

David Speranski

Broken Flowers : le road-movie désenchanté de Jarmusch

C’est au prix d’une traversée du désert cinématographique qu’est finalement né Broken Flowers. Outre une compilation de vieux courts métrages, Jim Jarmusch n’a de 1999 à 2005 pas remis un œil derrière la caméra. Un retour gagnant pour l’atypique réalisateur américain qui empochera à Cannes le Grand Prix du Jury. Il s’agit, pour faire simple, d’un road-trip introspectif où se partagent l’affiche l’indispensable Bill Murray et un casting féminin de choix : Sharon Stone, Jessica Lange, Tilda Swinton ainsi que Julie Delpy. Le premier part à la rencontre de celles qui furent, par le passé, ses conquêtes. Don Juan fatigué, lassé et finalement plus capable d’assumer son titre, Don Johnston a perdu ce qui l’animait. Alors que sa partenaire quitte définitivement son domicile, l’homme désincarné ne semble pas avoir la force d’empêcher l’inévitable : cependant, dans les vestiges de sa lubie perdue, il se trouve sous la forme d’une lettre rose un nouveau cap à suivre. Broken Flowers narre sagement le triste et mélancolique bilan d’une vie, le tombeau d’un tombeur.

Broken Flowers narre sagement le triste et mélancolique bilan d’une vie, le tombeau d’un tombeur.

C’est en recevant une simple lettre rose, anonyme, que le personnage incarné par Bill Murray retrouve la volonté d’agir. C’est avec l’aide de son dynamique voisin Winston, joué par Jeffrey Wright, qu’il entreprend un voyage dans ce que fut son cosmos sentimental. Il court après les éventuelles conséquences de ses actes, dans l’espoir de trouver ce que lui promet la lettre : une descendance. Affublé d’un jogging alors qu’il est littéralement cloué à son canapé, Don quitte le temps d’un voyage son silencieux cadre pour jeter un coup d’œil aux vies de ses anciennes partenaires. Le film nous invite alors à partir à la découverte de plusieurs personnalités, à la fois touchantes, sincères, parfois loufoques. Des rencontres uniques, pas toujours désirées, jamais réellement comprises par les dames. Un malaise qui donne au film un ton tragi-comique, un ensemble évidemment sublimé par les plans du réalisateur qui capte de manière statique les différents échanges. Des retrouvailles où le silence s’invite régulièrement, comme pour souligner la vacuité des rapports que Don a pu entretenir dans sa vie : il ne reste plus grand-chose de son passage dans la vie de ces femmes. Elles furent sa vie et lui seulement une parenthèse soit oubliée, soit douloureuse, soit manquée. Plus qu’une prise de conscience, un difficile réveil après une grosse gueule de bois.

Pour jouer Don, on ne pouvait rêver mieux que Bill Murray. Déjà rodé avec Lost In Translation dans lequel il a tourné quelques petites années auparavant, il incarne toujours avec intelligence et sobriété le rôle du clown triste, déprimé. Un minimalisme calculé qui donne au film un humour certes froid, mais absolument capital à son succès. De même, ses conquêtes marquent chacune à leurs manières : un drôle de bouquet, tantôt coloré, tantôt terne, toujours avec un charme évident. Filmé avec soin, le film se montrant à la fois fluide et précis, Broken Flowers laisse un certain libre arbitre aux spectateur en n’indiquant pas forcément sur quel pied il danse. La musique du film marque surtout les changements de cadre, comme des sortes de transitions musicales. Le silence reste évidemment roi dans ce film aux multiples « sketches » qui capture au travers de Murray une morale simple : une rencontre peut définir une vie, mais il est impossible de connaître le futur, alors ne reste plus que le passé et les choix présents. Un océan de possibilités pour un être déboussolé.

Pierre Larvol

Only lovers left alive : l’amour à s’en glacer le sang

Jim Jarmusch est la quintessence même du réalisateur indépendant qu’on n’attend jamais au tournant. Quatre ans après un étonnant The Limits of Control, Tilda Swinton retrouve le fameux cinéaste américain pour une histoire aussi atypique que brillante. Only Lovers Left Alive est un regard désabusé, subversif et ostentatoire d’une réalité artistique, historique et religieuse combinés en un seul et même monde : celui d’Adam et Eve. Deux dandies vampires errant depuis plusieurs siècles à la recherche d’un passé perdu ne se sauvegardant que par l’amour qu’ils se portent l’un à l’autre. Bienvenue dans le monde fantastique et torturé de Jim Jarmusch.

Only Lovers Left Alive est un regard désabusé, subversif et ostentatoire d’une réalité artistique, historique et religieuse combinés en un seul et même monde : celui d’Adam et Eve.

À histoire exceptionnelle, casting exceptionnel. Only Lovers Left Alive réunit les talentueux John Hurt, Tilda Swinton et Tom Hiddleston au sein d’une atmosphère gothique influant directement sur leur personnalité. Si Tilda Swinton a toujours prouvé qu’elle savait se mouvoir sans problème dans la peau de n’importe quel personnage, la véritable révélation du film reste Tom Hiddleston. Très loin de son image de bad boy de chez Marvel, il troque son costume de Loki contre celui d’Adam : musicien gothico-baroque qui est empreint d’une mélancolie sans pareille, cherchant sans cesse une idée de rédemption qui lui permettrait d’absoudre ses maux. Cachant une double personnalité nette, se faisant appeler Dr. Faust ou Caligari lors de ses excursions à l’hôpital en quête de sang, il parvient à faire émerger un sérieux doute dans la tête du spectateur qui restera alerté jusqu’en fin de parcours. Idée judicieuse ou fausse piste ? Jarmusch ne nous aidera jamais à trouver la réponse. Il préfère s’attarder sur l’influence culturelle qui pourrait parfaire certains des mythes bibliques s’ils étaient réels de nos jours. Il y a une jouissance particulièrement noire qui stigmatise l’idéologie chrétienne par le fait d’y encenser les œuvres les plus obscures de la littérature, du cinéma et de la musique rendant ces derniers comme adulés en guise de véritable foi. Le péché et la tentation sont transposés dans le personnage d’Ava incarné par une Mia Wasikowska méconnaissable. En plus d’être un élément perturbateur, elle est aussi l’atout comique du film. Only Lovers Left Alive offre réellement de grosses séquences d’humour appuyant sans cesse un décalage de ton avec ses deux héros piégés dans leur propre univers.

Le mythe vampirique est transporté comme un fil rouge nécessaire au bon déroulement des intentions de Jarmusch. Se servant des créatures de la nuit comme simple prétexte métaphysique à une histoire d’amour éternelle, il rappellera sans nul doute le travail fourni par Tony Scott en 1983 sur Les Prédateurs. Par l’intermédiaire du mythe du vampire, Jarmusch recherche l’absolution de chacun des faux pas qu’un être humain pourrait commettre dans sa vie. Le fait le plus frappant reste cet état second dans lequel les héros se retrouvent chaque fois qu’ils boivent du sang. Agissant comme une drogue puissante, la soif n’est pas seulement vectrice de survie, elle est porteuse d’une ouverture facile vers tous les excès : meurtres, prises de drogues, chantage… Le sang devient alors l’origine même d’une déchéance humaine dans un monde où les humains sont vus comme des zombies et où Shakespeare tire des jours (siècles) heureux à Tanger. Quand bien même Only Lovers Left Alive est une œuvre intense à analyser, il faut tout de même souligner son rythme de croisière particulièrement lent. À l’image de ce couple « snob » en inadéquation totale avec le 21e siècle, Jarmusch oublie (intentionnellement ?) d’apporter une réelle profondeur juste après son intriguante entrée en matière. Il faudra attendre près d’une heure et l’arrivée de Wasikowska pour commencer à comprendre les envies de son réalisateur. En ce sens, le film est quelque peu égoïste car il s’adresse surtout aux initiés de Jarmusch qui, malgré tout, risquent de ne pas retrouver eux-mêmes l’intégralité du génie dont il sait faire preuve. Un petit bémol qui empêche au film de se hisser parmi le meilleur de la filmographie de Jarmusch juste après Ghost Dog et Dead Man. Il se fourvoie dans une idée où le spectateur, à partir du moment où il apprécie quelque peu son œuvre, est acquis. Tant pis pour les hautes marches du podium qu’il ne gravira jamais, mais que cela ne vous rebute pas pour autant : Only Lovers Left Alive vaut largement la peine qu’on s’intéresse à lui.

Si dans le monde de Jim Jarmusch seuls les amoureux survivent, ce n’est que par un parcours chaotiquement ironique faisant foi d’une réelle trace sur Terre. Ironie d’une histoire biblique détournée et portée magnifiquement par un casting détonnant qui reste une raison plus que valable pour que vous daigniez accorder à Only Lovers Left Alive un accueil chaleureux plus que mérité.

Anthony Verschueren

Paterson : la poésie de l’infra-ordinaire

Il y a quelque chose des films de Yasujiro Ozu dans le Paterson de Jim Jarmusch. Une légèreté grave, une immuabilité du temps qui passe et fait son œuvre, du monde qui continue de tourner tandis que les humains n’y font que passer. C’est de ça que tient la trame principale de Paterson : une semaine dans la vie d’un couple, lui, Paterson, chauffeur de bus poète mélancolique à ses heures perdues, elle artiste bordélique énergique passant son temps à peindre et repeindre tout ce qui lui tombe sous la main (murs, vêtements, cupcakes) en noir et blanc, tout ceci se déroulant dans la ville de Paterson, berceau des poètes William Carlos Williams et Allen Ginsberg (du coup, Paterson le protagoniste vit à Paterson la ville et adore Paterson le recueil de poèmes).

Paterson livre avant tout une vision extrêmement enivrante du monde qui nous entoure et une envie communicative d’aller chercher un sens plus profond dans les petits moments et coïncidences du quotidien.

Cette trame, finalement, ne sert que de fil ténu à une succession de vignettes aériennes, regroupées par des poèmes signés Ron Padgett et émaillant le film comme une voix off. Ces poèmes, soigneusement choisis, reflètent parfaitement le film : paraissant légèrement désuets et semblant discuter de choses du quotidien un peu hors sujet, ils s’avèrent progressivement profondément touchants car universels. Ces Love Poem ou autres Glow touchent directement au cœur des sentiments du quotidien, cette tendresse amoureuse pour l’être aimé, cette curiosité naïve pour les passions des autres ou cette bienveillante empathie communautaire. Alors que Paterson semble très spécifique au premier abord, sa force de frappe émotionnelle est en fait la même profonde universalité que les poèmes qu’il utilise.

Et si certaines situations cocasses surnagent, elles ne font finalement que renforcer l’infra-ordinaire (comme le disait George Perec) décrit dans le film, c’est-à-dire ce qui se passe quand il ne se passe rien (ou du moins pas grand-chose) : pas de tragédie, d’atermoiement ou de déferlement de rires, mais simplement la vie qui coule doucement, avec son lot de lieux familiers, rencontres étranges et non-évènements.

Si cette certaine vision de la vie un peu cul-cul (même les gangstas Thug Life sont bienveillants à Paterson) pourrait paraître naïve et simplette, cet infra-ordinaire là la sublime en confinant à la beauté poétique absolue, parfaitement maîtrisée par Jarmusch et ses acteurs : les jours passent, les incidents plus ou moins anodins se succèdent, mais la poésie, elle, reste profondément ancrée dans la vision du monde offerte par le film, où même son évènement final n’est pas tant un catalyseur de changement qu’un jour de plus dans la vie du héros.

Pas vraiment une fable ou un fantasme, pas vraiment la réalité non plus, Paterson livre avant tout une vision extrêmement enivrante du monde qui nous entoure et une envie communicative d’aller chercher un sens plus profond dans les petits moments et coïncidences du quotidien.

Rémy Pignatiello

Coffret Jim Jarmusch 14 films en Blu-ray chez Le Pacte Vidéo, disponible depuis le 22 novembre 2023.